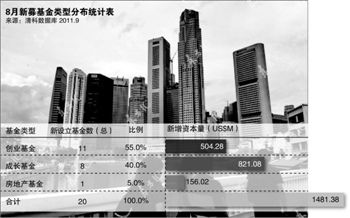

监管升级 新加坡PE转战中国陈植

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-08 08:36 来源: 21世纪经济报道

|

本报记者 陈植 上海报道

记者独家获悉,交银国际(上海)股权投资管理有限公司9月底即将完成首只等值约2亿美元的人民币直投基金募资,与此同时,交银国际还将管理新加坡大华银行主席黄祖耀在中国投资机构——庆隆(上海)投资管理有限公司承诺的1亿美元PE投资。

这并非个案。随着新加坡监管升级以及中国投资机会的诱惑,越来越多的新加坡PE基金正以多种方式掘金中国。尽管目前国内相关法律法规不甚健全,PE基金的想象力仍超乎想象。

PE监管的“松”与“紧”

近日,在新加坡国立大学管理学院、交银国际等机构举行的“黄祖耀新中金融与银行业论坛”上,一家新加坡PE投资机构负责人陈栋国(化名)渴望找到在上海发起成立离岸PE美元基金的最佳方式,尽管他知道答案绝非“唾手可得”。

“仅仅是基金设立的合规架构,找了三位内地PE方面的专业律师,每个人都给出不同的方案。”他略带迷惑地说,“相比而言,新加坡的PE监管与政策法规相对宽松统一。”

在新加坡王律师事务所合伙人翁晔毅看来,正是新加坡金管局执行宽松的PE监管政策,让约700家国际对冲基金或PE基金公司选择在新加坡设立公司或区域总部。

但这种政策优势还能延续多久,却是未知数。

去年4月,新加坡金管局推出针对私募基金的分级管理措施,将在新注册的私募基金分成通知型基金管理公司、实牌合格机构基金管理公司与持牌零售基金管理公司三大类,并要求基金管理公司必须有全职代表在新加坡办公室办公,且将基金资产交给合格托管机构托管(除非有基金出资人签名同意不需要资金托管方)。

“这足以让部分高杠杆投资或不愿公开投资信息的私募基金离开新加坡。而中国巨大的投资机会,吸引它们考虑落户上海等城市。”陈栋国表示。

“新加坡的私募基金分级监管方案仍在接受反馈意见,将于2012年实施。现在还没有迹象表明新加坡私募基金正在迁往亚洲其他城市。”翁晔毅透露,“而且新加坡金管局还是继续鼓励私募基金注册,这次监管升级主要是针对出资人

利益的保护,而不是妨碍基金管理公司发展。”

对有心将基金迁往中国的新加坡PE基金而言,更大的诱惑来自于内地不同的PE扶持政策与广阔的投资机会。

一位熟谙内地PE政策的律师向记者指出,尽管中国已通过《合伙企业法》,但在组建PE基金管理公司或有限合伙制PE基金时,工商登记与名称如何规范,基金架构如何操作,基金税收如何征收等,始终没有配套法律法规,这给予地方政府争相推出PE优惠扶持政策的操作空间,主要优惠政策集中在出资人与基金管理人税收返还、募资奖励与提供办公场所等方面。

“但真要在内地注册发起一个PE基金,其设立与审批难度仍然很高。”陈栋国表示。

“掘金”障碍与变通

对于新加坡乃至其他地区PE基金的到来,上海正试图成为亚洲PE中心。但现实操作中仍不乏难题。

年初,上海发布《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法》(以下简称“QFLP”),允许合格的PE基金合伙人将美元出资兑换成人民币,参与人民币基金的PE投资。

“新加坡PE渴望通过QFLP,参与国内很多行业项目的投资,但目前看来还有难度。”陈栋国指出,由于上海QFLP试点的基金项目投资范围仍受制《外商投资产业指导目录》,个别新加坡PE基金只能另辟蹊径。

记者了解到,在交银国际PE管理团队与庆隆(上海)协商出资与投资方式初期,双方一度考虑借助QFLP模式,将1亿美元结汇人民币,共同投资中国企业股权,但考虑到QFLP试点基金投资范围限制,最后只能暂定采用平行基金投资模式。

“随着QFLP政策对投资范围的放宽,不排除条件允许情况下,双方会通过QFLP模式共同投资。”上述知情人士分析说。

“如果新加坡基金打算迁出,目前首选地或许会在香港。”在新加坡国立大学管理学院院长杨贤看来,香港在外汇兑换与PE投资法律保护方面比内地城市更有优势。

例如,境外PE机构常通过设立优先股模式确保自己拥有少数股份,能对公司重大经营决策具有一票否决权,这与中国内地同股同权的法律条款存在一定冲突。但在香港,优先股是受到法律允许的。

又如,境外并购基金私有化上市公司的审批流程,香港更为便捷。单伟建管理的25亿美元太盟投资基金的投资首单,便是一例。记者了解到,这项投资是出资约2.5亿美元参股纳斯达克上市的手机连锁卖场乐语中国(Nasdaq:FTLK),并协助其实现私有化。

据了解上述交易的人士透露,此前单伟建管理的一只PE基金已是乐语股东,此次2.5亿美元投资,不但将原先PE基金所持有的乐语股权全数回购,并大幅增持乐语股权成为其单一最大股东。

“类似这种交易,在香港与美国只需公司股东大会同意及证监会备案,但内地还没有相关法律法规,操作上有很多不确定性。”上述人士表示。

即使缺乏法规“保护”,新加坡PE基金依然在掘金中国与投资风险控制之间,努力寻找平衡点。

“中国目前的信贷紧缩政策,使某些优秀的企业出现现金流短缺,给予新加坡不良债权投资基金很大的淘金空间。”一位专注不良债权投资的新加坡私募基金合伙人向记者表示,“个别中国企业不良债权投资的年回报率甚至超过100%。”

然而,不良债权投资通常包括5-10倍杠杆融资与业绩对赌协议,但中国内地并没有相关法规。“我们都是先帮被投资中国企业设立海外红筹架构,再按国际惯例签订投资协议,通常投资额不会超过企业经营性现金流或预期经营利润,一旦出现偿债能力不足等法律纠纷,我们会通过内地分支机构要求冻结企业相关资产。”他解释说,其中奥妙在于其内地分支机构还会和企业签订一份控股权质押协议,一旦出现投资纠纷就行使该协议将企业资产变卖套现。