醒来,更清醒地看世界

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-08 04:22 来源: 信息时报

|

锐角度

徜徉于未名湖畔,有多少学子能想起燕京大学老校长司徒雷登呢?这位在中国近现代教育史上建立丰功伟绩的美国传教士,这位在抗战初期身陷日本人囹圄、抗战胜利后被国共两党捧着的美国人,在1949年的秋天说走就走了,仿佛从中国历史中被抹去一般,无人再记起。怎么不令人神伤?

“北大本是一个著名大学,在历史面前,为何不可以多一点雅量?对燕园美丽的创造者,对一批又一批在这里长期工作过和学习过的‘燕大人’,表达出应有的历史尊重?”传记作家李辉寻访燕园的困惑始终萦绕在我心头。燕园依然美丽冻人,临湖轩依然简朴,这些已经成为“全国重点文物保护单位”,但和司徒雷登与燕京大学的联系看不到,历史断层已经不言而喻。

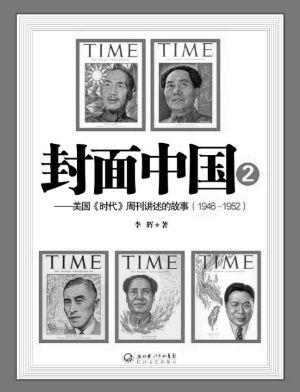

面对断层问题,历史应该以怎样的面貌呈现,才得以延续呢?还是说历史的本来面貌就不复存在?李辉近年来的历史叙述努力及《封面中国》系列图书出版,为人们提供了一个新视角,重现了近代中国的光荣与挫折。他致力于还原美国《时代》呈现的中国现代史,以出现在《时代》封面的中国政治风云人物为主干,辅之以《时代》刊登的发自驻中国记者的新闻细节,悄无声息地呈现了当年大多数美国人的中国观。在对待中国问题上,《时代》周刊主编鲁斯、司徒雷登、麦克阿瑟、马歇尔、杜鲁门等怀揣“美国世纪”梦的精英人士,不断地将自己的思想价值观掺入中美发展史上。与司徒雷登的冷静客观、有情有义相比,鲁斯深受麦卡锡主义影响,所思所为不乏错误、激进、执拗的可笑。

1946年,国共冲突不断,美国驻华大使司徒雷登和美国总统特使马歇尔都承认调停失败,鲁斯仍保持乐观,误把蒋介石一句访问邀请的客套话当真。为了树立蒋介石政权的正面形象,他竟然在《时代》周刊,将国民党特务系统头子陈立夫打造成儒家文化代言人。面对国民党兵败如山倒的境地,他竟然在1948年12月的《时代》封面刊登蒋介石,所选画面刻意表现的是坚毅神情,标题则是“你永不要投降”。鲁斯一直是蒋介石的铁杆粉丝,即使蒋介石败退至台湾,也不改其志。

然而,鲁斯是否还记得当年筹办《时代》杂志的宗旨:“不管新闻还有多少别的责任,至关紧要的任务就是告诉人民实际的状况。如果我们坚信状况的实情,并不顾一切地将我们的坚信传输给人民,我们也就履行了我们的首要责任。”也正是因为鲁斯的一意孤行,将自己不分是非的主观色彩强加于记者身上,引爆了他与自己旗下最负盛名的驻华记者白修德的矛盾,导致白修德被迫出走。

可是,这样一个心口不一的媒体大亨,被“冷战之父”丘吉尔认为是当时美国最有权力的七人之一,被艾森豪威尔总统看成为“一个伟大的美国人”。现在回头想想,有此狂人主导美国舆论,美国朝野敌视中共新政权也就不足为奇了。同样地,面对美国人的短见与隔膜,中国选择“一边倒”战略也是在情理之中,“反美浪潮”也是必然之举了。

时过境迁,浓烈的情绪被吹散,《封面中国2》平心静气地呈现了1946年~1952年政治漩涡和战火纷飞,我们由此洞察到历史幽深处的隐秘细节,才发现历史的演进自有其不得已的苦衷与千折百回的偶然。

当我们从历史再现中惊醒过来,赫然发现自己曾经左倾的偏激虚妄,不禁感到羞愧。但,醒来,不是重新掉入貌似公允的思想牢笼,而是为了清醒看世界。试问,大洋彼岸的美国人何尝不是偏激虚妄呢?直到今天,美国人的假想敌遍布全世界,却声称重返亚洲(太平洋警察回哪门子亚洲呢),何尝不是没事找抽的神经过敏。纵览天下,中苏关系恶化早已是过眼云烟,如今携手合作尤为急迫;而中美的蜜月期难保鲜,吵架、家暴直至离婚,将是常态。历史自然生长,无人能拒,淡然观之。黑居易