我们要选择什么

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-02 00:00 来源: 中华工商时报

作者: ■本报记者雪青

|

章诒和:我觉得中国在现代化当中,人没有现代化,人没有历史意义的现代化,这是每一个公民,应该审慎思考的问题

杨照:一旦真正空间来了、自由来了、更多的选择来了的时候,我们往往是没有准备好的,我们打算怎么选或者我们要选什么?

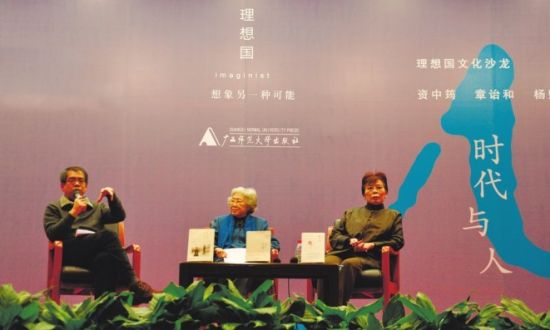

2012年元月8日,广西师范大学出版社在北京环球贸易中心举办2011年度答谢会,同时举办理想国特约沙龙,特邀资中筠先生、章诒和先生及台湾作家杨照先生共谈“时代与人”,精彩言论搅热寒冬。本报记者特节选相关内容以飨读者。

资中筠

先别说五千年,我们先说一百年

纵观全球我感觉到我们确实面临一个拐点,一个层面是人类跟科学的关系是一个拐点。过去多少年来我们都认为科学是造福人类的,但是人类驾驭科学的能力远远超过人类驾驭自己的能力,其结果科学到底是造福人类还是毁灭人类走向毁灭,这个还要看以后人类的自律。

我们看到发达的欧美国家,也面临很大的问题。但是人家发生了问题,并不等于中国就特别好。正好相反,我们也有很大问题,所以我现在只能想中国到底发生什么问题。现在我们动不动就说五千年文明如何如何,我觉得我们先别说五千年,我们先说一百年。

2011年出了一本有重大意义的书,就是《共和国教科书》。《共和国教科书》最早是1912年出的,距今正好是一百年,而且那个时候没有像今天的白话文,都是文言文,把那个时候的思想与现在的教科书比较一下,要新得多,要进步多了,很多人类进步、前沿的思想都包括在这里面。这是我的第一个感慨,过了一百年我们是进步了还是退步了?

从小学开始的这种教育,把人异化了

我为什么对于《共和国的教科书》有这么大的感慨,这个是从小环境来的。但是从大的方面来讲,我是人性双重论者,人性有向善的一面,有恶的一面,就看你教育的过程里,接触环境的过程里,是把恶的一面引发出来,还是把善的一面引发出来,或者说对多数人来说,整个环境是对于善更加宽容,更加有利于善,还是这个环境行善非常困难,作恶非常容易,这个是大不相同的。

《共和国教科书》编辑宗旨里面说“注重自由平等之精神,守法合群之德育,以养成共和国民之人格”。就凭这一句话,我们想想今天我们教育的宗旨,我讲的是我们大陆整个的教育宗旨,是不是这样?是不是注重自由平等之精神、守法合群之德育,以养成共和国民,这本书就是共和国民跟专制王朝里面的臣民有什么不同,贯穿在课文里除了知识之外讲的就是这个。我们今天是不是讲自由平等之精神?守法合群呢?现在的小学,据说所有家长都说不要输在起跑线上,什么意思呢?从幼儿园开始他人就是你的敌人,竞争非常激烈,然后就说每个人,如果这个小朋友功课赶不上,我来帮帮他。根本没这事,别人的失败就是你的成功。而我们常常说万恶的资本主义社会,资本主义市场竞争也没有恶性竞争到这个程度。所以我觉得从小学开始的这种教育,把人异化了。人教育成什么样的人,这是非常重要的一件事情。

人有别于动物的是读书明理

我再念几条《共和国教科书》其他几条编辑宗旨。一个是注重国体、政体以及一切政法常识,以普及参政之能力。从小学开始培养他将来能够参政,这个我们现在是不是教育每个公民应该参政,你要是想参加选举会是什么结果?这个可以看出来。这里还讲注重博爱主义。一百年前的中国,是在打倒列强口号之下的中国,没有现在这种大国崛起。当时反对帝国主义压迫的任务是很重的,在这种情况下讲博爱、讲平等对待其他国家,以扩充国民之德量。按照我的理解就是不要做狭隘的民族主义。还有一个是注重国民生活,尚知识技能,以养成独立自由之能力。里面的课文很多,都是这样的,都是贯穿的。第一课是讲大写的“人”字,给老师的教学参考书里面,第一课的人字怎么讲呢?是告诉他你画好多好多男人、女人、小孩、大人、老人,他们有一个共同点都是人,人也是动物,但是人有别于动物的是什么?是读书明理,从小学生第一课程就要知道要做一个人,人是有普遍性的,同时人有别于动物的是读书明理。时间的关系我不能一课一课的讲,每一课都使我非常感慨。从这个角度讲,我在想我们这一百年来,或者说后半世纪以来,到底是进步了还是退步了?

那时高小一年级的课本,讲美国独立的历史,非常准确的讲出来他们主要是抗税。里面讲英国要加重他们的税,他们不高兴,他们说,你要加我的税,我要跟英国一样有议会,通过议会来讨论批准加税。英国不同意,结果使得美国人非常生气。那个时候还不是美国人,那时候是英侨,于是妇孺皆起来对抗。因为我研究美国,我很吃惊,它能够这么准确地概括美国独立是怎么回事。

前几年有一个《大国崛起》的片子,相信大家都很注意,写的就是历史上各个大国,从西班牙、英国、德国一直到美国的崛起,他们也曾经采访过我有关美国的部分,我曾经讲到美国独立的时候有一句很重要的口号,就是“没有代表,不纳税”。这是他们为什么要独立的原因。结果这句话被审掉了。他们非常抱歉地告诉我说,把“没有代表,不纳税”这句话给审掉了。一百年后给审掉了,但是一百年前高小教科书里面就有,它不但说美国人这个事,而且另外一课说国民义务之一是纳税,国民要知道这个税是怎么用的。这些小学教科书里都有。

所以我对《共和国教科书》为什么这样感慨,我感觉到我们到底是退步还是进步?今天的小孩,苦得不得了,书包重得不得了,而且他们学的数学非常深,但是一个小学毕业的小孩,有没有达到这样一个作为一个人,作为一个读书明理的人的水平?我的感慨就是在这个地方。

奔这个目标去的话,对整个国家是灾难性的后果

中国现在不但是个人之间排名次,学校排名次,现在就想我们国家要在世界上排名次。我一再呼吁,我们不能自以为是除了美国之外中国就是老二,将来多少年以后第一的不是美国,就该是中国了。首先这个不现实,而且你要是奔着这个目标去的话,对于我们整个国家是灾难性的后果。但是现在这个非常能够鼓动人,使得很多年轻人热血沸腾,一下子排外了,想到的不是民族平等的思想,自己处于不利情况时要平等,但实际上是希望自己处于超级大国的地位。

而且,这种心理状态对于一个人来说也是挺不善的,比如说你地位比较卑微,你觉得很不平,受压制等等,你想走到高一等的地位,你到了那个地位之后你也要压迫别人,而不是想到受压迫滋味很不好受,将来有能力的时候我一定不让大家受压迫。不是这样的心态,现在很多人是另外一种心态,多年媳妇熬成婆以后,她必然也压迫她的媳妇,这个心态不能改变的话,我们永远不会有一个平等的社会。

章诒和

我们彼此那么靠近,心却遥远

我一直觉得全球化进程修改了我们每个人的自身体验,一边是时空的空前扩展,词语语汇空前丰富。但是关上电脑之后好像很多人不用看书,能说出像周作人那样的语言,具有像林语堂那样幽默的人,今天很少。我们今天可以看韩剧、日剧、美剧,吃意大利面条、日本寿司都很平常,面对这样的丰富多元化和多样化,我们对自身的认识是否也那么丰富化和多样化?我发现不是丰富化和多样化,相反倒是浅薄了一些。

当下的背景具体到中国,那就是人超多,都是人看人,从社区到边远的小镇,彼此都是那么靠近,心却很遥远,这个世界我不知道是怎么回事,你倒了我不会扶你一把,在彼此的冷漠中,有时候还有一丝的敌意,这是我体会到的。

我们的日子让位给了对物质生活的欲望

在这样一个时代下,人的主体性产生了危机,就像旅游一样,去很重要,但是更重要是回来后,看完他乡回来看故乡。我觉得我们的问题就是,我们常常不看故乡。原本以为结束了政治运动,进入改革开放。我们对自由、富裕的未来的追求和向往,该有充分的释放。的确,1989年至今,社会在改变,我们可以在微博(http://weibo.com)里、博客里、文章里、论坛上,热烈乃至激烈地讨论着公平、正义、宪政、文明、历史进步的话题。但事实并非如此——我们的日子基本让位给了对物质生活的欲望。电子网络给我们提供便捷和舒适,但同时使我们沉溺于消费,这个消费包括高科技武装起来的思想文化媒文化。社会生活也日益技术化、专门化、细化,使人既彼此合作,又相互隔阂。人成为社会经济结构中的工具,所以我感觉到人类的主体性的危机不仅在发生,而且在加剧。我觉得中国在现代化当中,人没有现代化,人没有历史意义的现代化,这是每一个公民,应该审慎思考的问题。

讲杜月笙的两个故事,请诸位和我一起深思

道德有其特殊性,不同于政治、法律,可以通过强制或暴力手段让被统治者接受。道德不能强制,它必须造成舆论,并化为人们的内心信仰,才能最终实现生活中的规范作用。因此,在有阶级社会,道德的实践决定了即使统治者的道德也必须赋予超阶级意志和全社会的外观,而且,一定要接纳某些全民性内容,即全民性、社会性、民族性。

比如“孝”,在封建社会,这是一个基本道德规范,在家不能做孝子,在外不能做忠臣,为了提倡忠,必须讲究孝,二者相通,成为封建专制制度和宗法制度等诸多道德之核心。这是一面,事情有另一面。进行社会生产和社会生活组织的细胞,都要有血缘的纽带。因此无论在哪个社会,无论哪个阶级,都有抚养子女和赡养父母的需要,并使其成为道德规范以约束人们的行为。否则,整个社会就没法维持下去。

比如“义”,这也是个道德规范,它包括社会各种类型的人与人的关系,如夫妻、兄弟、朋友、主仆,内涵极为复杂,更要具体分析。“义”何解?答曰:“性而宜之谓之义”。有奴仆为主效命之义;有邻里危难相扶之义,有舍己为人之义。这些义反映了生活中各种社会关系不是孤立的、平行的。它在又联系又矛盾的交织扭缠状态中存在。所以,我们对德行的认识,不能只看思想倾向,不看直观的可感的形象。这里,我讲一个直观的可感的形象。

杜月笙,都说他是上海大亨、流氓。我想讲两个事情,1931年“九·一八事变”后,东北沦陷,章士钊辞去东北大学的教职南下去了上海。他曾留学英国,学习非常出色,主修法律,兼修逻辑,“逻辑”这两个字就是章士钊的翻译。当时他挂牌营业,没有生意,非常冷落,但是章先生又是很会享受的人,才多欲多。这个时候杜月笙施予援手,聘他为私人律师,每个月一千块,霎时律师事务所极红火,迅速扩张,每月收入过万。很多人对他投靠杜月笙有所非议,章士钊自己也说,我现在就是吃流氓饭。但这里面有“义”,耐人寻味。

我还想讲杜月笙和孟小冬。

1949年,杜月笙携全家从上海到了香港,当时决定全家移民法国。有天在客厅里,杜月笙说,我们要去法国,法国气候好,宜于养病。当时就数一共要办多少张护照。这个时候孟小冬在旁边轻轻说了一句:“我跟您去,您说我是您的使唤丫头呀还是女朋友呀?”出言极轻,你们没听懂,杜老板听懂了,“办护照的事情暂停,赶快把我跟阿冬的婚事办了。”杜家人全傻了,两人很快就结婚了。孟小冬成为杜月笙的五姨太。

到了1951年,杜月笙清楚自己的病快不行了,第一件事情叫他大女儿,说你到汇丰银行给我拿个东西。他女儿就去了,拿回一包东西,杜月笙打开,里面全是借条,跟他借的最少的是5000美元,借的最多的是500根最重的那种金条。落款全是国民党军政要员。杜月笙一张一张地看,一张一张地撕掉,他女儿非常不解,说你为什么?他说我死了以后,我不愿意你们跟他们去要钱,我不想你们跟他们打官司。这叫杜月笙。

我觉得杜月笙非常值得拍成电影,值得现代人去思考。我们现在的实用,我们现在的趋炎附势,我们现在的人心之险恶,我们看到人快死了都不帮一把。杜月笙是混蛋,杜月笙是流氓大亨,杜月笙不是人,但是他一生当中有没有我们可以思考的东西?传统道德里究竟有没有我们可以继承的东西?请诸位和我一起深思。

杨照

一边在追求自由,一边在逃避自由

我在成长的过程当中,经历过台湾相对从一个封闭的社会变成一个开放的社会,从我出生的时候完全在国民党体制底下,到后来经过了解严等各样的变化。我有一个非常强烈的感触,当我们身边没有那么大空间,当我们也没有那么多自由的时候,我们觉得充满了热情,而且我们总是想象,如果有一天,我有了这个空间,我有了这个自由,那多么样的美好。我在台湾所经历过的、所看到的是,一旦真正空间来了,自由来了,更多的选择来的时候,我们往往是没有准备好的,我们打算怎么选或者我们要选什么?

真正反映出来的态度不是说我应该怎么样好好利用我的空间,让自己获得的更丰富。而是说这么多事情要选?好累,最好是有人给我答案,我照着做就好了。我看到矛盾,不管在台湾或者是在大陆,都是人一边在追求自由,一边在逃避自由。追求自由,是希望我有更多的选择。逃避自由,是当有多样选择之后,最后每个人都做了同样的选择。这是一个巨大的矛盾,这也是一个令人疑惑、令人困惑的现象。资先生刚才明白地提了问题,我从这个角度来回答,或者试图给一点点思考的脉络,我是用这种方式在思考资先生说到底这一百年来我们是进步还是退步。

那个混乱有选择的时代,应该刺激我们去思考

一百年前跟今天我认为最大的差异就是,到今天不管这个时代怎么改变,好多新的事物发生的时候我们都不是把它当做问题来面对,我们都是把它当做新的答案来揭示。可是一百年前他们没有那么幸运,可以有这么多人给他这么明确的答案,也没有那么胆小说人家给我答案我就接受了。那是一个没有答案的时代,那是一个逼着每个人寻找答案,每个人也要想尽各种方式寻找答案的时代,但是混乱也就让每个人不能躲着,不能躲着说这跟我无关,你叫我怎么过日子我就过日子。没有人教你怎么过日子,所以只好每个人都是寻找。那时的勇于思考选择性而且勇于提出不同的可能性,今天我们看来仍然感人,或者说在今天这样的环境下它更加具有感染力,它应该刺激我们去思考,我们今天有没有善用我们所拥有的这些条件。科学的发展、全球化的变化,它没必然一定让人被弱化或让人被物化,而是仍然取决于我们怎么看待时代所产生的这些新的变化。这个态度上面的差异决定你究竟是在这种环境底下变得被动的失去人为的人,还是说你还是有机会,愿意活着,过一个人的生活,然后把这个社会、这个国家再去推动。

为什么中国文化在台湾没有受到这么大的破坏

我到大陆来经常碰到朋友问一个问题,刚开始不知道怎么回答,我现在慢慢知道怎么回答了。

为什么台湾可以保留这么多中国文化?

好像中国文化在台湾没有受到这么大的破坏,到今天还可以怎么样怎么样。我很诚实地说,台湾之所以有这些,那是因为当年台湾跟大陆对立的情况下,大陆搞文化大革命,要取消中国文化,蒋介石就在台湾决定,他要做复兴中国文化运动。所以我们是复兴中国文化运动一代长大的。

为什么原来这么难回答?因为这是我们小时候成长的恶梦,一天到晚孔子、孟子,一天到晚中国文化,中国文化跟我的生活好像没有什么关联,没有什么直接在生活上用得到的。这本来是一个政治上面的考量,包括蒋介石他所站的立场一向都是,我自己才是正统,国民党才是正统,所以你们不要中国文化更好,我就是要宣扬,你们不要中国文化,那中国文化都在我们这里。但是我必须诚实地说,几十年之后它变成文化上的资产,而且这个资产有一部分不是任何一个统治者给我们的,还有一部分是历史上面的偶然。

在那样一个情形底下,我所受的教育和我所曾经历的教育,就是又中又西的教育。在中国文化复兴运动强烈影响底下,我们不得不背好多东西,比如刚才提到的《共和国的教科书》,这里告诉你什么是人,那里告诉你这里有动物,人跟动物的差别在读书明理。两千多年前孟子其实就给了答案,他说人跟禽兽最大差别在于人有是非之心,人有慈善之心,人有侧隐之心。这些东西我们当年不得不背下来,但有些东西日后变得非常有价值。