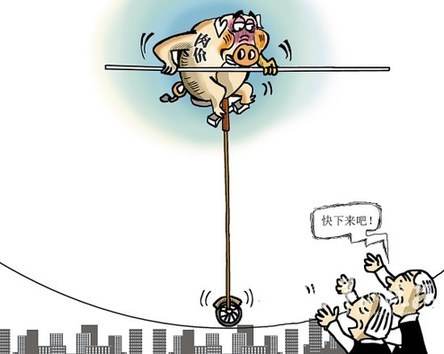

猪肉绑架CPI 抓住生产环节最重要

2011年07月16日 16:30 来源:羊城晚报

6月份CPI达6.4%,肉价暴涨“贡献”率超20%

6月份以来,猪肉价“涨”声一片。商务部数据显示,7月4日至10日当周全国鲜猪肉批发价格已达每公斤26.09元,环比涨幅有所回落,但仍刷 新了2004年以来新高。6月份CPI达6.4%,猪肉价格暴涨的影响就超过20%;温家宝总理多次过问肉价,国务院召开常务会议,专门研究生猪生产…… 在抗击通胀的关键时刻,“一块猪肉”正在“搅局”中国经济。猪肉的“能量”为何这么大?未来的走势将会如何? 猪肉价格上涨对CPI的“贡献”率 月份 CPI 肉价同比涨幅 对CPI的“贡献”率 5月 5.5% 40.4% 近20% 6月 6.4% 57.1% 21%以上 现象 肉价暴涨百姓叫苦 猪肉消费在我国居民肉类消费中的比重达65%,价格上涨,老百姓的菜篮子直接受到影响。 “一个月前的肉价我已经觉得很贵了,没想到现在更贵。我们家这个月只吃了两三次猪肉,而且只敢买涨得不太厉害的瘦肉。”家住广州江南大道西的杨 小姐告诉记者,一个月前瘦肉还是18元/斤,排骨20-21元/斤,现在已经猛涨到瘦肉22-23元/斤,排骨24元/斤,土猪排骨38元/斤,猪肉价格 屡创新高对生活影响很大,现在都“买不起猪肉”了。 家住荔湾区的王女士告诉记者,猪肉价格暴涨,但又不能不吃肉,所以现在多买了水产、家禽。“以昨天为例,本来打算煲苦瓜瘦肉汤,但后来改变了主 意,用鸡爪代替了瘦肉。”王女士摇头说,猪肉不能不吃,因为自己的小孩喜欢吃,虽然少买了一点但还是必须买。为了保证小孩的营养,王女士现在多买了其他肉 制品,“希望改变小孩子偏食的坏习惯”。 探究 猪肉“绑架”CPI 猪肉涨价,更牵动了作为宏观经济核心指标之一的CPI(居民消费价格指数)。 自今年3月份以来,我国CPI连续3个月“破5”,6月份更“破6”,创下了2008年7月以来的最高值。这当中,猪肉价格上涨的“贡献率”很 大。在5月份5.5%的CPI中,由于生猪价格同比上涨了40.4%,对CPI的“贡献”近20%。而在6月份6.4%的CPI中,由于猪肉价格同比上涨 了57.1%,“贡献”达21%以上。 猪肉凭什么“能量”大幅推高CPI?据了解,这与我国CPI统计的结构有关。我国CPI调查对象包括食品、烟酒及用品、居住等8个大类的商品 (服务),食品占比达到了1/3左右,而食品中猪肉又是大头。有分析说,猪肉价格每上涨20%,就会影响CPI约0.6个百分点,再考虑带动因素,可能影 响CPI约1个百分点。这样,如果食品价格大幅上涨,即使其他商品价格变化不大,CPI也会大涨。反之如果房价等大幅上涨,而食品价格未见涨,则CPI变 动就不明显。2008年,我国也出现了由于肉价大涨而推高CPI的情形。由此,一直以来就有学者提出,我国CPI未能充分反映我国通胀变化的总体情况。 肉价“绑架”了CPI,为了抑制通胀,央行接连出招,国家统计局发布5月份CPI当天,央行就宣布提高存款准备金率。7月初,预计即将发布的6月份CPI会创新高,央行又宣布加息。 然而,此前宏观调控政策的积累效应开始显现,一些宏观经济指标开始出现下行。6月份宏观经济的先行指标———制造业采购经理指数(PMI)为 50.9%,是2009年3月以来的新低,已经开始逼近50%的景气分界线。CPI高企要求加大紧缩力度,部分指标下行又显示宏观调控需要进行观察。从这 个角度看,“一块猪肉”确实在“搅局”中国经济。 建议:发布“核心CPI” CPI如何才能不被肉价“绑架”?发布“核心CPI”的建议,再次引起了人们的重视。所谓“核心CPI”,是指将一些货币当局无法影响的短期波 动(如生鲜食品、国际油价)剔除之后的社会价格变动情况。货币政策的显效有“时滞”,如果根据总体CPI来作调整,有可能用货币政策调控了一些非货币因素 而来的CPI,不仅难以收效,而且可能“超调”。比如美国5月的CPI同比上升3.6%,而核心CPI仅上升1.5%,按照美联储的标准,就需要核心 CPI稳定于2%上方才可能收紧货币。显然,同时兼顾“核心CPI”和总体CPI,有助于准确把握整体的通胀形势,分析判断未来的宏观调控走势。 破解 抓住生产环节最重要 目前最重要的,是如何把被“绑架”的CPI降下来,首先当然就是把肉价降下来。 近期最“主流”的分析是,这是由于我国生猪生产周期波动,2009年以来猪价下跌、生产收缩所致。但最近经济学家郎咸平提出,2011年第一季 度出栏的生猪是2.3亿头,比去年增长2.5%,没有供应不足的情况,饲料价格和其他成本的上涨只会小幅推高价格,“唯一的解释只能是货币的购买力在下降 ”,根源仍是货币超发。 对此,华南农业大学教授谭砚文接受羊城晚报采访认为,郎教授的说法不完全准确,如果只调控货币超发,而不有针对性地解决生产周期性波动,将难以从根本上解决问题。 谭砚文分析,国家统计局的数据显示,上半年猪肉产量下降0.5%,数字上看下降不多,为何6月份肉价同比上升达57.1%?通胀无疑起到了推波 助澜的作用,但更主要的还是上一轮生产扩张,造成了2009年至2010年初的猪价低迷。据商务部公布的数据显示,今年6月份鲜猪肉价格平均是23.25 元/公斤,2010年6月份的鲜猪肉价格是14.58元/公斤,2009年6月份鲜肉价格是14.24元/公斤,而2008年鲜猪肉价格是21.24元 /公斤。如果与2008年同期相比,增幅只有9.5%。当缺口和成本推动猪价上涨,产业链各个环节都会放大涨价信号;同时,继续上涨的预期使部分农户惜 售,再加上游资炒作,又进一步加剧了价格上涨;另外,猪农“集体理性”,怕大涨后有大跌不敢盲目增加养殖,则使供需缺口迟迟得不到弥补。通胀使生猪周期波 动复杂化,但可以预计,猪价持续高位最终会使生产扩大,生猪生产“周期率”仍会起作用,可能再次导致下一轮的大跌。 谭砚文认为,当前还是要紧紧抓住生产环节进行调控,特别要防止形成新一轮更剧烈的波动,产生更大的“价贵伤民、价贱伤农”问题。 据悉,国务院常务会议已经提出,为保护生产者和消费者利益,促进生猪生产持续健康发展,必须按照统筹兼顾、综合施策、长短结合、标本兼治的原 则,进一步完善扶持生猪生产的政策措施。既要保护生猪饲养积极性、促进生产,又要避免猪肉价格过快上涨、过多增加消费者生活支出;既要加强中短期市场调 控、保障市场供应和价格基本稳定,又要着眼长远,保持政策的连续性、稳定性,落实长期的扶持和保障措施,尽量减缓周期性波动,防止大起大落。(羊城晚报记 者 马汉青 实习生 卢启文)

| 分享到: |

财经要闻其他文章

- 2011-07-16 15:27:08杭州钱塘江三桥坍塌引质疑 工程指挥曾涉腐落马

- 2011-07-16 15:24:55日本经产相就伪造邮件一事表态

- 2011-07-16 15:23:38韩国CPI上升率超预期 明年或延续上升趋势

- 2011-07-16 15:19:44印尼政府不堪补贴重负 官员全价购买燃油

- 2011-07-16 15:17:59法新任财政部长信心满满 对欧债危机表示乐观

- 2011-07-16 10:43:00广州房价调控声中向上反弹 郊区房价猛涨

- 2011-07-16 10:34:00成品油今年首次降价步入倒计时 销售商开始抛货

- 2011-07-16 10:23:00温家宝:依靠科技创新加快转变经济发展方式

羊城晚报其他文章

- 2011-07-16 15:36:55欧乐-B漱口水召回后续:问题漱口水未下架

- 2011-06-04 16:01:24广州楼盘违反明码标价规定被罚5000 市民称太低

- 2011-05-24 17:01:50粤下月施行商品房明码标价 二手房难一房一价