他们带领民企大军率先崛起

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-05 00:00 来源: 中华工商时报

作者: ■本报记者朱晓萌见习记者刘可/整理

|

|

|

|

|

|

|

|

他们是王建沂,他们是冯亚丽,他们是徐冠巨,他们是……而他们,都是浙江非公有制经济大潮中的弄潮儿!

富通:创新决定命运

富通集团创立于1987年,目前是国家重点高新技术企业、全国电子信息百强企业以及全国民营百强企业。富通向社会提供从信息传输到接入的全系列产品和整体网络解决方案,产品涵盖了光纤预制棒、光纤、光缆、光配件、电子线缆以及PHS移动终端、宽带接入、以太网交换机、绿色新型环保锂离子电池等。

2000年,当时的中国光通信产业高速发展,光纤产品供不应求。然而,由于光纤产业的上游核心技术——光纤预制棒技术,掌握在国外企业手中,一直是中国光纤产业发展的一个瓶颈。

有一件事,令富通集团有限公司董事长王建沂至今记忆犹新。

2000年5月,时任中共中央总书记江泽民同志来到富通集团考察。王建沂在向江总书记汇报攻克光纤预制棒技术难关的决心时,江总书记问,“你们需要多长时间可以拿下这项世界前沿技术?”王建沂当时汇报:“保证用2-3年的时间,攻克光纤预制棒技术难关。”就这样,带着总书记的嘱托和自己的承诺,富通人下定了决心,无论如何也要把光纤预制棒产品搞出来!

在项目研发之初,富通派遣精干的技术人员工作组去国外学习、交流,在和国外专家交流时,对方抛下一句话:做这项技术全靠“天气”决定。言语中透着不屑、嘲讽和轻视。然而,仅仅用了一年半的时间,集团成功地突破了技术瓶颈,成为中国首家掌握光纤预制棒全合成技术的企业。

这一成果,打破了国际产业垄断,在全球光通信产业界引起了很大的震动。集团也靠“天气”,但是,是天道酬勤的“天”,气吞山河的“气”!

在行业地位提升的同时,富通集团也承担了与行业地位相称的责任。2003年上半年,当时的国外光通信巨头,对中国光纤市场实行了低于成本价格的大幅倾销,直接给我国的光纤企业带来了不小的损害。

为维护我国光纤企业的合法权益,富通集团果断发起了中国通信产业领域的第一次光纤反倾销诉讼,对原产于美国、日本、韩国的进口非色散位移单模光纤进行反倾销调查。经过一年多的艰难努力,终于在2005年的1月,迎来了中国光纤反倾销的终裁胜利。

富通的发展表明,提早开始在核心技术领域的自主创新和布局,往往会为企业未来长久的发展做好储备。而富通也正深深地体会到自主创新给企业带来的实实在在的好处。

海亮:打造核心竞争力

海亮集团有限公司创办于1989年,座落于中国长三角铜加工材产业带——浙江诸暨。现有员工3200余人,总资产26.3亿元,下设3个工业园区,拥有20多家下属专业公司。目前已发展成以铜加工和机械设备制造、塑胶管材加工、房地产、教育、酒店服务六大产业齐头并进的跨地区、多元化、外向型的民营企业集团。

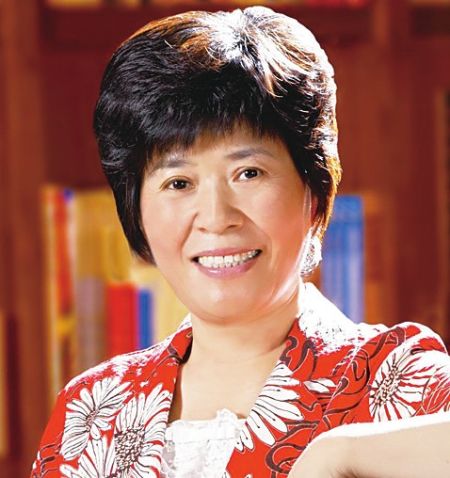

“集团为什么会在20多年里,有着这样翻天覆地的大变化?”海亮集团董事长兼党委书记冯亚丽常被人问到这样的问题。“首先要感谢党的政策,其次要感谢敬业的广大职工和优秀的管理团队。这个团队,不仅包括经营管理团队,也包括了我们的党组织”。冯亚丽总是这么回答。

1992年,集团成立了党组织,现有党员618人,下设1个党总支、17个党支部。近年来,由于集团新上的项目多、铺设的战线长、产业不断扩张和多元化经营,人员安排特别紧张。党委就把党员中服务能

力强的各类专业人才积聚起来,先后成立了先锋突击队、科技攻关队、志愿服务队等组织开展服务。突击队北上内蒙古,南下越南,挺进安徽,创造了业界称颂的海亮速度;先后提交受理的国家专利申请达98项,获得授权专利有62项,形成集团的核心竞争力,“困难面前,党员先上”,目前已经成为集团党员的明确共识。

集团特色的党建文化,是海亮人深刻领悟科学发展的积极实践。事实上。也正是党旗的这抹鲜红引领着海亮在财富蓝海中劈波斩浪,扬帆远航。

传化:人是最宝贵财富

传化集团创建于1986年,是一家多元化民营企业集团,集团主要事业包括化工、物流、农业、科技城、投资等五大事业领域,2010年,集团拥有员工7400多名;实现工业和服务业总收入145.8亿元、利润8.76亿元、上缴税金6.6亿元;位列“中国企业500强”、“中国民营企业500强”、“中国最具价值品牌500强”。

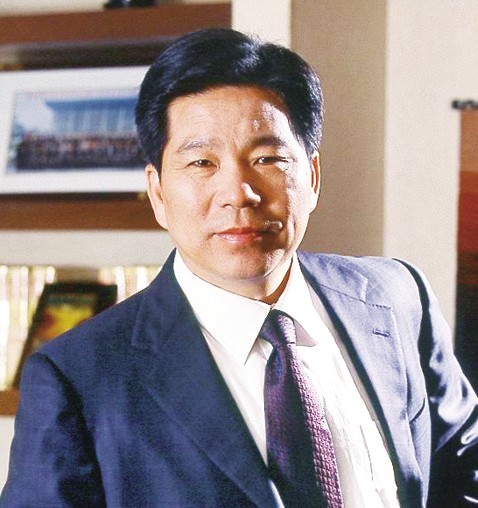

传化集团董事长徐冠巨一直坚信:人是企业最宝贵的财富,是企业价值创造的主要源泉,是企业发展的第一要素。

李盈善是传化在1992年引进的第一位高级人才,十几年来,他主持开发了新产品17只,并带出了一支能打硬仗的科研队伍。2006年,在他退休的时候,公司授予他“终身员工”称号,终身享受在职的待遇。至今,他还珍藏着一张老照片,那是10年前他因病住院,公司创始人徐传化到医院亲自陪护并帮他梳头留下的,“企业把我当人看,我就为企业拼命干!”这是李盈善的心里话,也是每一位把传化当作“家”的员工的心里话。

传化还建立了分层分类的人才培养体系,为每个员工设计职业发展“多通道”,意在让所有员工都有公平发展的机会。

2003年,从浙江兰溪农村走出来的刘成良还只是个普通的农民,本想在杭州靠“打工”谋生,在加入传化之后,依托公司为员工设计的职业发展路径,参加

公司安排的各类培训达150项之多,并先后拿下了初级、中级职业资格证书。7年来,他在传化经历了从普通操作工到车间主管,再到生产部副经理的“三级跳”,现在成为了传化工作的骨干力量。

徐冠巨认为,投资员工就是投资企业的未来,唯有员工突破职业发展的“天花板”,企业才能突破成长壮大的“天花板”。他还常说:“好的产品,是用好心情制造出来的!”任何企业要健康发展,首先必须真心实意地依靠员工办企业,而依靠员工的一个着力点就是要确保员工在企业发展中得实惠、有保障,员工福利好了,后顾之忧少了,工作起来就舒心了。

早在1996年,传化就在内部推进了储蓄式养老保险,2006年,传化实现“五险两金”全覆盖,并建立困难职工帮扶基金。如今,传化又为自己定下了新目标:努力实现未来5年员工收入翻番。传化人坚信:企业把员工放在心上,员工就会把企业扛在肩上。

中天:企业公民慈善先行

中天集团是一家以管理、投资为纽带,以土木建筑、房产开发、化工新材料、投资为主要经营业务,下辖中天建设集团有限公司,浙江中天房产集团有限公司和浙江中天氟硅材料有限公司等10多家成员企业。2010年,中天全集团营业总收入330亿元,继续位列中国企业500强,中国民营企业50强。

“企业创造利润是重要的,但更重要的是为社会创造了多少价值,为社会尽了多少责任。”中天集团董事长楼永良如是说。

中天的慈善之路严格来说,最早开始于1996年。当时浙江东阳市初中升高中的比例只有29%。因为家境拮据,许多孩子初中读完便直接辍学。为了能使更多的孩子接受到高等教育,经过考察研究后,中天集团出资6000多万元,创办了一所全日制普通高级中学——中天中学。学校的办学方针始终如一:坚持开展“阳光助学行动”,坚持资助品学兼优的寒门学子。现在,已经成为浙江省重点中学和全国优秀民办学校。

“这样的成就,我认为比多赚几十个亿,

多交几十亿的税还要了不起。”楼永良说。

2008年5月,汶川大地震发生后,中天共捐款1100多万元,其中员工捐助数额最小的是1块钱。1块钱的捐款来自一对夫妻,先生名叫倪秋先。夫妇俩已经年过五旬,仅靠做工地保洁维持生计,还要维持家里两位老人以及一个大学生和一个中学生的费用。倪秋先夫妻俩一分钱要掰成两半花。但在5月15日项目部举行捐款活动的时候,倪秋先硬是把1元钱塞到了项目部负责人的手中。

“倪秋先两个人捐出的1块钱确实很少,但它真诚。”楼永良说,“这也代表了我们的文化——我们一直秉承,企业公民,要慈善先行。”

华立:良方除疟走天下

华立集团创立于1970年,是以医药为核心主业、多元化投资发展的企业。业务涉及医药、电能计量仪表及电力自动化系统、无线及宽带通信、电子材料、房地产、农业、石油化工、矿产等领域。在全国各地及海外雇员超过一万余人。在美国、法国、俄罗斯、阿根廷、印度、泰国、菲律宾设有制造基地、分支机构,在非洲十多个国家设立了业务机构。

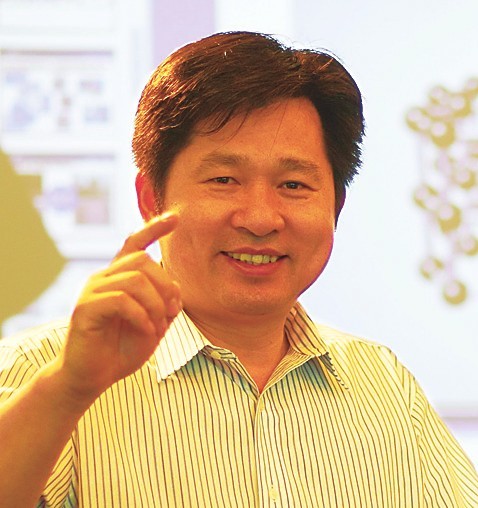

“华立走出去的产品中,最具里程碑意义的当属青蒿素抗疟药。青蒿素是中国首创、世界领先的新型抗疟药物,是治疗疟疾的首选药物。当年,温家宝总理访问非洲,向当地政府赠送了华立制造的抗疟新药,这时的‘华立’,不仅仅代表的是驱除疾病的良方,还肩负着传递中非人民深厚友谊的重任。”华立集团董事局主席汪力成提起此事还是免不了一番激动。

汪力成告诉记者,事实上,华立是用了十二年的时间,才让青蒿素抗疟药在非洲成为著名的品牌。当年,为了推出青蒿素,集团员工不顾被传染疟疾的危险,深入到非洲的疟疾区域做临床实

验,坚持走遍了非洲20多个国家和地区。正是这种无畏和坚持,华立青蒿素终于抢滩非洲市场,继而开拓了更大的国际市场。

处在飞跃发展期的华立人更明白一个道理:从“走出去”,到“走下去”,再到“走稳走远,一直走下去”,这是一个永无止境的过程。因此,对发展中国家和发达国家采取了不同的战略。

在发展中国家,实施“给他们我们已有”的战略,在开拓过程中,坚决使用华立商标,注重培育华立品牌的国际地位;在发达国家,实施“从那里寻找我们所需”的战略,采用“引进来,走出去”的做法。1999年,与以色列尼

斯科公司开始合作,在静止式电能表技术上,力求保持与国际先进相同步;2002年,在美国硅谷,建立了华立美国技术研发中心,将触角伸到了世界上技术最强、最前沿的国度。

回首过去,华立和许多中国企业一样,经历了从一个带有计划经济痕迹的中国企业,向具有国际竞争力的跨国公司转变的历史蜕变,这是中国企业的浴火重生,也是华立的凤凰涅槃。

天生:密封技术建奇功

宁波天生密封件有限公司成立于1993年,建筑面积一万多平方米,是目前中国最大的静密封制造厂商之一,致力于船舶、机械、石油、化工、核工业及航天等领域的密封方案的解决。是中国密封协会、中国流体协会的的委员成员单位,协同制定密封材料的规范和新型材料的测试标准,为中国密封行业与国际接轨做出不可磨灭的贡献。

国外对我国核电的控制由来已久,一个小小的垫片往往要卖到万元以上,不仅价格昂贵,而且技术封锁。自那时起,天生便立志核级密封产品的研发。

2007年,某重水堆核电站的反应堆加料装置出现了问题,是从加拿大全套引进的技术和设备。二十几名加拿大专家花了一个多月仍无法解决问题。深夜1点,中方技术负责人致电天生公司紧急求援,天生的有关专家连夜赶去,冒着强辐射的危害深入现场;早上6点,提出了三套技术解决方案;上午10点,技术解决方案获得评审通过;经过72小时毫不间断地连续奋战,运用天生长期的技术积累制作出构件,最终一次安装成功。事毕,加拿大公司的主管负责人,激动地抱住天生的

员工们,不断举着大拇指说:“中国技术!中国速度!”

通过这一次的攻坚战,天生公司成为加拿大原子能公司的终身荣誉顾问公司,一举迈入了国际核一级密封领域的大门。

全球最著名的、有100多年历史的密封公司总裁先后六次访问天生,提出要用6个亿收购60%的股份。而天生公司婉言回绝了6次。

“我认为,科技无国界,但是,企业家有祖国。天生公司是深深扎根、茁壮生长在中国这片国土之上,不管对方出多少钱,我们都不会出卖它;相反,还要根深叶茂,在强手如林的国际竞争中,开出民族工业的璀璨之花来。”天生公司董事长励行根说。

康奈:手握“独门秘器”

康奈集团是一家主营高档制鞋行业的民营企业,创办于1980年,经过30多年的发展,已经从当初的手工作坊,成长为国内制鞋行业的龙头企业。企业现有员工20000多名。

“康奈能有今天的发展,一是靠党的正确领导,二是靠全体干部职工的勤奋敬业,三是靠独具特色的的企业文化。”康奈集团董事长郑秀康说。

康奈集团现有20000多名员工,总部的4000名员工中,85%以上是新温州人,80、90后青年约占职工总数的80%。庞大、年轻的“大家族”,如何管理员工、凝聚员工思想,成为了康奈不得不思考的问题。集团高层一致认为,党建和企业文化的核心都是精神引领,以形成共同的价值观为目的,以尊重人、理解人、激励人为出发点。如今,企业的党建和文化建设已经有机

结合在一起,形成康奈这些年来保持健康发展的“独门秘器”。

至今,康奈已连续举办了十届“员工文化节”活动。此外,通过康奈“文化夜校”,“新温州人广播站”、“职工艺术团”、“员工文化特训营”等多个文明创建载体。针对现阶段新生代农民工的心理问题。康奈集团于2007年5月成立了“新温州人情感交流站”,开通心理阳光热线电话,从心理上替员工分忧解难。

郑秀康说:“我们只要按照党的精神要求,把先进企业文化建设落实到每一个环节,一定会让企业品牌在强手如林的世界里闪耀出独特的人文光辉!”

西子:“隐患零容忍隐患零容忍”

西子联合控股创建于1981年,目前是一家以装备制造为主,跨行业经营的综合型企业集团。公司总部位于浙江杭州,旗下产业涵盖电梯及电梯部件、锅炉、立体车库、起重机、钢构、房产、商业、投资等多个领域,是中国500强企业之一,员工近万人。

西子联合大多数的产品,都属于特种设备,事关用户的生命和财产安全,因此,西子联合在质量上,始终保持“如履薄冰”的意识。

西子联合控股有限公司董事长王水福描述了发生在集团内“一串钥匙的故事”。

西子联合旗下的杭锅集团,曾经承接了某核电站辅机项目,就在最后一道工序完成后,一个工人突然发现自己的钥匙串不见了,他想到有可能掉到产品模块里去?“隐患零容忍”的核要求,促使他在第一时间报告给了领导。晚上产品就要发货,车船也安排到位了。怎么办?在与现场监理沟通之后,公司高层决定打开包装,排除隐患。小小的一串钥匙,对于冷凝器这样大的产品来讲,真的是“大海捞针”。最后等到天黑的时候,用电筒去照冷凝器的每一层空间,有钥匙的地方应该会有影子。最终,找到了这串钥匙!也导致了交货期的推迟和运费的增加,但是,企业这种诚实的态度和不留隐患的责任心,却得到了用户的赞扬和认可。

西子联合用实际行动证明,履行企业社会责任并不仅仅是慈善捐助,也不是企业的负担,而是企业理性的战略选择,可以为企业创造实质性的效益,帮助企业健康、稳定地发展。