文物虚假鉴定见怪不怪 "博傻游戏"何时休?(图)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-21 09:19 来源: 中国经济网

【编者案】

有人说真实的文物界就是“一群傻子在买,一群傻子在卖,还有一群傻子在等待。”

谢根荣骗贷案让人大开眼界。这个故事的离奇之处,一是骗子的大胆——敢于自制“金缕玉衣”,还敢请顶级专家来鉴定;二是银行职员很傻很天真,一看鉴定专家又是国家文物鉴定委员会副主任委员,又是原故宫博物院副院长,又是中国收藏家协会秘书长便信以为真。殊不知在今天的中国,文物的商业鉴定压根儿就没一个权威机构。

狡黠的造假者、玩火的炒家、忽悠的专家和耳聋目盲的博物馆构成了文物界的种种乱象。从简陋的民间小作坊、堂皇的拍卖行到森然的博物馆,造假无处不在。假文物在专家、炒家的运作下价值连城。什么才是文物?如何鉴定文物真伪?话语权的争夺其实也是利益博弈。

|

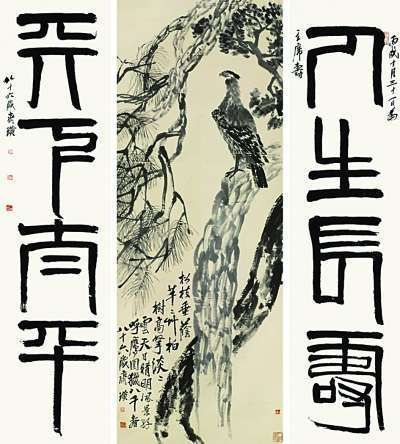

资料图片

|

原故宫博物院副院长 鉴定专家杨伯达

|

中间人牛福忠

【事件回顾】

谢根荣"融资"方式很另类 专家收钱给假文物估价

谢根荣现年52岁,案发前是北京燕山华尔森实业集团法定代表人。2000年9月,谢根荣利用其控制的北京华鑫森商贸集团取得“东华金座”项目的开发收益权后,以融资开发为名,指使他人通过多种方式雇人假冒购房人,与中国建设银行北京市分行5家支行签订虚假《个人住房贷款借款合同》555份,骗取贷款总额6.6亿余元,至案发尚有贷款人民币5.4亿余元不能归还。

谢根荣向银行提供了造假的企业财务报表等材料后,领着颜林壮等人参观了“根荣陈列馆”,指着“金缕玉衣”和“银缕玉衣”说,它们市价为24亿元,华尔森集团肯定能还上银行的贷款;只是目前资金周转有困难,希望银行能再次合作。

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

看到5位专家的评估报告后,颜林壮和赵峰相信了华尔森集团的经济实力。随后,谢根荣以盘活“东华金座”项目为由,再次申请办理企业流动资金贷款人民币5000万元。他还利用手里控制的7家公司,从这家银行开具银行承兑汇票累计金额达4.5亿余元,被贴现1.5亿余元。

实际上,这两件“玉衣”是由北京中博雅文物鉴定中心鉴定委员会主任、北京电视台《天下收藏》栏目特聘鉴定专家牛福忠串起来的,用的是谢根荣给他的玉片。

牛福忠向法庭出具证言说,这两件“玉衣”并不值多少钱,但谢根荣坚持要求他帮忙找专家做鉴定和评估。随后,牛福忠找来了世界文物艺术品鉴定评估委员会主任王文祥、原故宫博物院副院长杨伯达、北京大学宝石鉴定中心主任杨富旭、中国宝玉石协会原秘书长李劲松、原中国收藏家协会会长史树青(已去世)5位专家。

牛福忠证言显示,这5位专家给玉衣写了个文字说明,出了个评估价24亿元。作为回报,谢根荣给了他们几十万元的评估费。【详细】

故宫专家隔着玻璃估价24亿

原故宫博物院副院长杨伯达承认,鉴定过程确实不太合乎规矩。“说老实话,就几十分钟。鉴定时没有开柜,大家就在玻璃柜子外面走了一趟看了看。我没把它当成鉴定活动,只是客串性的。”杨伯达说。由于当时没有举手表决的过程,于是自己就随了大溜,别人怎么说,自己也就怎么说了。最后,大家在评估报告上签了字,吃了顿饭就走了。【详细】

【专家言】

鉴定专家:黄金有价玉无价 我们没风险

杨富旭(中国宝玉石协会原副会长、北京大学宝石鉴定中心主任):我是只管鉴定,不管评估市场价值的。说这个东西是汉代的金缕玉衣,是大权威史老提出的。

李劲松(中国宝玉石协会原秘书长):当然不是。从心里我们没把这个评估当回事,就像是帮朋友个忙。史树青史老说这个东西是汉代的金缕玉衣,我们也没提出反对意见。

王文祥(曾担任过中国收藏家协会秘书长,现为世界书画艺术家联合会主席、世界收藏家协会副主席兼中国总会会长、世界文物艺术品鉴定评估委员会主任):这么长时间我记得不太清楚了。反正有一个是完整的,有一个是串起来的。谢根荣他们也说是自己从市面买的零星碎片串起来的,我们觉得这是个好事。这说明文物没被破坏啊。当时史树青是鉴定大权威,他说这个东西是汉代的,真东西,无价之宝。五个人当中我最年轻,他们让我写,我就把大家的意见综合一下嘛。谢根荣再三说这东西只作为个人收藏和展览用,我才敢写评估报告,大家才敢签字的。我们没有风险啊,因为黄金有价玉无价。我们不知道他会拿这个东西去贷款啊。【详细】

>>>张宁谈文物鉴定与业界之惑 市场要规范 文物打假要知难而进

江湖地位主导评估结果 "权威"主导的学术鉴定

在近年来曝光的学术造假事件中,对虚假学术成果做出高水平鉴定,是造假得以成功的重要原因,而事发之后,参与鉴定的院士蒸发。虽然从架构上,貌似“学术评价”,不是由政府行政部门主导,体现的是学术操守、学术规则,然而,在具体操作中,其实还是走的行政的那一套。一方面,这些所谓的“大师级”学者、泰斗,有些就是行政评价的产物;另一方面,把院士、泰斗一直捧在学术最高地位,唯其意见是尊,这是学术等级化,与官场的行政级别无异,某个人一发言,就为整个评价定了调,这不是学术规则,而变为个人规则、尊卑有序。

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

这也是某些“权威”、学术“大佬”主导的学术鉴定出问题之后,无法问责的原因——怎可能由学术晚辈、“下级”问责?所以,要让学术规则回归,既要摆脱学术的行政化,还要打破学术的等级化,还得消除学术界的所谓“权威”、“泰斗”(他们可以拥有与成就相对应的荣誉、声誉,却不能一直独揽学术权),给每个学者平等的学术权利。【详细】

见怪不怪?24亿元假古董,谁在开玩笑?

一件自制的“金缕玉衣”,被故宫博物院原副院长杨伯达等5名顶级鉴定专家给出“24亿元”的评估价。这本已滑稽,更值得思索的是,多位业内人士在与记者谈论此事时,都显得见怪不怪,他们说,“这已是普遍现象了”。

收藏市场如日中天,古董鉴定作为“配套”行业也日益火爆。一方面,收藏者希望确认所购是否真品,另一方面,也是灰色的一面就是,部分假古董希望寻求“真品鉴定”,从而正大光明地流入市场。

收藏节目主持人王刚披露,中国目前共有7000多万人在玩收藏。市场庞大,古董鉴定专家也就成了大忙人,如明星般四处走穴。

“像中国这样,鉴定组织遍地开花,以收费为目的,在国际上少见。”曾出版多部纪实作品揭露收藏市场黑幕的文化学者吴树对记者说。

吴树告诉记者,普遍的做法是,鉴定专家会对被鉴定的古董估出可能比实际价值高得多的评估价,因为这与鉴定专家的利益直接挂钩。“目前在业界,不开鉴定证书的情况下,鉴定费大约在100元至500元。开鉴定证书的话,鉴定费则上升至2000元到若干万元,根据鉴定专家的名头来。名头越大,收费越贵。”吴树说,“中国最权威的鉴定机构就是国家文物鉴定委员会了,原则上该委员会的专家是不能到社会上来鉴定的,他们主要为故宫、国内博物馆,以及考古服务。但是,谁忍得住啊?”

也有鉴定专家表示,按照惯例,古董评估费是评估价值的1%到5%。 【详细】

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

【文物界乱象】

|

"玉衣门"激起千层浪 文物鉴定早年就是一门生意

大约在1990年前后,一位同事一天向大家展示一面战国青玉刀币,保管部主任是一位美术史专家,一口咬定是真正的战国刀币,小伙子说小贩亲口承认照着钱币专著刻的;另一个故事是上世纪90年代初,刚开始有周末专家在博物馆“坐堂”。博物馆的东展厅展出一位收藏家的藏品,每一件的说明牌上都有一位鉴定专家的签名。我问那位专家“怎么好的都跑他一个人手里了”,老先生的回答至今难忘一字,“人家大财主,说是假的人家不高兴……”如今想来,其实应该是“说是假的,自己也会不高兴。”因为鉴定证书是要收百分之五的鉴定费的。没有利益驱动,专家也有走眼的时候;有利益驱动,专家怎么说都可能。

中国的文物鉴定行业其实是从旧中国的文物买卖行业脱胎而出的,以北京市文物局的鉴定专家为例,早年间最有眼力的权威,基本上都是旧社会琉璃厂各家古玩店的伙计出身。今天有眼力的文物鉴定专家们除了学院派,还有为数众多的人是这些老人带出来的。这些老专家很多时候是凭感觉,而那感觉旁人学是学不来的。而在博物馆里工作的人,过手的东西虽精却也有局限,更何况所有的馆藏文物已经专家鉴定确认,证伪往往不是博物馆研究人员的第一主业。

以上是文博界鉴定行业的大体脉络,这个行业的生意本性是在血脉基因层面存在的。如今有人提出应该有人为鉴定专家做鉴定,但如果有了鉴定鉴定专家的终极鉴定专家,还需要鉴定专家做什么?! 【详细】

话语权失衡 文物鉴定怎持公心

一旦专家抛弃独立人格,真假不辨的文物鉴定注定接连登台。之于古玩评估等领域,“论资排辈”的潜在规则根深蒂固。这不仅意味着,圈内大腕可以获得更多资源;也代表着,顶端权威垄断最终话语权,可凭一己之力乾坤独断。“金缕玉衣”所以“假货成真”,与德高望重的专家们关系密切——“如果史老说了24亿,会有人说是23吗?不是没法驳,而是没考虑驳。” 【详细】

借我一双慧眼吧! 艺术鉴定黑嘴可免责?

鉴定黑嘴主要分两种,一种是能力不够,另外一种是昧着良心。二者之间,明知是假的东西仍然开具证书显然比前者更易被投资者口诛笔伐。

上述例子中,部分鉴定专家承认鉴定过程不合规矩,甚至没有开柜,只是在玻璃柜子外面走了一圈,但鉴定专家签字显然成为该富豪骗贷的“挡箭牌”。不经鉴定或者虚晃一枪,就出具物值24亿元的评估报告,5位专家之所以这么“爽快”,显然与该富豪支付了几十万元的评估费有关。

不只是把假的说成真的,鉴定黑嘴还可能把真的说成假的。一位业内人士表示,在日前举办的一次鉴宝活动中,某专家将市民的宝贝说得并不值钱,但转而又问该市民是否愿意出手。此外,有藏家请专家鉴定藏品,有些黑嘴会故意低估鉴定物,或将古玩的瑕疵夸大,然后说服卖家低价出让,再高价转手获得高额利润。 【详细】

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

鉴宝专家该不该被追责 免费条款拍得赝品难维权

导致假鉴定泛滥还有一个重要原因,一些艺术品一旦被鉴定为真品或者鉴定的价值较高,就可以参加拍卖,而拍卖公司大多数情况下却不需要为拍品的真假承担责任。这是因为我国拍卖法第61条规定:“拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的的真伪或者品质的,不承担瑕疵担保责任。”这条规定让艺术品投资者即使买到赝品,也很难维权。

这一免责条款,使得那些唯利是图的不法经营者有了可乘之机,可以对一件作品自由发挥,对拍品瑕疵却不承担担保责任。甚至利用瑕疵不担保的免责条款,将赝品利用假拍的形式,反复拍卖,把价格抬上去。一个“假拍”,一个“拍假”,已经成为拍卖市场中两个毒瘤。 【详细】

文物鉴定水有多深?专家不过是鉴宝江湖的小鱼虾

这里所谓的“水”是什么?很简单,就是无往而不至的利益。可不要以为大家都喜欢清可鉴人,那样的话,盘子做不大,大家都没得赚。只有圈里人共同护持着文物收藏这摊子“水”,把它做深、做大,最好汪洋一片,那才好浑水摸鱼。如果一切都清清爽爽、明明白白,则这汪洋一片的江湖,也就不成其江湖了。按照有些论者的说法,为什么国内的博物馆在仪器鉴定文物方面发展缓慢?根源就在于,那些专家学者不愿意放弃他们在专业上的话语权,一旦鉴定都标准化了,还要“眼力”何为?

在文物鉴定这个利益江湖里面,专家的话语权尤为令人瞩目。有时甚至可能是一言九鼎。专家基于学养、经验、见识而表达的意见,表现出的眼力,往往成为这个江湖中的价值尺度。也因此,在一个一切皆有价码的江湖里,这个专家鉴定意见本身,也每每沦为一种可以交易的商品。 【详细】

|

真伪鉴定有多难辨?业内人士:有鉴定证书,一般是赝品

“该案折射出当前艺术品鉴定市场的混乱。”北京华辰拍卖有限公司董事长甘学军说。现在艺术品鉴定证书已经泛滥成灾。一些鉴定机构、鉴定中心为了能够收取费用,一般都鼓励文物、艺术品收藏者、投资人开鉴定证书,通过鉴定证书收取鉴定费。“既然是鉴定,就应该有真品鉴定证书和赝品鉴定证书,但事实上,市面上都是真品鉴定证书。”甘学军说,于是出现只要给鉴定费就开证明的情况。

许多拍卖公司都害怕看到这种证书。“我们过去的经验证明,凡是拥有鉴定证书送来拍卖的艺术品,一般都是赝品。”甘学军说。 【详细】

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

文物鉴定“乱象”背后的管理漏洞

随着收藏热不断升温,鉴定行业还出现了“速成班”。比如,故宫博物院某鉴定专家办了一个培训班,一些藏家报名去听几堂课,拿到“结业证书”后就摇身一变成了“资深鉴定师”,并打着“某某鉴定专家弟子”的幌子招摇撞骗。

“我国尚未建立起统一、规范的文物鉴定资格认证制度,而不少与文博相关的社会机构都能发放鉴定资格证书,这使得挂着各种名头的鉴定师、文物评估顾问大行其道,然后堂而皇之地从鉴宝活动中捞得好处。”该专家表示,鉴定行业鱼目混珠的乱象,与鉴定资格证书发放的低门槛直接相关,“当务之急是尽快建立文物鉴定资格认证制度,并纳入国家执业资格体系,通过统一规范、专项分类的资格考试,组建专业鉴定队伍,杜绝‘伪专家’。”【详细】

赝品形成灰色产业链,拍卖行免责成高端赝品主因

当藏家们发现时,赝品都已经处于流通的市场之间,但其源头却是不折不扣的生产环节。据了解,目前赝品市场渐成气候,从生产、伪证到流通环节,无一不存在巨大的灰色链条。

当赝品生产环节开始批量生产,它们便向全国各地源源不断地供应着这些“货源”。根据记者调查,景德镇的高仿瓷器便在悄然进入国内各个城市,在广州市内一些街道,不时可以看到一些打着“运输不便,低价甩卖”的新瓷店开张,店内陈列着一些瓷瓶、瓷画、茶具等器具。陈列的瓷器价格并不算太贵,茶具的价格在一两百元之间,一些大瓷瓶则达几千元。一位稍懂行的消费者表示,这些一眼就能看出来是粗制滥造的瓷器,“根本谈不上收藏的层次”。

业内人士表示,赝品生产出来以后,往往来需要寻找一个“合法的身份”。部分鉴定专家为了图谋利益,进一步伪证赝品的合法性,这导致藏品市场鱼龙混杂,真假难辨。 【详细】

艺术品鉴定乱象已危及金融安全,怎叫停文物鉴定乱象?

眼下,我国经济正日趋发展,文物投资收藏市场,每年都以惊人的速度在增长。在这样的背景下,缺乏法律依据和管理机构的文物鉴定市场,已经到了非改不可的地步,“买卖真文物违法,买卖假文物不违法,鉴定假文物不违法”的怪象,不能再持续下去。否则,这对于刚刚勃兴的文物投资市场,对于整个文物鉴定以及收藏行业的公信力,都是不可承受的打击。

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

【收藏市场九成是赝品?】

收藏市场没有“打假”的说法,“打眼”一说却根深蒂固。

在古瓷片收藏家白明看来,收藏市场上九成以上都是赝品。在这样的市场上,“打眼”,也就是看走眼被人蒙了的事时有发生就不奇怪了。白明还专门写了本书叫《打眼》,来讲那些玩收藏被蒙的故事。

网民揭艺术品拍卖黑幕 280元赝品起拍价竟达5万

记者近日到北京潘家园旧货市场以280元的价格购得一件名为“金丝铁线”的瓷器,经中国文物学会文物鉴定委员会副会长张宁鉴定,该瓷器为20年以内的仿品。根据网民线索,记者随后来到具有拍卖资质、位于该旧货市场附近的东方御藏国际拍卖(北京)有限公司进行鉴定。

刚进公司大门,总经理兼鉴定师邓明谦就迫不及待地介绍收费标准:“若鉴定文物并出具鉴定证书,1500块;若送拍,可免鉴定费。”记者问“收费标准由谁定”?邓明谦回答:“行规。”

为省去鉴定费,记者尝试送拍。邓明谦戴上专业眼镜、手持强光手电仔细“把玩”这件280元的“废物”:“这可不是‘金丝铁线’,而是‘官窑’,宋代左右,器形靠谱,有品相、有卖相。”“大概能估价多少?”记者问。邓明谦回答:“起拍价怎么也得5万块。”“5万块?”记者不解地问,“真值这个价?”邓明谦煞有介事地说:“其实真假不重要,赝品也能拍出去,有人就想买假货在家摆着玩儿。”【详细】

|

《百虾图》拍出1.2亿 齐白石后人疑是赝品

近日,在坂田手造街拍卖活动上,齐白石群虾图被拍出1.2亿天价的消息备受媒体质疑,并遭齐白石后人怀疑为赝品后,此次拍卖活动的经纪人王军,迅速给本报发来邮件,对相关疑点进行逐条回复和解释。

王军甚至指认,深圳中翰青花拍卖行2009年拍出成交价为448万元的《百虾图》为一张明显的赝品,同时,王军认为齐白石曾孙女齐驸所见网上图片,乃是2009年深圳中翰青花拍卖行拍卖的《百虾图》作品。

“如果齐驸能看到齐白石《群龙入海图(百虾图)》的原作,一定会激动得3天3夜睡不着觉。”王军在邮件中如是表述。

而对于为何在5月6日通稿能够准确预报拍卖价格的问题,王军在邮件中表示,在齐白石《群龙入海图(百虾图)》即将进入拍卖流程之前,已经有多位实力买家委托出价到1.2亿人民币想竞买本件作品,所以,在5月6日的新闻发布中提及;在拍卖当天该价位正好被88号买家换手时举到,下一手需要加价到1.25亿元才可能竞买成功,最后无人再加价,拍卖师落锤到这位买家。【详细】

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

|

卖的不是艺术品是价格 4亿齐白石疑是赝品

艺术市场评论家牟建平:以4.225亿元成交的齐白石《松柏高立图》是一件赝品,我在拍卖结束第二天接受电视采访时就已指出,从笔墨、题诗、书法,特别是构图等方面,都与齐白石作品出入很大,我对这件拍品的真伪是持怀疑态度的。现在更应该静下心来想一想,眼下为什么拍场如此狂热地追逐齐白石画作?我认为这都是“投机”惹的祸。许多投机性资本涌入拍卖市场,想在这个市场中分一杯羹,让手中的资金保值增值,但他们并不具备基本的收藏常识和鉴别眼光,大批的赝品被这些新入场的投资新人接了盘,也就不足为奇了。

伴随着近年拍场上齐白石作品的行情上涨迅猛,引发了新一波造假高潮。翻开雅昌艺术网“艺搜”一下齐白石,仅2011年春拍就上拍了足有上千件之多!这不是荒唐可笑吗?实事求是地讲,我在今年春拍预展现场看到的齐白石真迹屈指可数,不过一二十件。 【详细】

|

杭州壶王疑为赝品 馆方称只是一家之言将再鉴定

21日13:00,杭州南宋官窑博物馆就央视新闻频道专题片《壶王真相调查》中,故宫博物院陶瓷专家杨静荣公开质疑杭州南宋官窑博物馆“镇馆”“壶王”长沙窑大执壶为赝品的报道,召开了情况说明会。杭州市南宋官窑博物馆现任馆长邓禾颖、原馆长张振常、书记韩健明,杭州历史博物馆馆长、原南宋官窑博物馆副馆长吴晓力等出席了会议。

杭州南宋官窑博物馆邓禾颖馆长在情况说明会上称,该馆2005年包括“壶王”在内的这批六百余件文物征集工作,程序是规范的,操作是严谨的;针对目前媒体报道有专家质疑部分文物的真伪,这只是业内专家的一家之言;本着对社会公众和文博事业负责的态度,针对专家提出的质疑,将高度重视,报请上级文物主管部门对这批征集文物再次进行鉴定。 【详细】

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)

|

林风眠何以没有大行情?赝品多到难以统计

于艺术、于人性、于思想,林风眠都不输他人。可是,到了这两年,齐白石、徐悲鸿、张大千、李可染作品过亿元了,傅抱石、潘天寿、石鲁作品近亿元了,连他的学生赵无极、朱德群、吴冠中的作品也是成百上千万元地交易着……而他,还在百万元的价位里徘徊。

林风眠的作品模仿不易,可是,还真有人不信这个邪。他们中有人曾经登门拜访过林风眠,有人曾经与林风眠过从甚密,有人曾经买过林风眠的作品,有人曾经讨教于林风眠,甚至有林风眠曾经亲炙的学生、曾经倚重的友人,他们手中有林风眠与之来往的信件,能讲出若干林风眠的生活与创作的故事。他们以林风眠友人、学生、亲戚的名义,提供了几件作品,人们如获至宝。接着,他们又推出十来件林风眠的作品,又被人们一抢而空。可是,当他们似乎是取之不尽地推出几十件、上百件林风眠的作品时,让人目瞪口呆,大吐苦水。这些年,无论是香港、台湾、北京、上海,还是加拿大、美国;无论是高等院校组织的纪念展览,还是美术机构主办的学术活动,或是民间机构与学术策展人搞的专题展览,都有大量的林风眠作品被人质疑证伪。拍卖会上的林风眠赝品多到什么程度目前没有统计数据,反正没有几件作品让人放心地为之一搏。

齐白石等人的作品所以过亿,傅抱石等人的作品所以常涨,赵无极等人的作品所以后来居上,就在于他们的重要作品都有重要的出版物作证,都侧身于许多的学术活动与纪念展览中,是所谓“大开门”、“铁板钉钉”的作品,都有明晰的传承线索。于是,人们的决心可以下了又下,机构的资金可以投了又投,那些“有书为证”的作品这些年价格因此不断飙升。在当今的中国文物与艺术品市场上,最大的风险不是买了贵的,而是买了假的。假的瓷器可以拿回家使用,假的青铜器可以回炉冶炼,假的古代佛像不妨碍今天的礼拜,假的书画可是卖破烂也换不回来几分钱。 【详细】

更多精彩内容,请点击进入文化产业频道>>>>>

(责任编辑:王婉莹)