天宫一号发射升空

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-30 08:20 来源: 中华人民共和国工业和信息化部

|

|

|

|

|

|

我国瞄准基于空间站需要的下一代载人航天技术

天宫一号飞上太空 中国迈向空间站时代

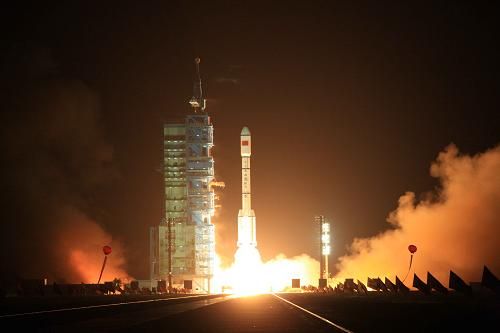

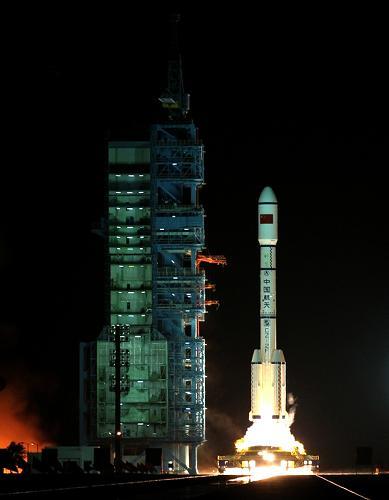

新华社甘肃酒泉9月29日电(记者徐壮志、孙彦新、李惠子)随着天宫一号于29日21时16分发射升空,中国向空间站时代迈出了坚实的一步。

这是长征系列运载火箭的第147次飞行,也是中国载人航天工程实施以来的第8次发射。

秋夜的酒泉卫星发射场上星光闪耀,全新改进的长征二号FT1火箭点火升空,明亮的尾焰映红了大漠长空。

中国载人航天工程总指挥常万全宣布发射成功。

从1999年第一艘飞船飞上太空到这次天宫一号发射,12年间,中国的载人航天工程以坚实的步伐迈向建造空间站这一19年前启动载人航天工程时便确定的目标。

距发射架1.5公里的厂房里,神舟八号与长征二号F火箭已在测试。11月初,神舟八号将在同一发射架上升空,在太空中与天宫一号交会对接——这将使中国成为世界上第三个掌握空间交会对接技术的国家。

28日下午举行的新闻发布会上,中国载人航天工程新闻发言人武平说,2012年底前,中国还将陆续发射神舟九号、十号飞船与天宫一号交会对接。

全长10.4米的天宫一号由实验舱和资源舱构成,舱体最大直径3.35米,比神舟飞船大了不少。

“如果说飞船是‘蜗居’,天宫一号则达到了‘小康’水平。”空间实验室系统副总设计师白明生说,实验舱有效活动空间约15立方米,可满足2至3名航天员在舱内工作和生活需要。

“天宫一号是按载人状态升空的。”白明生说,“神八不上人,但最晚到神舟十号,将试验有人的交会对接。”

与美、俄最初采用两艘飞船开展交会对接试验不同,中国全新研制了天宫一号作为交会对接的目标飞行器。“它的在轨寿命为两年,期间可以与飞船多次交会对接。”中国载人航天工程总设计师周建平说,“这可以减少发射次数,更经济。”

周建平说,天宫一号按中国后续的空间实验室要求设计,因此,它还肩负着验证空间站部分关键技术的使命。

“航天员已在为登天宫做准备。”航天员系统副总设计师王宪民说,再生式环境控制和生命保障技术等空间站关键技术也将在天宫一号上试验验证。

中国将在2016年前研制并发射空间实验室。2020年前后建造空间站。

空间应用系统副总设计师张善从说,天宫一号上安排有实验项目。后续的神舟八号上,中德将首次联合开展空间生命科学实验。

“我们要建一个开放的国家级空间实验平台。”周建平说,过去,中国曾为世界贡献四大发明。未来,在开发太空造福人类方面,我们期望能做出更多的贡献。

中国人“登太空”而“小天下”

新华社甘肃酒泉9月29日电(新华社记者)孔子第76代孙孔令绍十分关注29日晚间发射的天宫一号目标飞行器。他的祖先认为“登泰山而小天下”,而这位58岁的山东曲阜市民认为,有望10年内建成的我国空间站将成为“小天下”的新制高点。

住在孔子老家的孔令绍关注的这座小型“空间实验室”将于在轨的两年内,与神舟八号、九号、十号飞船进行交会对接试验,这将为我国2020年左右建立空间站奠定重要的技术基础。

“从天上可以更好地看地球,不离开地球,你就没有办法看地球。”载人航天工程空间应用系统副总设计师张善从说。

“离开地球也可以更好地看天,因为平常从地球上看天都有阴霾,有云,空气污染后更是浑浊不清。到了太空后,没有大气了,看到的天就非常清澈,会看得更高、更远。”他说,“在失重环境下,还可以重新认识这个世界。所以我们要上天。”

人类的好奇心和想象力是探索太空的重要动力。古代,中华民族就对太空充满好奇,想象出许多“飞天”神话,如女娲补天、夸父追日、嫦娥奔月、牛郎织女等。而中国的天文学,自古就十分发达。

中国明代官员万户坐在捆绑着火箭的椅子上,进行飞天试验,充满献身精神,被全球公认为人类飞天第一人。为了纪念他,月球上有一座环形山被国际天文学联合会命名为“万户山”。

不过,近代以来,宇宙探索的突破多发生在西方。从伽利略到哈勃,从牛顿到爱因斯坦,人类不断对时空取得新认识。上世纪五六十年代,人造卫星、载人飞船相继上天,登月飞行成功,人类进入宇航时代。中国开始奋起直追。

天宫一号借天宫的神话想象,再度寄托了中国人对未知世界的向往。而中国于2007年和2010年分别发射的两颗探月卫星也以神话人物“嫦娥”命名,承接历史,走向未来。

探索太空具有重大科学价值和经济价值,天宫一号正是进行科学实验的理想场所。在太空,可以利用微重力环境开展空间晶体生长研究,进行砷化镓、碲镉汞等半导体晶体和非线性光学晶体的生长实验;利用空间微重力环境还获得了高质量的蛋白质晶体,掌握了有应用前景的空间生物制药技术和方法;太空育种方面,对于农业进步,价值重大。

更重要的是,太空探索改变了许多人对天的畏惧和迷信,更激励了人类勇于探索未知事物的精神。从哲学层面的宇宙观来分析,对茫茫宇宙的探索,今天的航天活动尚只是“婴儿起步”。冲出地球后进入太阳系甚至银河系,如提出通讯卫星设想的已故英国作家阿瑟·克拉克所说,人类探索太空的最重要意义,在于开阔自己的视野和心扉。

中国科学院紫金山天文台研究员王思潮表示,人类在思考,庞大的银河系里,2000亿个太阳的兄弟姐妹——恒星,只有太阳这颗普通的恒星旁边有人类居住的行星环绕吗?如果确有别的行星体存在生命乃至外星人,它们又是什么样子?如果我们能和高科技外星人建立友好联系,人类文明世界将会发生怎样翻天覆地的变化?

几千年来习惯面朝黄土背朝天的中国人,一旦重新抬头仰望星空,视野将被无限延伸。

中国古代天人合一的思想,倡导人和自然和谐发展,按客观规律做事,而不是去征服太空,称霸宇宙。今天中国的载人航天工程正体现和发展着这一思想。

许多人认为,作为中华文明的支柱与基础之一,孔子思想中的“仁”“礼”和“中庸”观念,也使得中国发展空间技术有着自己的路径。中国人正在和平开发太空资源,加入到人类探索与发现的伟大事业中。(参与采写记者李惠子、蔡玉高、赵薇、刘宝森、李建敏)

天宫一号需经四大阶段迎接交会对接

新华社北京9月29日电(记者白瑞雪、田兆运)在与神舟八号“会面”之前,天宫一号要在茫茫太空中独自走过什么样的长路?测控通信系统副总指挥、北京航天飞行控制中心主任陈宏敏29日说,神舟八号发射之前,天宫一号要经历四个关键阶段。

一是发射入轨段。火箭成功发射后,天宫一号进入近地点约200公里、远地点约350公里的初始轨道。北京飞控中心通过远望三号航天测量船进行跟踪,控制天宫一号建立稳定的飞行姿态、展开太阳能帆板。

二是变轨控制段。根据飞控计划,当天宫一号飞行至第四圈和第十三圈时,北京飞控中心对其实施变轨,使天宫一号由椭圆形轨道进入近圆形轨道。

三是在轨测试段。北京飞控中心将对天宫一号的对接机构等分系统进行测试,确保满足交会对接要求。这一阶段预计持续7至10天。

四是交会对接准备段。在神舟八号发射之前20天,北京飞控中心将通过3至4次轨道控制,对天宫一号进行轨道相位调整,使其进入预定的交会对接轨道,等待神舟八号到来。

第二代飞控软件首次应用于交会对接任务

新华社北京9月29日电(记者李宣良、田兆运)中国载人航天工程测控通信系统副总指挥、北京航天飞行控制中心主任陈宏敏29日说,为了确保交会对接任务的万无一失,测控通信系统的软件硬件进行了全面更新,并首次使用第二代飞控软件。

陈宏敏在当天举行的媒体见面会上表示,这次交会对接任务,重点在飞控,难点在飞控,关键环节也在飞控。任务期间将进行多次轨道控制,超过了从神舟一号到神舟七号飞行任务轨道控制次数的总和。技术状态复杂、风险难度大、控制精度要求高,是交会对接任务飞控的三个显著特点。

为了确保任务的完成,北京航天飞行控制中心自2008年神舟七号任务之后,就开始进行周密的准备。制订了完善的飞行控制方案,涵盖了正常和异常状态下的多种测控预案,完成了飞控任务的系统建设,进行了多次联试、检查,对计算机系统、显示系统、指控大厅、地面与天宫一号之间的通信设备,全面进行了更新。

“从神舟一号到神舟七号任务,使用的都是第一代飞控软件,这次任务中首次使用第二代飞控软件。”陈宏敏说,“第二代飞控软件经过了严格的测试和考核,目前运行稳定。”

从神舟七号到天宫一号,北京航天飞行控制中心的参试人员也发生了变化。“目前,核心岗位人员平均年龄只有32.4岁,许多人是第一次担任关键岗位。”陈宏敏说,所有人员都经过严格的岗位训练考核。

“目前,飞控中心所有人员精神饱满,所有设备稳定可靠。”陈宏敏说,“对圆满完成这次任务,我们充满信心。”

天宫一号对接机构研制16年成功申报20多项专利

新华社上海9月29日电(记者张建松)对接技术是我国载人航天活动必须掌握的一项关键技术。记者从上海航天技术研究院获悉,天宫一号对接机构的研制之路长达16年之久,目前已成功申报20多项专利。

据悉,在天宫一号目标飞行器任务中,上海航天技术研究院承担了资源舱结构与总装、电源分系统、对接机构分系统、测控与通信分系统配套单机、总体电路分系统资源舱电缆网的研制任务。

我国是除俄罗斯之外的第二个生产对接机构的国家。天宫一号的对接机构共有118个传感器进行测量,5个控制器接发指令,上千个齿轮轴承进行力和运动的传递,通过14个电机和电磁拖动机构进行动作,数以万计的零件和紧固件组成复杂的、机电一体化的周边式对接机构,中间留有直径800毫米的人孔通道。这种活动部件多、传动链长、精度要求高的产品,必须有系统集成的工程化设计才能完成,目前已成功申报了20多项专利。

据介绍,我国从载人航天工程之初,就同步开展了交会对接技术的论证工作。上海航天技术研究院805所研制队伍从1995年就开始着手对接技术原理研究、仿真探索,1999年制造出了第一台1:1的原理样机,2000年开始10项部件级关键技术攻关,2002年研制面向工程应用的对接机构攻关样机和4项大型系统级地面模拟试验设备,2005年对接机构分系统正式立项,2009年12月完成初样研制转入正样工作,2010年11月完成正样产品研制交付,2011年到基地靶场成功进行试验。整个研制之路长达16年之久。

为再现天上的对接过程,航天设计人员从工程一开始还策划建立了一套完整的对接模拟实验系统,实现了在高低温、真空、失重等空间环境条件下的捕获、缓冲和分离过程。尤其是对接缓冲试验台,采用了世界首创的气浮装置,可以完成捕获缓冲和连接分离试验;热真空试验台,可以模拟再现对接机构天上工作的全过程。数千次的模拟试验表明,该试验系统的真实性、精确性与重复性已达到世界领先水平。

天宫一号的“心脏”电源分系统首次采用多项创新技术

新华社上海9月29日电(记者张建松)电源分系统被誉为航天飞行器的“心脏”,担负着向运行平台、生命保障系统以及众多的应用系统设备供电的重要任务。记者从承担天宫一号电源分系统的研制单位--上海航天技术研究院获悉,天宫一号的电源分系统首次采用了多项创新技术。

专家介绍,天宫一号首次采用了我国完全自主研制的“100V低轨高压电源系统”。为保障电源系统的可靠运行,针对低轨道运行环境特点,上海航天技术研究院811所开展了低轨等离子体环境分析,通过对薄弱环节采取专项措施,攻克了高低压电源隔离与防护技术、高压开关分流技术、高压器件及组件的空间环境试验验证技术等难关,在天宫一号电源分系统采用了100V高压母线体制。这种方案,到目前为止还没有在低轨运行的经验可借鉴。这一技术今后还可望推动我国大功率耐高压器件的国产化。

天宫一号首次应用了两块“高压半刚性太阳电池翼”。由于在空间站低轨环境,我国以前高轨卫星使用的全刚性电池板不能适用,上海航天技术研究院课题组专门设计了全新的高压半刚性太阳电池翼,通过“基板网格面板成型工艺”的反复试验和改进,确定了碳纤维框架加玻璃纤维网格的半刚性结构形式,这是我国航天器电源分系统的首次应用。

天宫一号还首次应用了拥有我国自主知识产权的“低轨长寿命高充放电倍率氢镍电池组”。2005年以来,上海航天技术研究院展开攻关,成功研制出了温度场满足热设计要求的氢镍单体电池,此后通过10000次压力应变片的疲劳试验,确定了压力充电控制方案,经过多轮工艺攻关后,终于生产出能满足使用要求的氧化锆隔膜,并形成生产国产化。最终使整个电源分系统重量减轻40%,一年充放电可达5500次,充放电效能高达70%。

中国载人空间站将向社会征集实验项目

新华社甘肃酒泉9月29日电(记者赵薇、李惠子)中国载人航天工程空间应用系统副总设计师张善从29日在接受新华社记者采访时表示,近期将向全国征集载人空间站应用项目建议,各方人士都有机会参与未来中国载人空间站实验。

到2020年前后,我国将在太空建造长期有人照料的有人空间站。张善从说,在空间站上开展大量科学实验,是建设空间站的终极目标。

“未来在空间站上进行的科学实验,将比现在有几十倍甚至上百倍的增加。无论是实验数量,还是实验可用的资源,都将有大幅度提升。”

张善从表示,目前已对空间站建成后将要开展的科学实验进行了规划,主要有空间地球科学与应用、空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力基础物理、微重力流体物理与燃烧科学、空间物理与空间环境、空间天文和空间应用新技术等八个领域的应用任务。

据悉,中国载人航天工程办公室近期将发布《载人空间站工程应用任务指南》,向全国征集项目建议。“各科研单位、企业、高校和社会各界人士,都将有机会以不同的形式参与到中国载人空间站的实验中来。”

据张善从介绍,目前天宫一号上安排的科学实验项目是全生命周期的,贯穿天宫一号运行的两年寿命。对于是否会在与之对接的飞船上搭载新的科学实验项目,目前存在这种可能,但要根据交会对接任务目标实现的情况来规划。“首先要实现有人状态下的交会对接,这个问题解决后,再考虑是否补充一些科学实验项目。”张善从说。

天宫一号飞上太空 中国迈向空间站时代

新华社甘肃酒泉9月29日电(记者徐壮志、孙彦新、李惠子)随着天宫一号于29日21时16分发射升空,中国向空间站时代迈出了坚实的一步。

这是长征系列运载火箭的第147次飞行,也是中国载人航天工程实施以来的第8次发射。

秋夜的酒泉卫星发射场上星光闪耀,全新改进的长征二号FT1火箭点火升空,明亮的尾焰映红了大漠长空。

中国载人航天工程总指挥常万全宣布发射成功。

从1999年第一艘飞船飞上太空到这次天宫一号发射,12年间,中国的载人航天工程以坚实的步伐迈向建造空间站这一19年前启动载人航天工程时便确定的目标。

距发射架1.5公里的厂房里,神舟八号与长征二号F火箭已在测试。11月初,神舟八号将在同一发射架上升空,在太空中与天宫一号交会对接——这将使中国成为世界上第三个掌握空间交会对接技术的国家。

28日下午举行的新闻发布会上,中国载人航天工程新闻发言人武平说,2012年底前,中国还将陆续发射神舟九号、十号飞船与天宫一号交会对接。

全长10.4米的天宫一号由实验舱和资源舱构成,舱体最大直径3.35米,比神舟飞船大了不少。

“如果说飞船是‘蜗居’,天宫一号则达到了‘小康’水平。”空间实验室系统副总设计师白明生说,实验舱有效活动空间约15立方米,可满足2至3名航天员在舱内工作和生活需要。

“天宫一号是按载人状态升空的。”白明生说,“神八不上人,但最晚到神舟十号,将试验有人的交会对接。”

与美、俄最初采用两艘飞船开展交会对接试验不同,中国全新研制了天宫一号作为交会对接的目标飞行器。“它的在轨寿命为两年,期间可以与飞船多次交会对接。”中国载人航天工程总设计师周建平说,“这可以减少发射次数,更经济。”

周建平说,天宫一号按中国后续的空间实验室要求设计,因此,它还肩负着验证空间站部分关键技术的使命。

“航天员已在为登天宫做准备。”航天员系统副总设计师王宪民说,再生式环境控制和生命保障技术等空间站关键技术也将在天宫一号上试验验证。

中国将在2016年前研制并发射空间实验室。2020年前后建造空间站。

空间应用系统副总设计师张善从说,天宫一号上安排有实验项目。后续的神舟八号上,中德将首次联合开展空间生命科学实验。

“我们要建一个开放的国家级空间实验平台。”周建平说,过去,中国曾为世界贡献四大发明。未来,在开发太空造福人类方面,我们期望能做出更多的贡献。

天宫一号自述:我在太空等你

新华社甘肃酒泉9月29日电(新华社记者赵薇)我是天宫一号,我从茫茫大漠而来,向浩瀚苍穹而去!

2011年9月29日,这个美丽的秋夜——我来了,带着一个古老民族千年不息的飞天梦想,来了。

这梦想,几乎与她沧桑的历史一样久远:从“嫦娥奔月”的美丽传说,到“飞天壁画”上的婀娜身影;从战国时期屈原面向长空的“天问”,到明代万户乘坐绑在一起的火箭开始人类飞向空中的首次尝试……

仰望长空,勇敢而浪漫的中华民族,从未停止对太空的幻想和思考。

万户最终没能摆脱地球的引力,陨落在苍茫大地上。而飞天之梦,却始终未从这个民族的梦想中消失。2003年10月,弱水之滨那个胡杨如金的季节,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船远叩太空,中华民族千年梦想一朝得圆。

2008年,又是金秋之际,航天员翟志刚在太空中打开神舟飞船的舱门,漫步太空,第一次在太空中留下中国人的足迹。

从1992年启动载人航天工程发展战略到2008年翟志刚漫步太空,中华民族在16年间完成了3次载人航天飞行,并走到了尝试空间交会对接的今天。

此刻,伴随着愈加宏伟的民族抱负与科技理想,这梦想将如血液般支撑起我两年的太空生命。

我来了,我将新中国半个多世纪的航天路延伸至天际。

等待远征的日子里,我曾静默矗立在发射塔架上与他们——长眠在东风陵园的600多位英灵——深情守望。

从聂帅到普通士兵,这些为共和国的航天事业奉献了青春、热血和生命的航天人,在无边秋色中为我讲述新中国的艰难问天之旅:

从1958年毛泽东发出“我们也要搞人造卫星”的豪情召唤,到1970年第一颗人造地球卫星上天;从神舟一号飞船横空出世,到神舟五号第一次将中国人送入太空,再到神舟七号实现中国人漫步天际的梦想,中华民族的飞天之路艰辛而壮烈。

经历过一穷二白的困窘,品尝过梦想被尘封的苦涩,他们告诉我,正是曾经的挫败与苦痛,酿出了今日的深深喜悦。

从神舟到天宫,中国航天人的步伐越走越快,越走越稳。回首过往征程,中国载人航天工程三步走的发展战略,已然行程过半。

而我,将在浩瀚长空与英魂天地相望:航天人永生,航天精神不朽!

我来了,带来中华民族和平利用太空的希冀。

善良又多情的中华民族,赋予我这样一个浪漫的名字:天宫。这是炎黄子孙关于天阙最美好的想象:静谧、安宁、和谐、美如天境。

如天般宽阔无边的,还有中国人的气度和胸襟。

中国领导人曾多次表示:中国和平利用太空的坚定意志,永远不会动摇。

或者,佩在我胸中,象征着和睦、团圆、平安的中国结,更能表达中华民族的美好愿景:和平利用太空,共享人类的共同财富。

中国曾经为世界贡献四大发明。在人类探索太空的事业中,中华民族理当有自己独特的贡献。中国航天技术进一步发展,获益的,必将是全世界。

今夜,带着古老的梦想、先辈的期待、人类共同的热望,我飞离地球。没有阴霾乌云遮挡,天空更加清澈透亮;从350公里的高处回望:蓝色地球展现出别样的美。

展开羽翼,平复情绪,巡轨而游……我将在浩淼太空等你——神舟八号。

我等待,等待着这深情一“吻”。

这一“吻”,凝聚着成千上万航天人的智慧和心力。茫茫太空中,高速运行的我将与同样飞驰而来的你亲密相会,浪漫相“吻”。千万里,你逐我而来,这一“吻”,须要严丝合缝、不差毫厘。

我紧张,也淡定——我的身后,有无数中国航天人伸出双臂稳稳托举。

这一“吻”,拉开了中华民族太空探索的新阶段。我们的成功交会对接,意味着中国将成为继美、俄之后,世界上第三个完整掌握交会对接技术的国家。对这一技术的突破和掌握,将为未来组装大型空间站,乃至实现载人登月奠定重要基石。

何其荣幸,我们的这一“吻”,将把中国人的航天事业推至一个崭新的高度!

如此浪漫,又如此沉重;如此甜蜜,又如此短暂——

我们并肩运行10余天后,你将返回地面,与我相别。而我的等待,还将继续。

我等待,等待中华民族下一次探索太空的腾飞。

神舟九号、十号将追随你的脚步与我相会,他们或许还会带来我期待的朋友——勇敢的中国航天员。

我等待,等待科学的梦想照进现实。

如果我所担负的科学试验获得成功并得到应用,人类的生活将有怎样不同?

我所熟悉的科学家曾告诉我:太空将改变人类的生活。

仅一个我随身携带的高光谱成像仪,就可以让国家的资源得到更好的勘探和利用,人们关心的食品安全问题也将得到更好的解决。

当然,如同你所知道的,太空探索伴随着巨大的风险,失败和挫折是我们随时要面对的伴侣。然而,这正是科学探索的魅力所在。我期待,空间科学的和煦阳光,终有一日洒满人类生活的每一个角落。

我等待,等待中国梦圆太空。

8.5吨,两舱相伴——与已有的空间站相比,我还是浩淼太空中来访的一个“小个子”。与中国稳步发展、跨越前进的航天之路相比,我只是中华民族太空探索之路上的一小步。

而这一步,又是如此意义非凡——

你我所实现的交会对接,将为中国2020年左右建立空间站奠定技术基础。建立长期有人照料的空间站,是中国载人航天三步走发展战略的最终目的。

是的,那一刻,我早已退出中国的追天之旅,然而苍茫宇宙,将留下我奋力燃烧生命的绚烂痕迹。

苍穹为证,繁星为证。

神舟,神州——

为了那一刻的来临——我,在太空等你。