国有文艺院团经费自给仅三成 改革一定期限内财政经费继续拨付耿雁冰;云 军

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-12 09:12 来源: 21世纪经济报道

|

本报记者 耿雁冰

实习记者 云军 北京报道

“人员安置和财政保障是改制中最困难的。”10月11日,甘肃省文化厅人事处处长张万儒告诉记者,从9月份开始,他每个月都要将本省国有文艺院团改革进展情况上报文化部。

日前,甘肃省由省属歌舞剧院、话剧院、秦剧团、京剧团、杂技团有限责任公司、曲艺团、演出公司(含黄河剧院)、甘肃省舞台美术工厂共8个单位,组建甘肃演艺集团有限责任公司,成为省属文化企业。

由于体制原因,这些习惯了财政庇护的文艺单位,在此轮改革后必须自寻出路在市场上生存。

据文化部财务司统计,作为衡量院团自身造血能力的重要指标,2010年全国文化部门2421个执行事业会计制度的艺术表演团体,经费自给率为31.9%,比去年增长1.9个百分点。

今年7月22日,中共中央政治局召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议,将研究深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣问题。

经费继续拨付

“转成演艺集团以后,全部院团转为公司形式的企业体制,按照企业体制运作,这是体制改革的方向。”张万儒告诉记者。

据张万儒介绍,前期他们在各地曾做过调研,这项工作推动难度主要在于人员安置政策,以前按照事业单位编制招进来的,现在“转企”之后,人们思想上一时转不过来,和事业单位的待遇相比,对以后的待遇有所担忧。

今年8月,甘肃专题研究省直国有文艺院团改革工作会议上通过决议,由省财政厅以转企改制前一年财政预算安排为基数,拨付转企改制后的院团(公司)事业费和专项经费。同时演出补贴要在原有补贴标准的基础上给予适当增加。

而据《中共中央宣传部、文化部关于加快国有文艺院团体制改革的通知》规定,国有文艺院团转制前由各级财政安排的正常事业经费,允许转制后在一定期限内继续拨付。

“就是说原来政府的投入基本上保持不变,不过这个不变的时间长短现在还不好说。” 张万儒表示。

在今年召开的全国文化体制改革工作会议上,文化部部长蔡武表示,“积极推动国有文艺院团体制改革不断深入,确保在2012年上半年之前全面完成改革任务。”

蔡武所说的改革任务,就是文艺院团要在明年年底完成企业工商注册登记,核销事业编制,注销事业单位法人,同职工签订劳动合同,按照企业办法参加社会保险。

据中央文化体制改革工作领导小组确定,只有国家京剧院、中国国家话剧院、中国歌剧舞剧院、中国交响乐团、中国儿童艺术剧院、中央歌剧院、中央芭蕾舞团、中央民族乐团等7个文化部直属院团,以及地方131家文艺院团保留事业单位性质,其他国有文艺院团都要转制为企业。

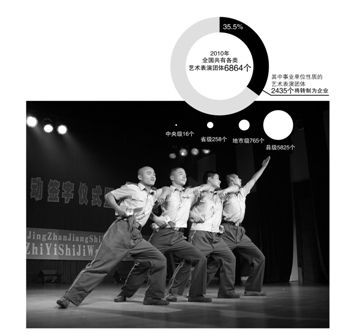

据文化部统计,2010年,全国共有各类艺术表演团体6864个,中央级16个,省级258个,地市级765个,县级5825个。其中事业单位性质的艺术表演团体2435个,占35.5%。这就意味着,全国两千多家事业单位性质的艺术院团,将转制为企业。

按照改革进展安排,今年下半年,中宣部、文化部将联合开展对地方国有文艺院团体制改革工作的督查。2012年上半年,将对各地国有文艺院团体制改革工作进行验收。

早改早受益

文化部计划财务司对我国近几年文化投入情况分析认为,我国文化投入比重小,文化事业费占国家财政总支出的比重,近年来一直在0.4%以下,而且不断回落。2010年,文化事业费占财政支出的0.36%,是改革开放以来的新低。

另据财政部的统计,2010年我国文化经费525亿元,也只占全国财政支出的0.59%,比重比2009年回落0.03个百分点,比2007年回落0.07个百分点,是近几年最低。

业内人士认为,从全国艺术表演团体发展情况来看,经济发达的中东部地区,艺术表演团体总量,特别是非文化部门管理的院团较为集中,演出场次、演出收入情况等各项指标均居前列,而作为经济欠发达的西部地区,艺术演出市场还相对薄弱,急需国家进一步加大扶持。

根据本轮国有文艺院团改革要求,文艺院团转制前支配或使用的国有资产,转制后作为其国家资本注入,工商登记注册时货币出资达不到标准的,财政部门或国有文化资产管理机构应予补足。

除了资产总量规模较小外,我国国有院团中经营状况较好和能够正常运转的不多,大部分特别是县级院团生存状况十分困难。

据文化部计划财务司统计,2004年全国文化系统院团亏空达118万元。院团经费自给率由历史最高的68%,一路下滑到不足30%的局面,2004年更是创出了28.7%的历史新低。

在社科院文化研究中心副主任张晓明看来,这轮文化体制改革,主要是培育市场主体。经营性文化单位转制之后,关键是要把市场的存量做活,通过市场化机制盘活国有文化企业的存量资源。

文化部负责人在接受采访时明确表示,支持国有文艺院团转企改制的各项政策,确保“早改早受益、谁改谁受益”,包括增加财政资金投入,同时将加大对国有演艺企业的发展扶持力度,确保“谁改谁发展,谁改谁壮大”。包括建立政府采购制度,明确采购标准,同等条件下优先考虑转制院团。

“文化企业做大做强,不光涉及转企改制,还涉及管理体制的突破,要打破条块分割,推动文化资源在市场上自由流动。”张晓明表示。