走转改:河南省原阳县韩董庄乡——繁荣 和谐 发展

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-12 11:24 来源: 中国经济网

10月1日

初印象--河南省原阳县韩董庄乡

|

建设中的韩董庄乡“锦家和谐苑社区”(中国经济网张祎鑫/摄)

|

晒粮景象(中国经济网张祎鑫/摄)

中国经济网北京10月12日讯(记者张祎鑫)在祖国第62个生日来临之际,走基层记者来到位于黄河北岸的一个滩区乡--河南省原阳县韩董庄乡。这里南临黄河,北枕大堤,与省会郑州隔河相望,全乡区域面积58平方公里,耕地面积33775亩,40个基层党支部,28个行政村,人口30638人。

“现在农村生活怎么样啊,大叔!”记者问。

“现在生活可好了,不比城市的差。吃的‘四菜一汤’。住的楼房,马上也要搬到社区了。还有很多城里人来我们这里,吃饭、玩耍、开厂、种地呢!”大叔自豪的说。

“大哥,现在农忙季节应该很累吧!”记者与一位从地里回来的老乡聊天说。

“不累,以前收秋都是靠人工,一个一个玉米棒子掰下来的。现在都机械化了,机器从地里过去,玉米自动就收到袋子里,秸秆还填当做肥料。”这位农民大哥高兴地回答说。

......

到达时是已接近黄昏,但是记者还是难掩内心对基层,对“希望田野”的向往。安排好住宿,记者走出旅社与周边的几位老乡拉家常,记者了解到了韩董庄乡的大致情况。一位老乡还特意邀请记者到家里尝尝农家饭。

晚上回到旅社,记者从网上看到这样一段形容韩董庄乡的语言“从昔日的面朝黄土背朝天,到今日的吟诗作画北窗里,奔腾宽广的黄河水不仅养育了一方儿女,还荡涤着滩区农民的心灵。韩董庄乡,在黄河文化的熏陶下,民风淳朴,农民生活安逸富足,成为远近闻名的文化之乡。”这愈发激起记者去领略该地美丽的风景和感受淳朴民风的愿望。

中国经济网记者将在接下来的几天内深入田间地头,与村民们拉家常,深入采访该地农民的生活状况、农业生产、科技发展,并对该乡的日常文化生活精神风貌等方面的情况进行深入采访。

10月2号

农村娃走到联合国--人物篇

穷人的孩子早当家,小村里也能出大人才。

“很朴素的一个人,没有一点儿架子。”在村民眼里,做了“大官儿”,身上仍散发着黄河泥土的气息。

村民羡慕又称赞的这名联合国“官员”,就是杨厂村里走出的李清修。他清华大学毕业后,留在了北京,任卫生部外事司的副处长。同时作为外语翻译人员,李清修还被长期派驻联合国,代表中国在世界卫生组织工作。

“很朴素的一个人,没有一点儿架子。”在村民眼里,做了“大官儿”,纵横世界的李清修身上仍散发着黄河泥土的气息。

村民刘文富说,李清修隔一段时间都会从北京会老家一趟,下了车,见到了老少爷们儿,都很热情地上前打个招呼、唠唠家常。

最让村民屡屡提及的是,1996年,浑浊的洪水从黄河里咆哮出来,漫溢到整个黄河滩,不少房屋倒塌了,大面积的庄稼淹了,全县7个乡镇遭受此劫。杨厂村自然也躲不过,村民的生活大受影响。

但,教育是百年大计,孩子不能耽误。杨厂村人在“村两委”班子的领导下,抢救生产、生活的同时,毅然在村里建了一座学校。远在他乡的李清修听说后,从工资里拿出了1000元。

此外,作为学者的李清修成就也令人称佩。查询有关资料发现,李清修充分利用翻译加医疗的专业优势,为国人翻译了大量医学著作。

(责任编辑:尹彦宏)

10月3号

闻鸡起舞--农业发展篇

|

韩董庄乡杨厂村奶牛小区一角(中国经济网张祎鑫/摄)

|

玉米棒子挂满小院(中国经济网张祎鑫/摄)

秋天初晨的阳光伴着丝丝的凉意,却给整个村庄带来充满生机和希望的一天。6时,一辆汽车的引擎声划破寂静,随后突突声渐行渐远。这是旅社隔壁老王开车去地里耕作的声音。目前,当地农村秋收已经基本结束,正在进行腾茬整地和麦播的工作。

上午,记者来到田间地头,看到老乡们在掰玉米、收花生,有的在犁地准备麦播。

“今年收成怎么样啊?”记者问到。

“中,今年收成可好了!”老乡张大叔难掩自己丰收的喜悦。

记者来到一块花生地旁,看到老乡们正在收花生。记者上前帮忙挖花生,问到:“花生一般都是自己吃呢,还是拿到市场上卖呢?今年秋季能收入多少钱呢?”

“现在农作物都贵了,赚的钱多,留点自家够吃,其他的都卖给我们县城做花生深加工的厂子。”老乡王大娘接着说,“今年收成好估计秋季能收入1万元。”

下午记者来到韩董庄乡杨厂村,这个近3000人的行政村,辖4个自然村,有着四五家农产品深加工企业,7家养殖场,以及10多家蔬菜种植大棚,已经初步形成“公司+基地+农户”、“公司+农户”、“合作社+农户”、“公司+协会+农户”等发展模式。这样几乎消化了村中近一成的劳动力。如今,全村奶牛存栏已达350多头,年创收达175万多元,成为村民脱贫致富的主导产业。

村主任胡封昌早年就曾走南闯北。在他的思想里,只要走出去,了解并研究外面的世界,就必然实现发展。如今,胡封昌正和其他村干部一起,为村中每个劳动力寻找出路,以实现“能者有其劳”。

据了解,韩董庄乡始终把发展现代农业作为农民增收致富的基础工程。立足实际,以示范园区建设为牵动,把结构调整作为主攻,加快现代农业发展,实现了经济效益、农民收入同步大幅增长。

一是以浮桥路为轴线,加快现代高效农业园区建设,形成集蔬菜、林果、花卉等优质高效品种研发、加工、销售为一体的滩区特色万亩生态旅游观光农业基地。

二是利用黄河滩区有利的自然条件,开发高效示范农业。成立了黄河蔬菜等34个专业合作社,全乡蔬菜种植面积达到6000亩,塑料大棚280座,成为郑州的重要无公害蔬菜基地之一。

三是积极推进养殖工程建设,引导农户科技养殖,全乡生猪、羊存栏50000头(只),鸡、鸭、鹅年出栏150万只,奶牛存栏2000头,被市委、市政府评为“经济发展先进乡”。

(责任编辑:尹彦宏)

10月4号

村村有文艺,村村有特色—精神文化篇

|

干净整洁的乡敬老院(中国经济网张祎鑫/摄)

|

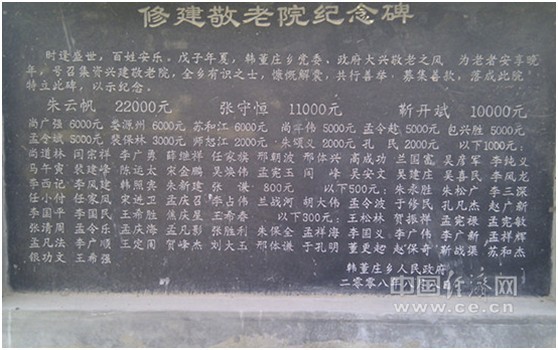

韩董庄乡修建敬老院纪念碑(中国经济网张祎鑫/摄)

每逢节假日,韩董庄乡的各个乡村总是充满了浓郁的传统文化气息。各个村庄的文艺团队纷纷开展丰富多彩的文化活动,向群众展示自己的各种绝活。宣传画、文艺小品、相声……多种多样的文化活动不仅丰富了广大群众的节假日生活,还起到了积极引导广大群众利用科技文化来发家致富的作用。

经济发展了,乡党委、乡政府更加坚定了对文化事业的投入,并以文化大院建设为重点,以开展文化活动为龙头,以形成产业化、增强社会效益和经济效益为目标,促进文化事业的发展。形成了村村有文化大院,村村有文艺组织,村村有文化特色的民间艺术。

记者上午来到草坡村,该村农民画画是老艺人乔炯国带出来的,他的四个儿子、儿媳全部从事绘画,他还带出了80多名学生。他们的画以国画山水、花鸟、人物为主,形成了产业,远销香港、广州等地。村委主任给记者介绍说:“村民通过画画,盖起了楼房、购买了汽车。目前,有些已转让了土地,进城做起了绘画、销画生意。”

下午,我们又回到住地,听说我们上午去采访了因画画而出名的乔老。杨厂村的“女画家”范女士也不甘示弱。她带着自己的作品找到记者并讲述自己的作品曾获得过多项国家级荣誉远销海内外。并邀请记者参观她的画室,临走之际她特意为记者作画一幅。

书画艺术发展迅速,歌舞、戏曲、秧歌、盘鼓等多种民间艺术也不甘落后。韩董庄乡的盘鼓表演不仅闻名省内外,还带动了全乡其他文化艺术的整体进展。韩董庄乡办公室主任王永旺说:“俺乡文化艺术从业人员达1500人。通过乡里有序的组织,民间艺术逐渐由原生态走向了产业化的健康发展之路。近年来,新华社、中央电视台、河南电视台及市县等多家媒体对韩董庄乡的民间艺术发展进行了多次报道。”

文化事业的飞速发展,让韩董庄乡获得了各种荣誉。被河南省文化厅授予“河南省民间艺术之乡”、“河南省先进文化乡镇”;被文化部授予“中国民间艺术之乡”。

(责任编辑:尹彦宏)

10月5号

强乡富民--工业、科技篇

|

韩董庄乡本土企业河南宏达集团厂区(中国经济网张祎鑫/摄)

每天早上8点左右,大街上会看到中青年穿着不同的工作服,骑着电动车走在大路上,仿佛就像城市“早高峰”一样。其实这是当地人去木材加工厂、面粉厂、食品加工厂等乡镇企业上班的景象,开始一天的忙碌。他们在目前的农闲时节,每月可以得到800到3000元不等的工资。

记者与上班的工人一起来到河南宏达集团,记者随机采访了几位工人。他们纷纷表示,在自己家门口上班很放心,不怕拖欠工资。每个月都能有千元的收入。“这些收入以前是没有的,从来没有想过可以不耽误地里的活,还能做工作挣钱,收入是以前的很多倍。”公司员工刘先生还说,“曾经在外边打工很辛苦,一般工作完,工资拿不到,地里的活只能留给家里的女人和老人来做。”

离开宏达集团,我们又来到了河南众生源生态食业有限公司,这是一家农产品深加工的公司。公司经理孟德建给记者介绍说:“企业成立之初遇到很多困难。乡政府帮了很大的忙,为民营企业在资金、土地、电力等方面解决不少发展中的难题。”

为了发展自己本土企业,解决农村剩余劳动力。在超额完成拆除复耕任务之后,书记张胜利积极与国土部门协调,为十三家小企业申请办理临时用地,为他们解除了燃眉之急。

该乡始终把发展工业作为强乡富民的突破口。

一是推进工业集中区建设。按照“定位准确、用地集约、分步实施”的原则,以S310为轴线规划建设二三产业集聚区,推进韩董庄乡工业园区建设,使其成为全县投资环境最优、发展速度最快的工业主阵地。

二是破解发展瓶颈。通过搞活建设用地、积极与金融部门沟通等方式,为企业发展搭建了载体,实现了金融部门和企业对接,保证了企业的正常发展。

三是发展壮大特色产业。做大做强木材加工、农副产品深加工、包装三大支柱产业。截止7月底,全乡工业生产总值完成3.6亿元,民营企业发展到30家,从业人员3000人。

环境的优化,使招商引资工作取得了显著成效。郑州黄河浮桥、河南宏达集团、河南省众生源生态食业有限公司、光明塑业、原阳兴盛面业公司扩建项目的建设对韩董庄乡加快农业结构调整、促进经济快速健康发展产生极其深远的影响。

编后记:

|

丰收挂满农家院(中国经济网张祎鑫/摄)

不知不觉中,已在这片热情的土地度过了五天。在全国各地为祖国欢庆生辰之际,这个勤劳的村庄正在默默地用自己的辛勤劳动为祖国献上那黄河人特有的祝福。虽然没有张灯结彩的热闹,没有烟火齐鸣的绚烂,没有高楼大厦的气势,但却是那么的纯朴真挚。看着父老乡亲那亲切的笑容,恍惚之间,好似有了家的温暖;看到蓬勃发展的韩董庄乡心中也随之高兴。

或许是都市的生活太过高效,或许是自己的心灵追求的太多,在这里,虽然仅有几天的短暂停留,但却被这里的淳朴深深地吸引。离别之际,又来到了那片初到的田间。起初看到的田野是丰收,是喜悦。但现在看到的是情不自禁的喜爱和祝福。坐在车里,看着渐行渐远的村庄,心中不免感慨万千。

相信,在不久的将来,韩董庄乡将一定会成为黄河岸边一颗文化先进、经济繁荣、社会和谐、环境优美的乡镇新星。

(责任编辑:尹彦宏)