安信证券:垃圾债的第二次脉冲

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-23 14:26 来源: 新浪财经

垃圾债的第二次脉冲

高风险债券资产讨论系列之一:自上而下角度

景晓达 高级固定收益分析师

万玮 固定收益分析师

背景介绍

自2011年三季度,高风险信用资产的溢价出现长时间的大幅上升;这样的量级变化仅在2008年底出现过。

基于以下两个方面的结构数据,我们认为这两段案例不能进行粗线条的类比和展望。

其一是,2011年三季度以来信用债期限利差被压制在零值附近。

其二是,2011年三季度以来实体经济拆借利率处在非常高的水平。

推导和结论

为了考察此次信用溢价上升的原因,我们提出两种竞争性的假设:假设1是宏观经济下滑;假设2是融资需求上升和资金链风险。

我们相信尽管不同的原因都会导致信用利差扩大这个相同结果,但在传导途径上会有很大差别,从而产生结构数据的差异。我们正是基于此组织验证思路。

第一,站在信用债发行人的角度去看。

(1)短期资金需求所带来的信用利差走扩背后,伴随着期限利差的长期压制;而这个特征在宏观经济下滑的背景下不显著;

(2)短期资金需求的背景下,高低等级发行量出现背离;而这同样在宏观经济下滑的背景下不显著。

第二,站在信用债投资者的角度去看。

(1)在国际经验上,资金链风险往往使得投资者对发行人短期内的偿付能力存疑,进而对短期资产要求更高的风险溢价;而在经济下滑时不存在这样的现象;

(2)短期资金需求上升带来资金链风险的背景下,伴随着投资者对融资能力的风险补偿需求;而宏观经济下滑的背景导致的是基于盈利能力的风险补偿。

随着国内投资活动的快速下降,实体经济对资金的需求出现趋势性的回落;并且,在房地产市场销售从冰点状态有所改善的背景下,地产企业用拆入资金弥补预售款的行为在边际上也得以缓解。

我们基本判断实体经济借贷利率进入趋势下降的通道中,其中也包括短期资金拆借的状态。那么,随着这个因素的反向变化,其在发行人和投资者角度所形成的压力将得以消失,因而意味着信用利差将趋势的走过拐点,进入回落通道。

事实上,站在目前的时点,我们已经观察到一些上述变化的迹象,这其中包括,高风险信用溢价的下降、信用资产期限利差的恢复;并且在时间点上,它们的变化高度一致。

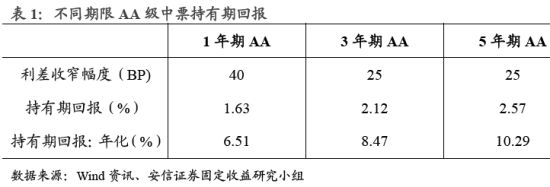

从持有期回报的角度出发,在考虑了信用利差收窄和期限利差扩大两种趋势叠加影响之后,一个季度时间内1、3、5年AA级别短融持有回报年化收益率分别为6.51%,8.47%,10.29%。

1. 背景介绍

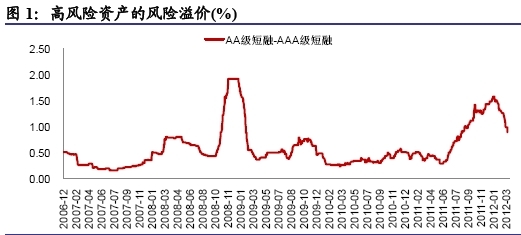

自2011年三季度开始,高风险资产的收益率溢价出现了长达两个季度趋势扩大。以AA级别的短融资产为例,其与同期限AAA级别的利差由三季度初的低点29BP上升至今年1月份的高点128BP。见下图。

图1:高风险资产的风险溢价(%)

图1:高风险资产的风险溢价(%)

图1:高风险资产的风险溢价(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

自该序列起始至今,如此级别的变化仅曾经在2008年四季度发生过;而当时的背景众所周知是全球性的金融危机爆发。

单单从这个数据出发,似乎可以将2011年三季度以来的事情对比于2008年,并基于此认为弥漫的悲观经济预期导致了高风险信用资产溢价的两次大幅上升。但一些结构层面的数据,使得我们对这样的映射抱有谨慎的怀疑。

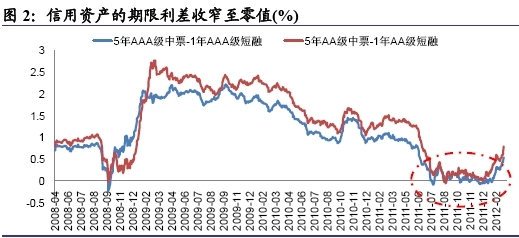

其一是,信用资产的期限利差。2011年三季度以来,各个等级的信用债期限利差均收窄至零值附近,而无论当时收益率是上升还是下降。

图2:信用资产的期限利差收窄至零值(%)

图2:信用资产的期限利差收窄至零值(%)

图2:信用资产的期限利差收窄至零值(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

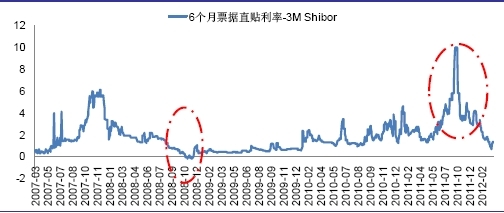

其二是,实体经济的借贷利率。2011年三、四季度,实体经济的资金借贷利率处在异常高的水平;即便考虑基准利率的变化(比如一年期贷款利率,Shibor利率等等),其所对应的利差水平也非常高。

图3:票据直贴利率与Shibor利率利差(%)

图3:票据直贴利率与Shibor利率利差(%)

图3:票据直贴利率与Shibor利率利差(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

面对这些结构性的数据差别,我们需要更多的证据以表明事情是否是相同或不同的。比如,如果2011年和2008年是一样的,那么信用利差走过拐点的条件将是宏观经济的见底回升;如果两者是不同的,那么有可能在经济见底之前,信用利差就有已经趋势见顶。

2. 资金链风险的故事

对于2011年高风险资产信用利差上升的现象,我们提出以下两种竞争性的解释。

H1:宏观经济下滑导致信用利差扩大,即2008年的模式;

H2:实体经济短期资金需求上升带来资金链风险,从而导致信用利差扩大。

不同的原因将会产生在信用利差扩大过程中,细项的结构数据展现出相异的特征。我们拟从以下两个方面观察结构数据的差异。

第一,站在信用债发行人的角度去看。

(1)短期资金需求所带来的信用利差走扩背后,伴随着期限利差的长期压制;而这个特征在宏观经济下滑的背景下不显著;

(2)短期资金需求的背景下,高低等级发行量出现背离;而这同样在宏观经济下滑的背景下不显著。

第二,站在信用债投资者的角度去看。

(1)在国际经验上,资金链风险往往使得投资者对发行人短期内的偿付能力存疑,进而对短期资产要求更高的风险溢价;而在经济下滑时不存在这样的现象;

(2)短期资金需求上升带来资金链风险的背景下,伴随着投资者对融资能力的风险补偿需求;而宏观经济下滑的背景导致的是基于盈利能力的风险补偿。

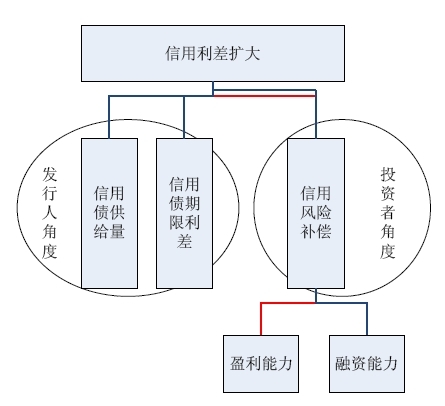

我们将上述的验证思路呈现为下图。

信用利差扩大信用债供给量信用风险补偿信用债期限利差盈利能力融资能力发行人角度投资者角度

注:图中红线为宏观经济下滑链条下的数据表征;蓝线为资金链风险链条下的数据表征。

3. 数据验证

3.1. 关于2011年的实体经济资金链风险

2010年底至2011年底,有两个相互印证配合的奇特现象:短期资金利率异常高企,同时释放于实体经济中的短期资金增速也远超中长期资金。

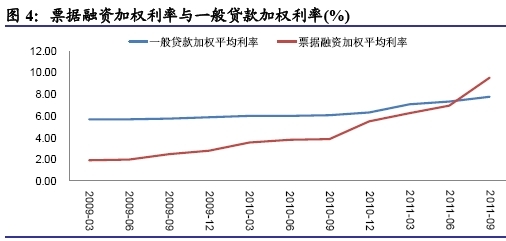

三季度的央行货币政策执行报告显示,9月份一般贷款加权平均利率7.8%,较6月份上升0.44个百分点;而票据融资加权平均利率9.55%,较6月份上升2.57个百分点。

如果将同口径数据向前延伸,事实上可以发现自2010年四季度开始,票据融资利率上行的速度和幅度显著超过一般贷款利率。

图4:票据融资加权利率与一般贷款加权利率(%)

图4:票据融资加权利率与一般贷款加权利率(%)

图4:票据融资加权利率与一般贷款加权利率(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

如果认为一般贷款加权平均利率的期限长于票据融资利率,那么这样的变化反映出票据融资和一般贷款所构成的利率期限结构出现了平坦化的趋势;并且在三季度,票据融资利率的绝对水平显著超越了一般贷款利率。

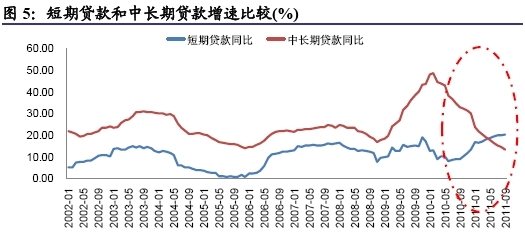

观察贷款量的数据,同样相当蹊跷。自2010年四季度以来,短期贷款增速持续上升,与中长期贷款增速形成背离;同时,其也与整体贷款增速形成了背离。见下图。

图5:短期贷款和中长期贷款增速比较(%)

图5:短期贷款和中长期贷款增速比较(%)

图5:短期贷款和中长期贷款增速比较(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

将前文所提及的两方面数据合并理解,结合贷款利率指标,由于短期贷款利率和增速同时上行,一定是贷款需求上升所致。

回顾2002年贷款收缩的历次案例,我们就可以知道源于2010年四季度以来的短期贷款变化是非常明显的例外。

在2004—2005年和2007—2008年的贷款收缩中,毫无例外的是贷款利率的上行。而与此同时发生的是贷款增速的下降,不论是中长期贷款还是短期贷款,亦或是票据融资。在这样的数据背景下,我们基本认为是贷款的供给下降所致。

图6:信贷收缩的案例(%)

图6:信贷收缩的案例(%)

图6:信贷收缩的案例(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

对于2011年实体经济领域所展现出的这个现象,我们倾向于给出三种可能的解释。

第一种解释是今年通货膨胀水平异常高,带来经济体交易性货币需求的快速上升。理论上这是一种备选的解释。然而在数据层面,这种解释看起来是不正确的。

实际上今年的通胀水平比2008年要更低,名义经济增速更是比2008年低得多。今年名义经济增速在17-18%附近,而2008年最高的时候达到了24%。从这个意义上讲,通货膨胀层面的解释是不太可能成立的。

第二种技术性解释是,2009年到2010年信贷大量投放和经济扩张过程中,很多企业和居民通过大量借入低成本的短期资金去支持长期项目,从而在资产负债表结构上表现出了严重的期限失配。在宏观调控、融资变得困难的背景下,期限失配使得短期资金需求异常旺盛。

第三种技术性解释是资产市场参与者的去杠杆。

回头来看,在2009-2010年的两年时间里,中国的资产市场出现了普遍的泡沫化,比如在中小板市场、房地产市场、私募股权投资市场、另类资产市场等。同时比较清楚的是,资产市场显著的价格上涨与异常宽松的信贷环境是紧密联系的。

将资产市场泡沫化与信贷宽松结合起来看的话,我们怀疑过去两年,实体经济部门的资产负债表经历了比较明显的增杠杆。企业和居民在大量借入资金的同时,大量增持资产,这一行为支持了资产市场价格的趋势性上升和泡沫化。

如果这种解读是正确的,接下来的推理是,为了维持自身高杠杆的资产负债结构,实体部门必须持有一定的现金,以维持负债到期形成的资金需求。

在资产价格不断上升的情况下,各类资产流动性好,交易量大,套现很便利,这样个体的现金持有需求就相对较小;然而在资产价格下降的过程中,各类资产流动性变差,交易量萎缩,套现变得很困难,这样个体对现金的持有需求就会大幅度

3.2. 发行人角度的验证

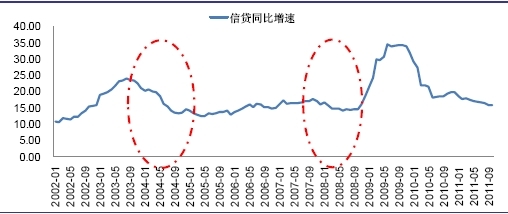

其一,如果是短期资金需求所带来的信用利差走扩,必然伴随着期限利差的长期压制,并且信用利差与期限利差具有一定的同步性;而这个特征在宏观经济下滑的背景下应该不显著。

我们以5年期和1年期AAA级中票收益率的差值描述期限利差,而5年期AAA级与AA级中票收益率的差值为例描述信用利差。

观察2008年与2011年下半年期限利差与信用利差的变化规律,2008年3季度末期限利差出现短期的下降,当时并不伴随信用利差的上升,信用利差是在2008年四季度才出现幅度上升,此时期限利差已经回升。

而2011年下半年期限利差出现了较为明显的下降,并且在零值附近维持了长达半年的时间,而期限利差收窄之后,信用利差开始上升,直到2012年年初,同时出现期限利差的扩大和信用利差的收窄,两者的变化具有同步性。

图7:2011年之后期限利差与信用利差的变化具有同步性

图7:2011年之后期限利差与信用利差的变化具有同步性

图7:2011年之后期限利差与信用利差的变化具有同步性数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

以上我们通过2008年和2011年期限利差与信用利差的变化的不同规律来展示推动两次信用利差走扩的主要因素的不同。那么短期资金需求的上升如何影响到中长期资金成本,并映射到债券市场上,导致所有券种收益率的上升并且伴随期限利差的收窄呢?

首先在实体经济层面,企业如果借入短期资金困难,一个可能的替代是借入中长期资金,但是同时中长期贷款遭遇银行对于存贷比的主动控制,增速并没有出现明显的上升,甚至还有所下降。

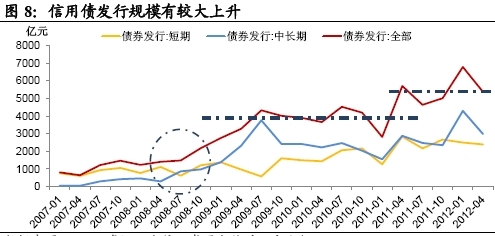

映射到信用债市场,由于企业从银行借贷和发行信用债融资是可以相互替代的,这种替代效应通过信用债的发行将同样的冲击传导至信用债市场,观察信用债的发行,可以明显的看到除铁道债以外的信用债市场自2011年2季度以来总发行量上有平台式的上升。

但是与信贷市场不同的是,信用债市场没有存贷比的约束,企业可以发行中长期债券来替代短期债券进行融资,因此我们在信用债市场是看不到短期和中长期品种发行量上的差别。

图8:信用债发行规模有较大上升

图8:信用债发行规模有较大上升

图8:信用债发行规模有较大上升数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

因此信用债市场所展现的状况很可能是实体经济资金状况的一个缩影,观察债券市场的收益率变化情况有助于我们理解实体经济资金需求和成本变化的传导过程。在债券市场上,我们观察到所有券种收益率的上升并且伴随期限利差的收窄。

我们推测短期限品种的变化对中长期品种形成了类似成本传导的机制。这种机制包含两个特点:一是不完全传导性,即弹性小于1,即意味着,短期限品种收益率上升的幅度大于长期限品种;另一个是滞后性,短端收益率的变化先于中长端。

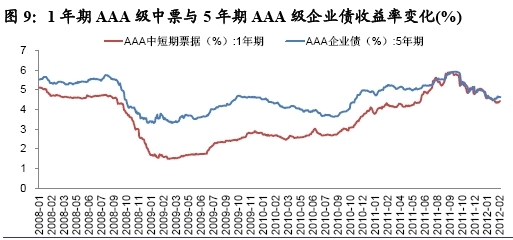

直观的观察1年期AAA级中短期票据与5年期AAA级企业债的收益率变化,首先可以看到1年期AAA级中短期票据绝对收益率2011年6月以来最高值达到5.92%,大幅超出之前历史最高值5.20%,而5年期AAA级企业债的收益率2011年6月以来最高值为5.92%,仅略高于之前历史最高值5.75%。

其次,从收益率变动的先后看,短期限品种收益率在2011年6月中旬就开始上行,而5年期品种在7月中旬才表现出上行的趋势。

图9:1年期AAA级中票与5年期AAA级企业债收益率变化(%)

图9:1年期AAA级中票与5年期AAA级企业债收益率变化(%)

图9:1年期AAA级中票与5年期AAA级企业债收益率变化(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

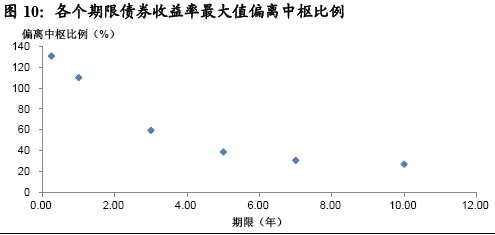

另外,如果短期限品种收益率的高企是通过成本传导机制层层传导至长期限品种,则期限越长,受到的影响越小,如果我们以2009年年初至2011年6月不同期限信用债收益率的均值作为中枢,比较2011年以来不同期限信用债收益率的最大值与中枢的偏离程度,我们可以发现,期限越长的债券,收益率最大值与中枢的偏离越小。

图10:各个期限债券收益率最大值偏离中枢比例

图10:各个期限债券收益率最大值偏离中枢比例

图10:各个期限债券收益率最大值偏离中枢比例数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

基于以上论证,从短期资产成本传导的角度理解收益率曲线在这个阶段的变化具有合理性。

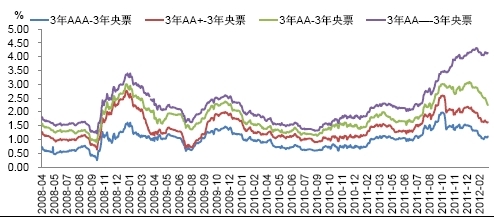

其二,在信用利差的层面上,对短期资金需求的上升导致企业的融资需求的增长,而不同信用资质的企业从银行获得贷款的难易程度有别,会导致作为补充的信用债市场融资规模因为等级的不同出现背离;而这同样在宏观经济下滑的背景下不显著。

如果本轮冲击主要来自于流动性的收紧而非经济的快速下行,则企业产品的需求应该没有受到冲击性的影响,仅是流动性紧缩而需要借入资金来维持正常经营,从获得资金的难易程度看,中低等级发债企业由于资质问题,从银行获得贷款的难度较大,因此可能更加偏向于从信用债市场融资,从而造成市场中低等级债券相对高等级债券供给的增加,推动信用利差的上升。

图11:3年期中期票据信用利差变化(%)

图11:3年期中期票据信用利差变化(%)

图11:3年期中期票据信用利差变化(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

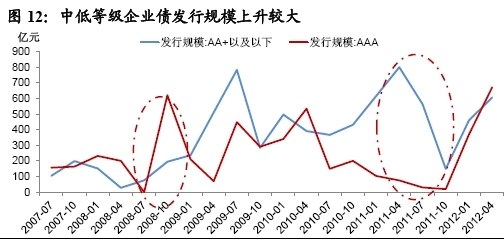

从发行规模上看,自2011年2季度开始,中低等级公司债和企业债的发行规模就较历史均值出现了较大幅度的上升,而同期AAA级企业债和公司债的发行规模与历史相比增长不大,尤其是企业债,除去铁道债以外的AAA级企业债的发行规模还在萎缩。

而2008年的情况较2011年下半年有较大的不同,从不同等级企业债发行规模上来看,2008年高等级企业债的发行规模增长较大,很可能是因为评级较高的企业由于资质较高,在经济下滑的冲击下还留有一定的投资实力,还存有一定的融资意愿。

图12:中低等级企业债发行规模上升较大

图12:中低等级企业债发行规模上升较大

图12:中低等级企业债发行规模上升较大数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

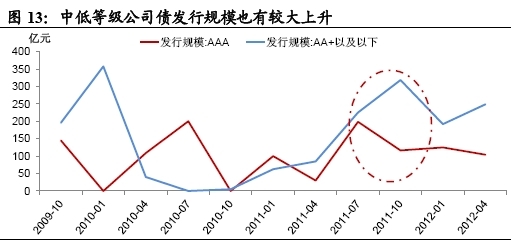

图13:中低等级公司债发行规模也有较大上升

图13:中低等级公司债发行规模也有较大上升

图13:中低等级公司债发行规模也有较大上升数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

综上,对短端资金的需求可能通过中低等级债券供给的增加,影响供求关系的对比,进而推动信用利差的抬升。

3.3. 投资者角度的验证

作为硬币的另一面,我们可以从投资者风险补偿的角度去理解2011年信用利差扩大的原因。

站在这个角度,可以认为短期借贷利率的上升背后对应的是资金提供方对该标的需要逐渐升高的风险补偿。而在此背景下,对资金链风险担忧所引发的补偿将不同于对经济下滑担忧所引发的补偿(2008年)。

具体而言,由于引发08年信用债资产价值重估的触发因素在于,大规模的经济危机下实体企业经营能力下滑,因而经营能力受经济增长影响更大的企业发行的债券价格下调更多;而本轮信用债调整的根源在于流动性风险,因而我们应该看到流动性更脆弱的企业发行的债券价格面临更大下调。

我们从两个方面来验证上述的猜测。

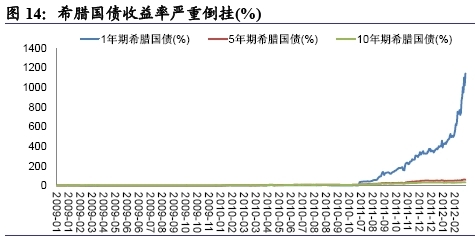

第一,从案例上看,资金链风险往往会带来收益率曲线的倒挂。

一个类似的案例如希腊国债违约事件,由于投资者的担忧集中于短期内希腊政府偿付债务的能力,因而对短期国债要求更高的风险补偿,表现为短期国债收益率远高于长期国债。

图14:希腊国债收益率严重倒挂(%)

图14:希腊国债收益率严重倒挂(%)

图14:希腊国债收益率严重倒挂(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

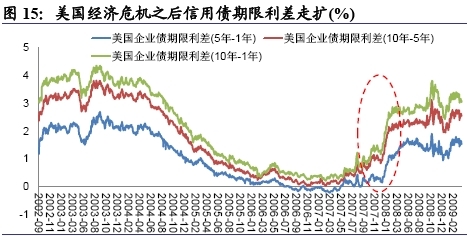

这种期限利差层面的特征可以用于区分风险的来源,因为期限利差的急剧收窄乃至倒挂仅存在于资金链风险的情况下,在经济增速快速下行时通常不存在这样的现象。例如,自2007年下半年美国经济危机爆发之后,美国企业债的期限利差事实上呈现出逐步拓宽的趋势,而非收窄。

图15:美国经济危机之后信用债期限利差走扩(%)

图15:美国经济危机之后信用债期限利差走扩(%)

图15:美国经济危机之后信用债期限利差走扩(%)数据来源:Bloomberg、安信证券固定收益研究小组

我们认为基于同样的理由,三季度末投资者对于短期资产要求更高的流动性补偿,进而提升了短期资产的收益率水平。这被动压缩了各品种期限利差的空间,随着1年期信用债收益率攀升至历史高位,对应的期限利差也缩窄到了0附近。

第二,市场赋予风险溢价所基于的标的资产属性不同。

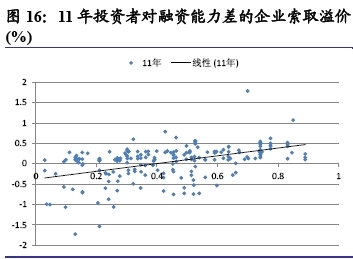

由于我们认为本轮信用债收益率调整的主因在于资金链的断裂风险,而非实体经济下滑导致的经营状况恶化,我们应该发现信用债的调整幅度跟其发行人的融资能力明显相关。为了验证我们的猜测,我们搜集了全部企业债发行人11年三季度的固定资产占比,计算了债券11年7月初到1月中收益率和相应期限等级中债估值之差的均值(具体做法为中债估值减个券收益率,用以表示相对于收益率中枢而言个券收益率的偏离程度),以此观察发行人融资能力的高低与债券收益率相对变化之间的关系。我们可以发现,三季度发行人融资能力较差的企业债,其收益率相对中债估值上行越多,二者呈现正相关关系。这表明,在这一期间,投资者对于融资能力较差的发行人发行的债券,索取了额外的风险溢价。

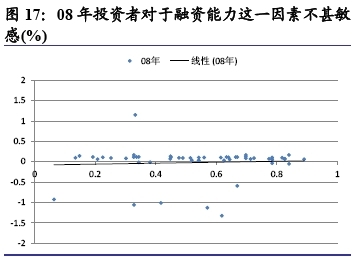

为了与之形成对照,我们也计算了2008年10月初到12月末期间全部企业债的情况。可以发现,在经济下滑的背景下,投资者对于融资能力这一单因素不甚敏感,发行人融资能力与其发行的企业债收益率波动情况关系相对薄弱。

图16:11年投资者对融资能力差的企业索取溢价(%)

图16:11年投资者对融资能力差的企业索取溢价(%)

图16:11年投资者对融资能力差的企业索取溢价(%)图17:08年投资者对于融资能力这一因素不甚敏感(%)

图17:08年投资者对于融资能力这一因素不甚敏感(%)

图17:08年投资者对于融资能力这一因素不甚敏感(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

4. 展望

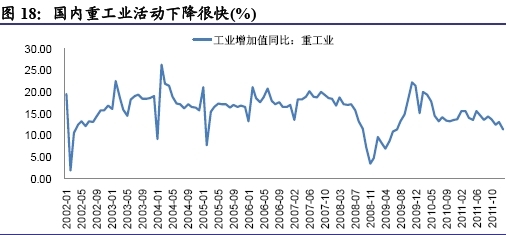

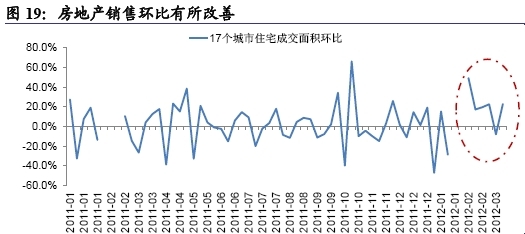

随着国内投资活动的快速下降,实体经济对资金的需求出现趋势性的回落;并且,在房地产市场销售从冰点状态有所改善的背景下,地产企业用拆入资金弥补预售款的行为在边际上也得以缓解。

图18:国内重工业活动下降很快(%)

图18:国内重工业活动下降很快(%)

图18:国内重工业活动下降很快(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

图19:房地产销售环比有所改善

图19:房地产销售环比有所改善

图19:房地产销售环比有所改善数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

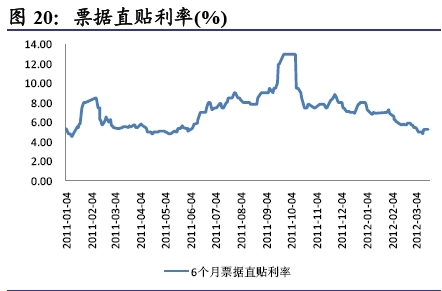

因此,我们基本判断实体经济借贷利率进入趋势下降的通道中,其中也包括短期资金拆借的状态。

图20:票据直贴利率(%)

图20:票据直贴利率(%)

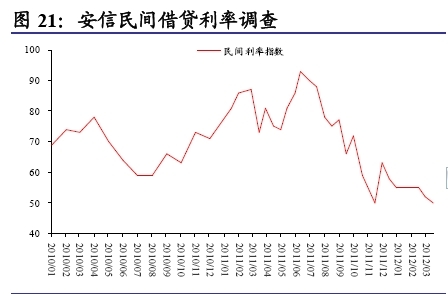

图20:票据直贴利率(%)图21:安信民间借贷利率调查

图21:安信民间借贷利率调查

图21:安信民间借贷利率调查数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

根据前文的讨论,如果认为融资需求以及对应的资金链风险是2011年三季度以来信用利差扩大的主因的话,随着这个原因的反向变化,其在发行人和投资者角度所形成的压力将得以消失,因而意味着信用利差将趋势的走过拐点,进入回落通道。

事实上,站在目前的时点,我们已经观察到一些上述变化的迹象。这其中包括,高风险信用溢价的下降、信用资产期限利差的恢复。值得我们留意的是,在信用溢价开始回落之时,几乎同步伴随着期限利差的上升和票据直贴利率的下降;这些变化在时间点上的一致性,使得我们对前文的分析和最终的结论抱有信心。

图22:信用溢价、期限利差和票据利率变化的一致性(%)

图22:信用溢价、期限利差和票据利率变化的一致性(%)

图22:信用溢价、期限利差和票据利率变化的一致性(%)数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

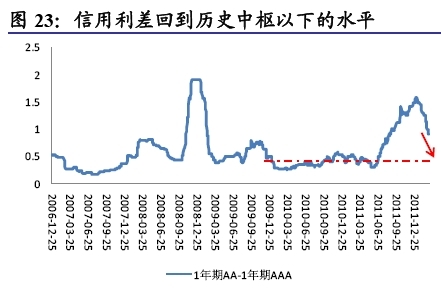

从持有期回报的角度出发,我们需要考察这个利差恢复的趋势将会带来的投资价值。由于我们处在信用利差收窄和期限利差扩大这两种趋势叠加的影响中,因此采用如下的方式评估收益率曲线最终的形态。

第一,1年期的AA与AAA级信用利差回到历史中枢和历史下限的区间内。

第二,5年期的AA与1年期的AA期限利差回到历史中枢水平。

图23:信用利差回到历史中枢以下的水平

图23:信用利差回到历史中枢以下的水平

图23:信用利差回到历史中枢以下的水平图24:信用债期限利差回到历史中枢水平

图24:信用债期限利差回到历史中枢水平

图24:信用债期限利差回到历史中枢水平数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

以1个季度为持有期限进行计算,在上述的收益率曲线变化下,1年期、3年期和5年期AA级信用债持有期回报见下表。

表1:不同期限AA级中票持有期回报

表1:不同期限AA级中票持有期回报

表1:不同期限AA级中票持有期回报数据来源:Wind资讯、安信证券固定收益研究小组

分析师简介

景晓达,高级固定收益分析师,北京大学光华管理学院金融学硕士,2008年4月加入安信证券研究中心。

公司评级体系

收益评级:

买入 — 未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%以上;

增持 — 未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%;

中性 — 未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%;

减持 — 未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%;

卖出 — 未来6个月的投资收益率落后沪深300指数15%以上;

风险评级:

A — 正常风险,未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动;

B — 较高风险,未来6个月投资收益率的波动大于沪深300指数波动;