新疆达里雅布依乡:大漠深处的阳光

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-22 15:29 来源: 新疆法制报

——达里雅布依乡采访速记

达里雅布依之晨。

达里雅布依之晨。去达里雅布依乡确实是非常艰难的,但这次艰难的行程会让我终生不忘。

促使我完成这次采访的原因有二:央视走基层拍摄的“塔县皮里村蹲点日记”深深地打动了我,他们扛着十几公斤重的机器尚且完成这样艰难的采访,我没有理由不选择一次艰难之旅。这是其一;其二,20年前,某报记者在某日报发自塔克拉玛干沙漠腹地的一篇报道曾在全国、全世界引起轰动:在距离于田县250公里的沙漠腹地中有一个“沙漠中的原始部落”,生活着一群尚处在原始状态的人群,他们仍然以物易物。如《桃花源记》记载的“不知有汉,无论魏晋”;时值20世纪80年代末,居然不知毛泽东主席已经去世。每户人家相距几十公里,很少来往,村民祖祖辈辈没有去过县城。这里,就是现在的达里雅布依乡。她现在是什么样?我决定选择这个全新疆1019个乡镇中3个仍不通公路的乡镇之一踏访。

行前,摊开新疆地图,33.76万平方公里的塔克拉玛干沙漠内,惟有大河沿(达里雅布依的汉语名)孤零零的在沙漠中心标注着。

10月27日晨8时,在和田地委政法委、于田县委政法委的帮助下,我踏上了去达里雅布依乡的艰难路程。

出县城14公里,便进入沙漠。没有路,于田县公安局的一辆带绞盘的勇士越野车和地委政法委借用的尼桑沙漠越野车嘶吼着,沿克里雅河东岸穿越在大漠、沙丘和浮土之间。每小时行进速度平均只有20公里左右。手机没有信号,靠对讲机保持车辆之间的联络。

达里雅布依是克里雅河中下游流域的统称,汉语译作“大河沿”, 有沿河而居的意思。达里雅布依人又被称作克里雅人,是沿河两岸居住的游牧者。克里雅河,维吾尔语,意为“飘移不定的河流”,发源于昆仑山脉的乌斯腾格山北坡,全长约530公里,是昆仑山脉发源的注入沙漠的较大河流,也是于田县境内最大河流。人们摸不透克里雅河的秉性,它随心所欲地穿流,汇入古老的河道并时而冲刷出新的河道。她像一条丝带环绕着达里雅布依,蜿蜒曲折。河道两岸茂密的胡杨林,沧桑古朴,形成了一条东西宽9-15公里,最宽处96公里;南北长365公里的绿色长廊。沿途分布天然胡杨林120万亩,河尾闾处3.2万平方公里的绿色三角洲就是达里雅布依绿洲,这是世界上罕见的绿色长廊和神奇的沙漠绿洲。这条河流是这片沙漠惟一的希望。克里雅河在出山口普鲁村往下滋润于田县绿洲后,继续蜿蜒向北,深入塔克拉玛干沙漠腹地,最后消逝在达里雅布依附近的浩瀚沙漠之中。

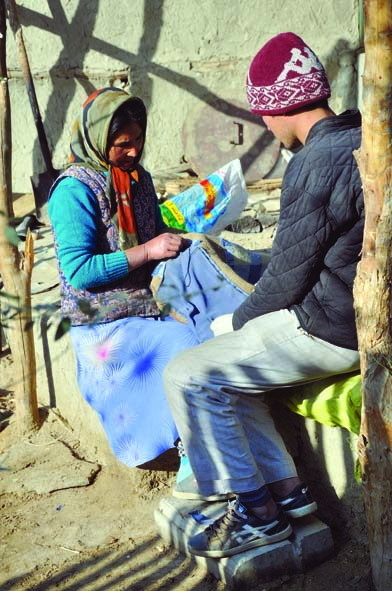

阿不都拉·努尔在用卫星电话联系卖羊,他期望能在古尔邦节前卖个好价钱。

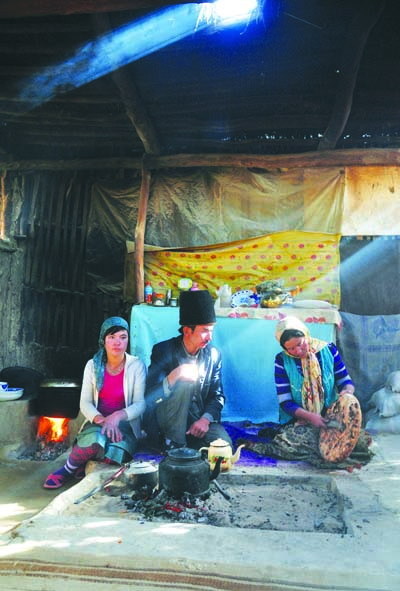

阿不都拉·努尔在用卫星电话联系卖羊,他期望能在古尔邦节前卖个好价钱。 努尔·库尔班的家。

努尔·库尔班的家。 阿不都拉·努尔和妻子再娜甫汗在烤制“库麦其”。

阿不都拉·努尔和妻子再娜甫汗在烤制“库麦其”。达里雅布依乡位于克里雅河下游河尾闾,出于田县城沿克里雅河一直北上,深入“死亡之海”——世界第二大流动沙漠塔克拉玛干腹地约240公里处。区内旅游资源异常丰富,魅力无穷,不仅有美丽独特的自然景观,而且有神秘罕见的人文古迹。古代,沿克里雅河向北,有纵贯塔克拉玛干沙漠的古道能通往龟兹,沿途有驿站、驿道和居民。现在发现的喀拉墩、丹丹乌里克、马坚勒克佛寺等古代城郭遗址,曾经都是古代交通要道中的重镇,现在都是国家重点保护文物。以喀拉墩古城遗址为中心,把东面尼雅河、安迪尔河下游三角洲上的遗址,西面和田河下游的麻扎塔格古堡连接起来,也是古代的交通要道。

天气晴好,晚秋的太阳高挂蓝天,照耀着间或出现或远或近的胡杨林,映射出一片灿灿金黄。

阳光,灿灿金黄,成为我这次走访达里雅布依乡的主色调。

这些在沙漠低洼处生活的胡杨树,能把根深入地下十几米吸吮水份,可以在干旱季节坚持存活多年,他们是沙漠精神的象征,也是新疆精神的象征。正值金秋十月下旬,胡杨叶子黄里透金,阳光映照下,胡杨叶子和穿透胡杨叶像大雨一般洒落的金黄色光芒,把大地变成一张金黄的地毯。

大约14时许,抵达我见到的第一户人家。这里叫阿布拉西,汉语的意思就是翻越沙漠,隶属达里雅布依乡达里雅布依村一组。久居大漠深处的达里雅布依人家,一片胡杨、一群羊、一口水窖,就是他们生存的需要和追求。依托河曲间一片茂密的胡杨林,房子用胡杨做桩、红柳排扎而成,墙体涂抹草泥,房顶铺以较厚的芦苇,用一棵粗大的胡杨木对剖挖空做成房门。从住房结构看,大致分为一间相当于客厅的前厅、一至三间卧房,前厅的一侧通卧室,正面后部通向一间相当于厨房的房子。前厅和厨房前面是用胡杨木或红柳扎成的围栏,相当于前院。前厅和厨房外墙只是用红柳编织、胡杨木支撑,四面透风,卧室则要糊上一层粘土。由于风沙的侵蚀,大多数房屋墙泥脱落,看似一排排篱笆墙。胡杨木和粘土垒成四五十厘米的高台,再铺上毛毡就是床了。

男主人叫阿不都拉·努尔,正在卧室用卫星电话通话。这是达里雅布依给我的第一个惊喜。通过陪同我们的达里雅布依乡纪检书记玉素甫·吐地翻译,我得知,阿不都拉·努尔正在和县城的羊贩联系卖羊;10天后就是古尔邦节,他期望能卖个好价钱。

阿不都拉·努尔今年30岁,读过两年小学,家里有五十多只羊。2010年,他家牧业收入五千多元,卖大芸收入一万多元,和妻子再娜甫汗的小日子越过越好。他告诉我,这里虽然很偏僻,但政府很关心他们。“村村通工程”、“电视进万家”等工程使他们全乡受益。现在,这里家家都有电视机、卫星接收器、太阳能发电板,都是政府无偿配发的;门口的自压井是政府出资打的;不少人家还安装了卫星电话,卫星电话是中国电信的扶贫项目资助,阿不都拉·努尔只象征性地花了250元钱买了一套设备,每月只需缴纳30元套餐费。

达里雅布依人不再只追求一片胡杨、一群羊、一口水窖。

达里雅布依人家的厨房“炉灶”很独特:没有灶台或炉子,在厨房中间刨挖一个低于地面十几公分、长宽各约一米的平坑,坑里铺满沙子就是炉灶。男主人在沙子上点燃枯胡杨木烧水;水烧开了,坑里的沙子也烧烫了。这时,女主人再娜甫汗已经用大约两公斤面粉和好面,摊成圆形面饼,她将面饼埋入热沙中烤,沙子凉了饼子也就烤熟了。拿出来拍打表面,吹干擦净灰土,就可食用,口感非常好!当地人称“库麦其”,里面也可放入羊肉、皮芽子(洋葱)馅,是他们日常生活的主要食品。

午餐,就是再娜甫汗沙子里新烤的“库麦其”,香喷喷的;切开我们从县城带来的洋葱、青椒、西红柿佐餐,那叫一个爽。女主人端上清水煮羊肉和一袋加碘盐时,陪同前往的县委政法委副书记杨宇林说,乡里牧民家里的加碘盐都是政府定期配发的。“政府连盐都发?”我有些吃惊地问。这是达里雅布依给我的第二个惊喜。玉素甫·吐地紧接话茬说:“喂!我们这里,政府除了老婆不发,其他都发。”我们一行连同主人都会心地笑了起来。玉素甫·吐地已经在达里雅布依乡工作了15年,上一届担任乡党委政法书记,今年换届时才改任纪检书记,是达里雅布依乡的“活地图”。

从阿不都拉·努尔家出来,翻越了沙漠中隆起的几个沙丘,见到了第二户人家。男主人努尔·库尔班是阿不都拉·努尔的父亲,父子两家是这个乡距离最近的两户人家,相距大约3公里。努尔·库尔班59岁,戴着于田人特有的黑羊羔皮高帽,穿着袷袢,精神矍铄,目光清朗,面对陌生人,神情满足自得。他有一个大家庭,8个孩子,4个是儿子,4个是女儿,还有一百五十多只羊。

途中,又经过几家无人在家的人家。前院,一根胡杨木搭在大门两旁,木头上搭着一块旧毡子:这是告诉来人,主人不在。房屋门都没有上锁,胡杨树门虚掩着遮挡风沙。我们的车子开锅了,需要加水,司机师傅抬下搭着旧毡的胡杨木,进入前院取用水桶,从河里打水加进水箱,再还回院里,依然把胡杨木和旧毡搭好。玉素甫·吐地说,路不拾遗、夜不闭户是达里雅布依人的民风。行人赶路热了,脱掉外衣,放在路边,返回来拿绝不会丢失。他说,以前这里没有发生过刑事案件,可惜去年因为利益关系,邻里产生纠纷引发了一起刑事案件,让他颇感痛惜。他说,这是打破封闭引入商品经济不得不付出的代价。

沿途所见,这里的骆驼、毛驴、塔里木兔甚至喜鹊,都是慢悠悠的,从容自在,和达里雅布依人一样,悠然自得。无论觅食、繁衍,都是那样悠哉游哉。见到陌生人,既不躲避于千里之外,也不会主动贴上来。

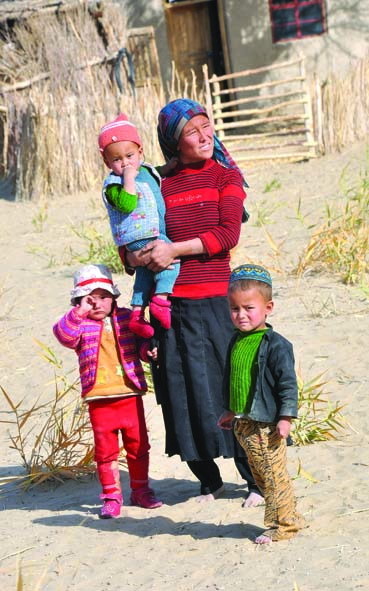

达里雅布依的母爱。

达里雅布依的母爱。达里雅布依乡纪检书记玉素甫·吐地告诉我,达里雅布依乡每户人家大约有5000-8000亩草场。他们把家里的羊放养在自家草场;羊只们饿了吃草,渴了去克里雅河饮水。不变天,羊是不需要赶回羊圈的。要起大风了,牧民从草场上收拢羊群,赶回羊圈。他们认识自家的每一只羊,不点羊只总数,只是在心里默默数认着:它回来了,它回来了,它也回来了……

细细回想,这次行程路途中见到的所有羊群,确实都是羊只自由自在地觅食,没有见到一个牧羊人跟随。

长期以来,由于受特殊地理环境的影响,达里雅布依人生活在与世隔绝的环境中,形成了特殊的生活方式。他们世代口口相传,无记历志、不诸稼蔷,年长的老人就是他们的历史。老人们说,他们的祖先来自克里雅古城尕拉和喀鲁克(今属于田县)。十六世纪时,他们沿着克里雅河岸向北迁徙来到这里。起初他们在河两岸开渠引水,种植农作物,但是沙土盐渍化使被开垦的土地逐渐荒废,他们成为了牧羊人。关于达里雅布依人的来历,还有很多传说:一种说法是西藏阿里古格王朝的后裔,为逃避战乱翻越昆仑山进入了这片绿洲;另一种说法是他们就是这里的沙漠土著民族;第三种说法最有传奇色彩,即达里雅布依人是2000年前神秘消失的古楼兰人的一支。据乡政府提供的资料,三百多年前,有两个游牧人循河而下来到了达里雅布依。一名喀鲁克的叫艾买台克登的牧人居克里雅河东岸,另一位现在加依乡的牧人尤木拉克巴热克居河西。一河相隔,逐渐形成两大家族。现今,艾买台克登氏一支有68户,293人,尤木拉克巴热克一支有100户428人。根据我的观察,从长相、服饰特征看,达里雅布依人和于田人基本是一样的,没有明显的不同。

特殊的自然环境使这里的牧民居住得非常分散,户与户之间最近的十几公里,最远的可达百余公里,努尔·库尔班和阿不都拉·努尔父子两家相距两三公里,在这里算是住在一起了。如果你向达里雅布依人打听什么地方或谁家在哪里,得到的回答是手朝那个方向一指:“哦嗒。”这个“哦嗒”的距离就是十几公里;如果他拉长声音说:“哦-嗒。” 这个距离可能是二三十公里;如果他再拖长一点声音说:“哦---嗒!”那距离可能就有上百公里了。

久居大漠的生活绝不浪漫。生存问题时刻拷打着达里雅布依人的心。一个有经验的达里雅布依人,能够根据周围环境沙化的程度和沙丘的走向找到胡杨林;还能根据胡杨的树干和叶子来判断含水层的深浅,以便在河水平缓的洼地构筑一个较为稳定的居所。这种对生存环境的洞察力,是严酷的生存环境造就的。

去达里雅布依乡确实是艰难的。所谓的路,就是汽车在沙漠里、沙丘上行进时留下的车辙。我乘坐的越野车几次陷在浮沙和浮土里,大梁担在沙梁或土梁上,前进不了后退不得,只好用对讲机叫来“勇士”,用它的绞盘机把车绞出来。

辛苦地来到克里雅,那里绝美的自然风光决不会让你失望。在这里,阳光在瓦蓝的天空慷慨地挥洒着,照耀着间或出现或远或近的胡杨林,映射出一片灿灿金黄,把一切置身于它无以伦比的纯净与大度中。

从距离县城14公里的林业检查站进入达里雅布依乡,再沿克里雅河北上230公里左右,到达达里雅布依乡政府驻地达里雅布依村时,已是夕阳西下。远远的已经看到乡政府所在地高高飘扬的国旗和新疆移动公司的发射塔。一幅交融着原始与现代、混杂着古朴与文明的图景,让我心生敬意。沙漠深处,新疆移动居然在这里修了一个发射塔,这是达里雅布依给我的又一个惊喜。

天气晴好,晚秋的夕阳辉映下,照耀着间或出现或远或近的胡杨林,斜射出一片灿灿金黄。

阳光,灿灿金黄,成为我这次走访达里雅布依的主色调。

达里雅布依年轻的母亲和孩子,眼神中有自足自得也有迷茫和困惑。

达里雅布依年轻的母亲和孩子,眼神中有自足自得也有迷茫和困惑。 达里雅布依乡乡政府。

达里雅布依乡乡政府。乡政府座落在一片胡杨林边,一天的颠簸,我心里溢满了好奇。暮霭之下,汽车扬起的尘土,飘在离地面一米多的高处,久久不散,我再次意识到这里不身临其境就无法体会到的艰难与困苦。

站在距离乡政府不远的一个大沙丘上,我俯瞰乡政府所在地。这里完全不像是一个乡政府所在地,更像是一个沙漠中的驿站。居民的房屋依然是用红柳和胡杨编织,临街一面开着前门;后院比较大,是半敞开的,有羊圈、骆驼圈,还堆放着饲草、干枯的胡杨木和红柳枝。有一条几十米长的小街,街道没有硬化,全是沙土,街上有一家小饭馆、几家小商店。在车上听杨宇林说,以物易物是二三十年前的事情了。每年春秋两季会有零星的商贩从县城来到这里,他们用面粉和一些生活日用品换走牧民的羊群。几年前,这里的小商店还是无人站柜台的。你来买一袋盐,放下一元钱,自己拿上盐就走。几天没人来,那张一元钱依然还在原来的地方,不会有人拿走。现在,乡政府这一片人家出门都锁门了;小商店商品多了,也有人站柜台了。

达里雅布依乡政府小而简陋,蓝色彩钢板的房屋,门上并排悬挂着中共达里雅布依乡委员会、达里雅布依乡政府、达里雅布依乡人大主席团、中共达里雅布依乡纪检委、达里雅布依乡人民武装部5块牌子。院内的胡杨树,映衬着高高的移动发射塔、几个卫星地面接收天线,太阳能发电站,一根树干上挂着的4个大喇叭格外醒目。

晚饭是拌面,味道很好。乡党委书记孟存录说,这里不生产蔬菜,乡政府的炊事员只会做拌面、抓饭两种饭。饭桌上,孟存录向我们介绍了这里的情况。

1998年9月12日,达里雅布依乡从加依乡拆置建乡,辖区总面积2326.98平方公里,平均海拔1230米,辖区内有天然草场83万亩,原始胡杨林67.7万亩。现有1个村民委员会,6个村民小组,298户1397人,全部是维吾尔族。全乡有一所卫生院、一所小学、一所兽医站和一所胡杨林站,全乡有工作人员18人。乡政府驻地有10户人家,40余人,加上小学的59名学生,共有100余人居住,形成了这个乡的政治经济文化中心。

达里雅布依乡气候干燥,风沙频繁,年均降水量14毫米,蒸发量3000毫米。达里雅布依乡虽然守着克里雅河,但依然严重缺水。克里雅河经常断流,虽然政府给每户人家都打了自压井,但只够生活、牲畜饮水,而且水质不好,盐碱重。由于缺水,乡域内土地沙化严重!

全乡从事畜牧业,副业是挖大芸和甘草。今年,乡里人工接种了2000亩大芸,据说能为该乡牧民人均增收28元。近几年,乡里发展养驴产业,目前,该乡已有毛驴485头,户均有毛驴1.6头。据介绍,驴产业可为牧民每年人均增收12元。

这里的生活方式是极其单调的,漫天的黄沙、千年不变的胡杨,静静流淌的克里雅河。苦涩的风尘,苦涩的生活,那种古老的传统与生活方式维系着他们单调的生活。他们难道不孤独吗?

玉素甫·吐地书记回答了我这个问题。他说,由于交通极其困难,这里的牧民很少进城。四五年前,乡里包车组织牧民去于田县城。到了街上,一下车,他们逢人就抚胸握手,结果发现人太多了,怎么也没有办法向每个人都表示自己的问候与祝福。他们还嫌城里太吵闹,总是人来人往。现在,每个星期,达里雅布依乡都有一两辆车往返县城。每人车费200元,而且要聚集一批人把车装满才发车。如果不这样就赚不了钱,因为去一趟县城,光油费就要一千多元,还有车辆的损耗很大,跑一两趟就要维修、保养。至今,乡里还有一位63岁的老人,从来没有去过县城。

外面的世界很精彩;那么,大漠深处的达里雅布依受全新疆跨越式发展的影响,发生了什么变化呢?

长期以来,达里雅布依人在与世隔绝的环境中,以独特的生活方式和单一的生产方式在沙漠深处生存繁衍,他们对达里雅布依有着深深的依恋。

放牧和采挖大芸是达里雅布依乡年轻人的主要经济来源。由于自然环境越来越差,挖到的野生大芸越来越少,很多年轻人除了放牧没有什么可干。乡里三四年前开始组织转移年轻劳动力,到阿克苏拾棉花。结果走的时候,车下的长辈和车上的孩子都哭得好像生离死别。玉素甫·吐地书记代表乡里,开着车,拉着羊和面粉到阿克苏的沙雅县慰问,结果挨了一顿骂。

玉素甫·吐地书记说,现在好多了,年轻牧民们去了几年,确实赚到了钱,大多自愿外出务工了。年轻人更愿意和外界接触,希望能到距离县城近一点的地方生活,但内心还有矛盾和迷茫。近几年里,已经有十几户人家搬迁到了县城或距离县城比较近的地方。目前,乡里还有178个人在外地务工。

话题说到了牧民搬迁,孟存录书记说,不少牧民对达里雅布依是很留恋的,虽然也希望通过搬迁改变生活现状,但是,比较普遍的想法是,祖祖辈辈放牧为生、不懂种植业,如果迁徙到县城附近,没有合适的放牧地点,种植业又不会,靠什么生存呢?乡里就移民搬迁问题征求牧民们的意见,百分之六十的人表示如果有一个合适的去处,愿意离开这里。

那么,搬迁是达里雅布依人最后的出路吗?乡领导告诉我,这里修一条公路,造价非常昂贵,240公里公路,需要一亿多元资金,后期养护更是需要巨大投入;修筑公路必然会对当地的生态环境造成破坏,也无法从根本上改善当地牧民的生活状况。综合权衡,搬迁是惟一正确的选择!孟存录书记说,县里在距离县城14公里的地方,划了5000多亩地,用作达里雅布依乡牧民搬迁地。每户人家建筑面积80平方米,由国家每户拨付2.5万元,自治区财政配套0.5万元;安居富民项目经费每户投入3万元,抗震安居项目经费每户1万元,加上天津对口支援每户1万元,每户共计8万元建设经费。规划2012年动工,2015年完工,2016年搬迁。

克里雅河秋色。

克里雅河秋色。白天的沙漠是孤寂的,到了晚上宁静极了,宁静得能听见自己的呼吸。站在达里雅布依乡政府台阶上,月色如水包裹着你。月亮非常非常亮,月光下的沙漠依稀可见缕缕波纹。走出繁华喧嚣,如此静谧时,一个人占有大漠深处月下美景,才能体悟自我与自然之间的相通。

10月28日凌晨7时,我爬上离达里雅布依乡政府不远的一个大沙丘,观赏大漠日出,拍摄晨牧画面。沙漠里的清晨,天空洁净,没有一丝风,牧人家木屋顶飘出缕缕炊烟,在晨曦下飘渺而去,拉出一道悠悠青烟,渐行渐远,融入沙海林涛,迎接大漠日出。

达里雅布依日出,比城市里要缓慢悠长得多。先是东方的天边泛起一抹橘红,朝日开始一点一点地从沙丘后探出头来,天空被渐次晕染得橘红润黄天蓝相间,好像悬起一块巨大的艾德莱斯绸。随着朝阳逐渐升起,东边天上一片浓浓的橘红,将远处的沙丘浸润成红、黄、灰的起伏彩浪。空气似乎轻轻地鼓动起来,雾霭散去,初升的太阳倏然跃出沙丘,挂上树梢,染上胡杨黄,终于开始散发出灿灿金黄。远近相间的胡杨林和天边的朝阳,不知是谁的色调渗润了谁,抑或相互晕染,最终融合成泼墨似的灿灿金黄。

阳光,灿灿金黄,成为我这次走访达里雅布依的主色调。

晨起的牧民,牵驼而出,无声地在沙梁上跋涉。牧民与驼,全然不为大美日出所动,慢悠悠的,我行我素,径自走入画面。我惊呆了,被这幅自然之画摄取了全部情愫和思维。我惊异于这里的自然与原始之和谐,惊羡于这里大自然的朴拙之美,惊叹于这里的天人合一,震慑于世居大漠深处的牧民之淡定从容。

听达里雅布依乡党委书记孟存录说,于田县已经申请将克里雅河下游绿色走廊和达里雅布依绿洲列为自治区自然环境保护区。我祈愿这个申请被批准,达里雅布依水样的月色、大美日出、胡杨的朴拙之美,达里雅布依的自然原生态,应该得到国家永久的、完好的保护。

早餐毕,我来到乡卫生院。卫生院是一排蓝色彩钢板房,有办公室、药房,甚至还有两间病房。院长阿依夏木·吐尔逊,新疆医科大学毕业已经在这里工作了5年,还有和田地区卫生学校毕业的医生乌布力卡斯木·麦思迪克和两名保健员已经等候在这里。阿依夏木·吐尔逊说,病人不多,一个星期大约五六个病人。卫生院的另一项主要工作是防疫。我问她,你们前段时间是用什么办法、多长时间完成适龄儿童口服脊髓灰质炎疫苗的?是否全覆盖?阿依夏木·吐尔逊说,3天时间,全乡覆盖。达里雅布依乡交通如此困难,怎么可能3天完成?她说,克里雅河东岸住了7户人家,西岸住了16户人家,还有一些很散的牧民家,是他们全院人员沿克里雅河两岸从北到南发放到家;相对集中的村民小组,是用电话通知,集中到乡政府来服用。这是达里雅布依给我的许多惊喜之一。

达里雅布依乡纪检书记玉素甫·吐地接上话说:“以前,我们这里的牧民谁家要结婚,最起码得提前15天,骑着毛驴或摩托车通知周围的邻居、村民。现在不需要这样麻烦了,一个电话,就能通知到!乡政府的移动发射塔可以覆盖方圆5平方公里,其他地方用卫星电话打。”

课间操时间,我赶到始建于1989年的达里雅布依乡小学。

2001年,中宏基房地产公司出资建成了现在的中宏基希望小学。走进干净、整齐的校园,眼前是飘扬的国旗和整齐的彩钢板教室及学生宿舍。在如此偏僻的沙漠腹地,有一所远比乡政府漂亮的学校,这是达里雅布依给我的大惊喜。

学校的篮球场不算大,十几棵胡杨环绕;这里除了胡杨、红柳,没有其他树种,学校教师为了让孩子们长见识,居然从城里带来几棵柳树种上了。孩子们穿着统一的校服在操场上做操。由于没有扩音设备,一个三年级的学生喊口令领操。学校的负责人阿不力孜·阿布都拉是洛浦人,毕业于和田地区师范学校,来这里工作已经6年了。他介绍说,目前学校有一至三年级学生59名。党和政府非常关心这里的孩子们,学生寄宿,吃住都在学校,一切费用全部由政府承担。目前,学校有10名教职工,负责孩子们的饮食起居和学习。孩子们15天回一次家,周五由家长接回去、周日送来。“我们的教职工基本上都来自县城,一个月能回一次家,有时候,因为忙于教学和照顾孩子们,有些教师一个学期才能回一次家。因为我们丢不下我们的孩子!”

四年级以上的孩子呢?在哪里上学?孟存录书记告诉我,县里考虑到达里雅布依乡的办学条件及师资力量,从2007年开始,四年级以上至初中三年级的孩子全部安排到于田县城的小学、中学读书。现在四年级到六年级有112个孩子,初一到初三有105个孩子在县城读书。学生们包括吃、住、行在内的所有费用均由政府承担。每学期回一次家,安排专人、专车接送,光每年包越野车接送学生上学,县里就要花7万元。乡里干部每年都要组织并全程参与接送孩子。

孩子们上课了,我旁听了一年级的语文课,朗朗书声回响在沙漠上空。三年级在上数学课,阿不力孜·阿布都拉老师让一个学生上台领读乘法口诀,孩子们都高高地举起手来。

看着孩子们认真学习的场景,想起喊着口令做操的情景,我想,这一代达里雅布依人,肯定是要走出克里雅河的。

我问孟存录书记,乡小学目前最需要什么?新疆法制报社想为他们走出克里雅河增加一点推力。

孟存录书记和阿不力孜·阿布都拉老师商量后告诉我,一套扩音设备,一台电脑。这个要求很低,我们能办到,而且必须是买全新的。

10月29日,我在和田市采访曾担任多年于田县委书记、现任地委委员、公安局局长的张秀成。说起于田和达里雅布依乡,张秀成兴致很高。他首先给我提了一个问题,老子西出函谷关后去了哪里?我说西出昆仑呀。不对,老子西出昆仑即来到于田达里雅布依;并且在达里雅布依完成了他的《道德经》。不是在达里雅布依这样的环境,擦不出老子哲学思想的火花,也就没有老子哲学。许多东西,是他在达里雅布依悟出来的。也是在于田,老子和释迦牟尼坐昆仑而“谈经论道”。两位古代历史上的伟大哲人在这里交流,相互吸取了对方的智慧,丰富完善了自己的学说体系。

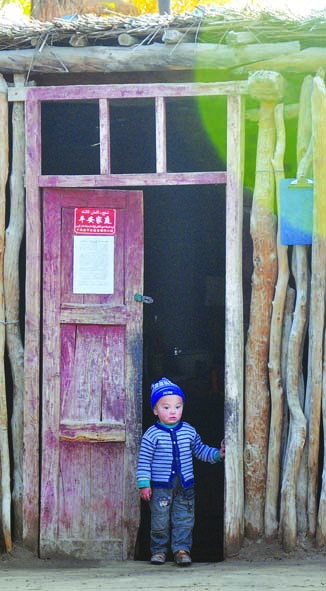

达里雅布依乡的“平安家庭”。

达里雅布依乡的“平安家庭”。 达里雅布依之秋。

达里雅布依之秋。 达里雅布依中宏基小学学生在做课间操。

达里雅布依中宏基小学学生在做课间操。

一直在和田工作,张秀成热衷民俗研究。据他观察考证,于田县以及达里雅布依乡的维吾尔族的服饰与道教有关联。他分析说,妇女们头戴一种名为“太里拜克”的碗帽有道教的影响;那时,这里的人都梳发髻,“太里拜克”就是戴在发髻上的。他说,于田妇女穿的“派里间”——箭服,也与道教有关联,原来是对襟两边合成一幅道教的阴阳鱼图案,一代代相传,慢慢走样,鱼变成了箭样,又逐渐演变成衣襟的两侧绣对称的七条箭图案。

历史上,克里雅河曾经是横穿塔克拉玛干沙漠的,张秀成说。他问我,知道西域玉石之路的起点吗?就是这条克里雅河。人们从昆仑山上开采出大块和田玉料,就是从于田上船,通过克里雅河运到龟兹;再从龟兹沿丝绸之路东运至全国各地。据他说,曾经发现过那时运玉的大船。

10月30日上午,我在和田市购买了一套150瓦多功能有源扩音机和一台联想电脑,一台DVD和有《中华人民共和国国歌》、《中国少年先锋队队歌》、第八套广播体操伴音的音碟,下午往返400公里,送到达里雅布依乡驻县城办事处。乡长买苏木江·买买提明和副校长康巴尔汗·买买提明代表乡政府和学校郑重地收下我们的馈赠。康巴尔汗·买买提明说,要用这些现代化电器点燃孩子们的希望。

买苏木江·买买提明和康巴尔汗·买买提明回赠给我和报社两顶妇女逢节假日戴的“太里拜克”小帽,说这是达里雅布依乡一千三百多人的感谢。

我和新疆法制报社的愿望是,每个周一升旗时,让达里雅布依乡中宏基希望小学操场上高亢嘹亮地响起《中华人民共和国国歌》。