西湖深处是苍凉

2011年06月23日 00:03 来源:中华工商时报

作者:■江丛干

|

去年春,读到章诒和、贺卫方的合著《四手联弹》。章诒和在书里说,“若生明清,只嫁张岱”。此语颇有些石破天惊,将我的少年记忆瞬时激活。章诒和是我所欣赏的当代散文大家,而对中国历史,我更怀有一份钱穆所教谕的“温情与敬意”,于是将张岱著作几乎悉数搜来。

虽然比不得庄子、李杜、苏轼是中国文化的珠穆朗玛,但张岱绝对是一座文化高峰。张岱生活于明清交替之际,出身绍兴仕宦世家,自谓“少为纨绔子弟,极爱繁华”。明亡后逃离绍兴,披发入山著书以终。他很会玩,“好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔”;他更会写,留下《琅嬛文集》、《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》、《夜航船》等绝代文学名著,兼有《石匮书》、《石匮书后集》等史书。著述之丰,用力之勤,令人惊叹。

张岱的散文,题材多为晚明社会的文化风俗或其生平所历。他是个敏锐的发现者,是个不折不扣的市井诗人,写文化风俗呈现的是一幅晚明的《清明上河图》;他擅于写景,将苏浙山水赋予了浓烈的个人色彩;他长于写人,简单几笔人物形象呼之欲出。其文雅致、简约、凝练、生动、讲究,别人用一二百字才能说完的事,到了张岱笔下,只需数十字辄尽情状;文章雕琢很深,却看不到丝毫痕迹。如此功力,揆诸明清,几无人望其项背。而我最感兴趣的,还是他不断描写的杭州西湖。

张岱写西湖,凡76篇,其中《陶庵梦忆》4篇,《西湖梦寻》72篇。我少年时钟爱的《湖心亭看雪》,即出自《陶庵梦忆》。《梦忆》有一篇写西湖香市,“此时春暖,桃柳明媚,鼓吹清和,岸无留船,寓无留客,肆无留酿”,香市的热闹场面在三个简洁的排比句下跃然纸上。《梦忆》中的另一篇《西湖七月半》,则以诙谐的笔调描写了斯时百姓生活情状及七月半的盛况,让人叹为观止:“以故二鼓以前,人声鼓吹,如沸如撼,如魇如呓,如聋如哑,大船小船一齐凑岸,一无所见,止见篙击篙,舟触舟,肩摩肩,面看面而已”。

《西湖梦寻》写的当然都是西湖。全书对西湖一带重要的山水景色、佛教寺院、先贤祭祠等进行了全方位的描绘,按照总记、北路、西路、中路、南路、外景的空间顺序依次写来,把杭州的古与今展现在读者面前。尤为重要的是,《梦寻》每一篇章之后还选录了先贤时人的诗文若干首(篇),更使山水增辉。72篇中,篇篇堪称经典,且妙语不绝。随便摘一段《飞来峰》便可管中窥豹:“飞来峰,棱层剔透,嵌空玲珑,是米颠袖中一块奇石。使有石癖者见之,必具袍笏下拜,不敢以称谓简亵,只以石丈呼之也。”

为什么张岱在文章中对西湖着墨最多?为什么在“瓶粟屡罄,不能举火”的困顿中还能有如此曼妙的文字?在我看来,这既因为张岱幼年生活过数年后又多次畅游过的西湖极一时之盛,也因为明亡之后,作为明朝遗民的张岱梦已破碎,只好也只能靠“梦忆”“梦寻”来寻求精神支撑了。另一方面,这也是他要从一个侧面向人们传递其披发入山的家国情怀,以表明心迹。他在《西湖梦寻》的自序中说:“余生不辰,阔别西湖二十八载,然西湖无日不入梦中,而梦中之西湖,实未尝一日别余也”。他所念念不忘的西湖,是明代的西湖,是“梦中犹在故居”、充满了亡国之痛的西湖。

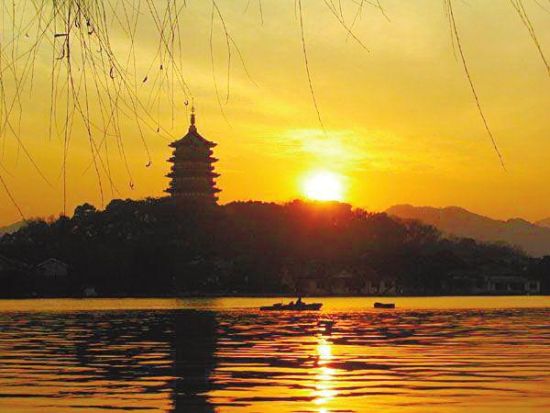

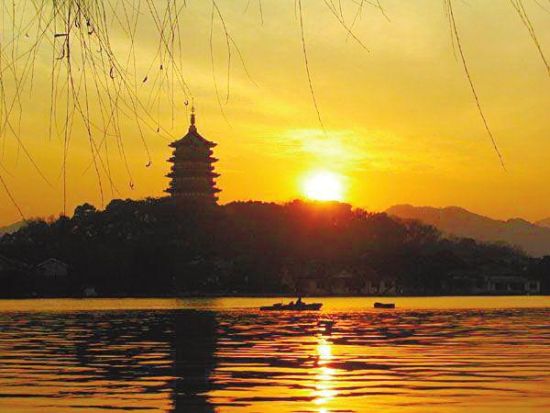

去年夏季,因观看上海世博会,我经杭抵沪,再游西湖。面对湖光塔影、弱柳夭桃,不知怎么,我老是想起张岱,想起他的浮华与苍凉。其实何止张岱,西湖这一片锦山绣水,它承载过多少人的欢乐与悲愁啊。

思绪飘向柳永。柳永一阕《望海潮》,“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”,写尽杭州的美丽与富庶,传说金主阅此词后,慕江南胜景,遂起渡江之思。几十年后,张炎写下《高阳台·西湖春感》,“当年燕子知何处,但苔深韦曲,草暗斜川”,一声亡国恨,却是宋词长曲中最后的歌吟了。

是不是美丽就定会遭人嫉妒,繁华就一定不能持久?一路想着张岱的跌宕人生,还有杭州的前尘往事(其实还有汴京、扬州……),走进西湖深处,纵良辰美景,我却游兴渐无。

张岱的句子再次涌来,“繁华靡丽,过眼皆空”。

| 分享到: |

滚动新闻其他文章

- 2011-06-23 00:03:27箭扣长城有望成新景点

- 2011-06-23 00:03:27米其林和它的那些星

- 2011-06-23 00:03:27玛丽莲·梦露

- 2011-06-23 00:03:26特种计算机水下发出微博

- 2011-06-23 00:03:25三星爱之光行动正式启动

- 2011-06-23 00:03:242020年我国海上风电将达到3000万千瓦

- 2011-06-23 00:03:24第七届国际络病学大会召开

- 2011-06-23 00:03:23谁应为事故瞒报谎报负总责?

中华工商时报其他文章

- 2011-06-23 00:03:27箭扣长城有望成新景点

- 2011-06-23 00:03:27米其林和它的那些星

- 2011-06-23 00:03:27玛丽莲·梦露

- 2011-06-23 00:03:26特种计算机水下发出微博

- 2011-06-23 00:03:25三星爱之光行动正式启动

- 2011-06-23 00:03:242020年我国海上风电将达到3000万千瓦

- 2011-06-23 00:03:24第七届国际络病学大会召开

- 2011-06-23 00:03:23谁应为事故瞒报谎报负总责?