我们怎样做父母(法眼)

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-01 01:00 来源: 国际金融报

【新闻背景】

一、《南方网》报道,年近六旬的老父老母,从湖南郴州老家来深圳帮助儿子带孩子,没想到得到的竟是身为公务员的高学历儿子的辱骂和殴打。

二、10月16日,中央电视台《看见》栏目播出了对16岁博士张炘炀的专访《长大要成人》。在专访中,张炘扬发出疑问:“博士出来,我连住的地方都没有。博士毕业有用吗?”并要求父母全款在北京给他买房。

格雷戈里综合征是一种会在男性身上发作的遗传疾病,患者从十五六岁起脑神经会逐步死亡。日本作家东野圭吾曾写过与此有关的一个故事:宫本与带有该遗传基因的丽子结婚,意外怀孕,生子取名时生,长大果然患病。丽子夫妻想知道孩子“有没有来到世上真好的感觉,恨不恨父母把他带到这个世界上。”未及问,时生离世。东野圭吾安排时生借尸还魂,告诉父亲“自己为来到这个世界感到欣慰”。小说提出了两个深刻问题:作为子女应该如何面对已无法选择的父亲;作为父亲在无足够好(或最基本的)条件时,该如何面对子女。

东野圭吾用温情的结局搁置了这两个问题,但现实无法用温情化解。家庭并不是自足封闭的空间,外界的信息常是打破家庭故步自封的动力,既然父母能拿别人家的孩子来数落自己的孩子,子女何以就不可以拿别人的父母来抱怨自己的父母。尤其是现在,资讯之畅通前所未有,在见惯了“世胄蹑高位,英俊沉下僚”后,前述问题就变成了:生存竞争中的劣势者与其子女的关系应如何处理。

自然造就不平等,而社会的作用就是将其合法化。个体可能会为消除不平等作努力,有人康健,有人残疾;有人破茧而出,有人沉入谷底;有人卖三聚氰胺发财,有人吃三聚氰胺患病。在社会的涤荡中,生命分出上与下。对胜利者,子女是他们野心的延续。对失败者,子女或是他们安慰,或是他们“翻本的机会”。如果子女出息,大概可以让他们扬眉吐气。但对子女而言,问题是“为什么偏偏是我?”

若非传统的礼崩乐坏,答案是显而易见的,因为所谓生存竞争并不是个人的搏杀,它是血脉、家族的竞争。在家族功能渐趋弱化后,虽然如今并没有标准答案,但把人生当作接力赛仍是个惯用的比喻。倘若如此,前面交棒的跑得慢,后面接棒的就要付超出他人的努力才赶得上,那么接棒的对交棒的责备、怨恨,似乎无可厚非,这便可以理解两个高学历子女何以对父母求全责备。

他们如此做法,并不可轻斥为泯灭人性,因为人性比教化来得更虚幻。人类学家发现世界上很多民族在原始社会都有弃老、杀老之习俗,史载我国北方的游牧民族中多也以少壮为贵,与其说人性如此,不如说是环境恶劣所致。当两位高材生到了新的“丛林”之后,生存压力前所未有之巨大,而父辈所能给予的帮助微乎其微,父辈功用的丧失使亲情的维系变得更加艰难。这其中包含的逻辑与前面接力赛的逻辑其实是一脉相承的。只要我们还用接力赛或类似的比方来教育子女,我们在子女进入新的“丛林”后大约总免不了被抛弃的命运。

我们又不可责怪是进化论生长出现在这般怪异的伦理现状。九十多年前,民国政府教育部的一名公务员就是受进化论的影响,以唐俟的笔名在《新青年》上发表了《我们现在怎样做父亲》,他痛斥挟恩图报的父母子女关系,说要以“爱”而非“恩”作为家庭的基本伦理,要“解放子女”。而对“觉醒的父母”而言,要做出牺牲,“自己背着因袭的重担”,让子女们“到宽阔明亮的地方去,此后幸福地度日,合理地做人”。我们现在做父母的,大概还是得按这样的道路继续走下去吧。

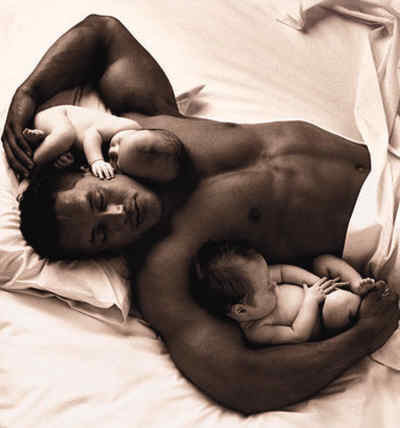

作为父母,都有衰老朽坏的一天,在这之前,得让子女有足够的能力独自生存在这个寂寞空旷地能听到自己脚步回音的世界上,这就是我们的本分,不多也不少。此外该做的,不过是攒上足够多的钱,好为自己买成人纸尿布而已。如若在行将就木之际有人在耳边告诉我“为来到这个世界感到欣慰”,大概也是件不错的事情,而我并不觉得这句话有多么难以启齿。