林书豪不是一个个体的奇迹

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-05 16:51 来源: 《第一财经周刊》

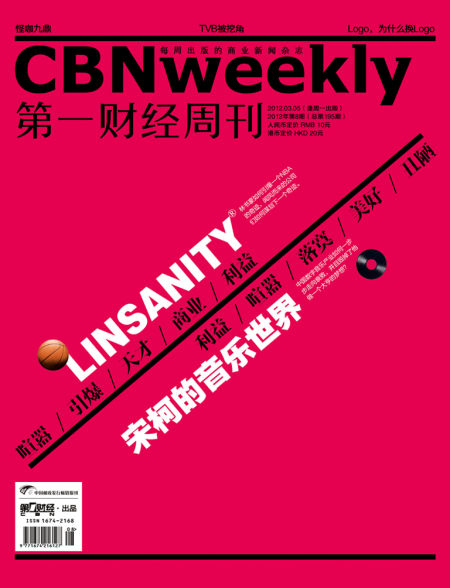

《第一财经周刊》195期封面

《第一财经周刊》195期封面

有一种叫“好文章”的文章

林书豪不是一个个体的奇迹。他置身于NBA这个“造星机器”当中,常青藤联赛、发展联盟、NBA正赛、全明星秀场机会不断闪现,当然,抓住机会的不光是他,还有NBA。

李翔的稿子在几周之前就已经写好了,没有急着发的一个原因是,我在看到它的时候,有一个很强烈的感觉就是:有些文章的价值并非是以周为单位来衡量的。

很多时候,我们被“信息碎片化”这样的词吓怕了,以至于我们相信读者只愿意看很短的文章—我承认这可能确实是一个趋势。但就像李翔在这篇有关宋柯与唱片业的文章中所传递的那样,即便一张唱片碎片化为一支支单曲,但它不会碎片化为一段旋律,好的歌曲、音乐永生。同样,我也相信还有一种叫“好文章”的文章,它从来不会在喧嚣中被埋没。

所以我们这一期也尝试用一种可能算是“不友好”的版式来处理这篇文章,我希望这种设计能让我们回归阅读。我第一次看这篇文章是通过手机,它不是一个好的阅读载体,但这并没有妨碍我一口气读完了它。这篇文章的很多观点和信息在我们事先商量的过程中已经出现—一个好文章作为载体的价值:它可以让你以更舒服的方式,接受曾出现的但已碎片化的—信息。

传统媒体这些年一直仿如惊弓之鸟,以至于有的时候我会怀疑以Google为代表的互联网传播信息的方式被高估了。在事实、信息这个领域里,Google更有优势和价值;但进入到知识和完整的价值观传递方面,问题可能就不那么简单;而对于那些优美的文字、那些愉悦的阅读体验,杂志可能还是一个很好的载体。为什么是一组形式各异的文章,为什么有图片有排版,这里凝结的劳动,就是我们的价值。

当然,挑战是随时都在的,甚至困惑也无时不在。有一次我拿刘德华的单曲和他的演唱会对比,不久,有读者来信提议为什么不可以单独卖某篇文章,以微支付的方式未必不会带来收入。我的回复是,这可能会毁了我们的商业模式,我们是通过创造好的内容、创造一个庞大的读者群,然后把读者群销售给广告客户的盈利模式。但我得老实承认这一点:我用商业模式来为我们的选择做辩解,是拿结果来解释结果。

就像《丑陋与美好,宋柯的音乐世界》这篇文章中所说,全球唱片业失败在于商业模式被新的传播方式所摧毁。而于我们有借鉴意义的则在于,同样是面对渠道,我们和宋柯一样毫无谈判能力,我们被广为诟病影响我们用户体验的投递质量问题,至今也难以根本解决,其根源也在于我们对渠道的话语权缺失—我们比唱片业幸运之处可能就在于媒体的渠道没有苹果的iTunes,没有运营商的强势介入,没有大资本入场。

所以归根结底还是产品。如果我们想立于不败之地,那么让产品本身更有价值是根本。李翔是新加入我们团队的总主笔,他的眼界、文笔和介入商业世界的天分会提升我们的价值。

在上周,我们的特约记者雷婧姝出现在奥兰多,她为我们带来了林书豪和围绕他的商业世界的现场采访。

从现在开始,我们驻纽约、伦敦和香港的特派记者和主笔们也继硅谷之后相继到位。

这些都是我们为产品所作出的努力,与其戚戚于新媒体的冲击,不如认真地研究产品本身的价值提升。所谓竞争优势,就是知道自己应该做什么并努力做好,就是扎实投入。