发展战略的四种模式

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-01 17:35 来源: 中国改革

本文提出发展战略的四种模式,旨在通过展示治理与增长之间的相互关系,为决策者提供广泛而多样的可行性战略选择,并阐明这些选择的空间如何被一国独特的路径依赖所限定

财新《中国改革》 特约作者 布莱恩·列维 弗朗西斯·福山

在低收入低增长的后发国家,改革者面临的挑战不是制定最优经济政策,而是以更广阔的视角考虑经济和政治之间的相互作用及动态变化,找到切入点,启动量变到质变的良性循环。就此而言,主要存在下述四种模式。

模式一:国家能力建设

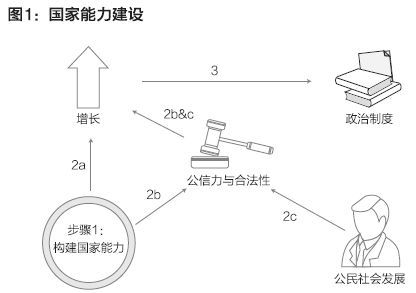

图1这一发展模式隐含的切入点是通过国家能力建设来改变国家功能失调的状况,使之成为高效国家。

图1

图1图1描绘了国家能力建设通过什么方式启动良性的发展循环。第一步是投资于国家能力建设;第二步是将新建设的国家能力用于促进经济增长。这一作用可以通过以下三个相互补充的渠道来实现。

渠道2a强调国家表现的改善与经济表现之间的直接联系。更好的政策、更有效的基础设施、更有效地处理事务的官僚体制、透明的参与式服务供给,所有这些都有助于培育更好的投资环境,从而促进经济增长。虽然政策可以相当快地改变,但是,基础设施和官僚体制的改善需要时间,几乎没有“速胜”的可能性。

渠道2b强调,被人们认为有政治意愿开展国家能力建设的领导层的出现,会产生预期驱动效应。甚至在公共部门的表现得到实际提升之前,私人投资者就会认为经济的生产潜力是可信的。获得可信性本身有时足以带来新的经济活动和增长加速,一个常见方式是迅速采取意义深远的“大笔一挥”式经济改革。

渠道2c显示,政治领导人可以坚持一个更广泛的“公平”承诺,也即让人们广泛共享增长收益的包容性增长,使国家能力建设与可信性渠道相互促进。只要公民相信这一承诺,国家的合法性和稳定性都可以得到加强,这将更显著地推动投资环境的改善。

需要注意的是,上述渠道并没有涉及政治制度。只要由国家能力建设引领的发展顺序能够带来政治制度的变革,这就是一条长期的间接路线,其中社会变迁(通过参与式服务提供、财富创造以及中产阶级的兴起)会产生新的压力,要求建设管理精英之间——既包括企业之间的,又包括企业和国家之间的——冲突的法治,实施更广泛的政治改革。在图1中以虚线表示的渠道3阐明了这种长期的动态变化过程。

上述顺序是一种“发展型国家”的顺序。在过去50年中,不少国家自诩为有抱负的“发展型国家”。它是解释东亚发展的主流模型,也是很多拉美国家(包括巴西和墨西哥)在20世纪80年代之前的目标。在20世纪的大部分时间里,前中央计划经济其实就是失败的“发展型国家”的一个变种。

即使是在今天,中央计划经济已经崩溃,国际经济和政治环境同先前的东亚兴起时已经大为不同,在低收入国家中,仍然不乏这类雄心勃勃的“发展型国家”。非洲的埃塞俄比亚、卢旺达和乌干达,中亚的阿塞拜疆,以及东南亚的越南都是这样的例子。

一些“发展型国家”取得了举世瞩目的成功,韩国是一个经典案例。其发展是由奉行干预主义且有强大能力的国家领导的,实施积极的产业政策,来推动经济增长。虽然韩国在加速发展之前都是在威权统治之下,但是,“公平”提供了合法性基础。土地改革确保了农村地区的平等;增长是以劳动密集型出口为导向的,从而创造了就业;教育部门的大量公共投资为所有人提供了机会。同时,包容性增长启动了深刻的社会变革,促进了中产阶级的出现以及民主转型。

然而,持续的成功更多地依然是例外而非规律。对于以国家能力建设为基础的发展战略来说,有两组告诫看起来尤其重要。

第一个告诫是,在新政治领导人执政的前期,很难去分辨表面上的“发展主义”承诺和相关的国家能力建设是不是真的,抑或只是为了巧妙地掩盖迁延不愈的腐败和世袭制模式。

第二种告诫涉及向更多元化的政治制度转变(图1的渠道3)。如图1所示,“发展型国家”通常首先关注与经济和官僚体制改革,而忽略政治制度改革。韩国的民主转型为我们提供了政治制度改革成功的案例,但是,其他一些轨迹也可能会出现。例如,新加坡通常也像韩国一样被列为东亚成功的代表,然而,与韩国不同,虽然新加坡有雄厚的经济实力,但并没有表现出向民主转型的迹象。

模式二:变革型治理

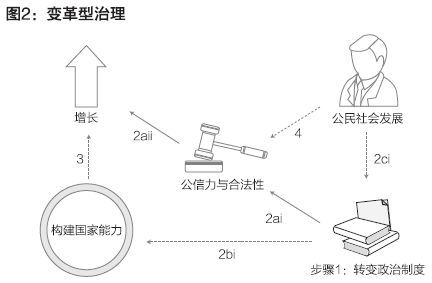

图2这种模式以政治变革作为发展的切入点,力求强化法治,建立国家领导人选举的民主机制。

图2

图2图2说明了政治制度变革可能通过三个不同的渠道引发良性的发展循环。第一个渠道(图2中的步骤2ai和步骤2aii)包含了政治制度变革对公信力与合法性的直接影响。这一变革包含了向政治民主的转型,或是法治的增强,或者两者兼有。这两个方面的努力,都是希望制度变革可以加强一国领导人的责任,减少武断、随意的行为,进而改变预期并启动增长。

连接政治制度与增长的第二个渠道是国家能力(步骤2bi 和渠道3)。政治变革有可能从根本上改善国家能力建设的激励与方式。随着领导人从追逐私利转向更负责任并以公共利益为中心,他们更有可能投资于国家能力建设,并将此来改进发展表现,此时,激励的改善就会发生。国家能力建设的方式之所以得以改进,是因为更强的问责制和规则约束不仅是政治变革的主要预期结果,而且是公共官僚体制良好运行的一个重要的前提条件。

连接政治变革与增长的第三个渠道是公民社会的发展(步骤2ci和渠道4)。政治制度变革和公民社会的发展有很强的相互补充关系。由于很多公民过去一直不信任国家权威,在极端的情况下甚至会公然抵抗,因此公民和国家关系的改变以及一系列公民社会制度的出现可以强化国家机构的合法性,进而改善投资者的信心,并促进经济增长。

由于渠道2bi和渠道2ci(以及法治的增强)只在长期内影响增长,所以在图中以虚线表示。

这一模式涵盖了三组国家。第一组是新近加入或者在不远的未来有望加入欧盟的后社会主义国家。至少从三个方面来说,加入欧盟是一种强有力的改革引擎。第一,加入欧盟带来的好处为变革提供了强有力的激励。第二,欧盟共同体和相关的政治预期提供了一个清晰明确的可供正式加入欧盟国家效仿的制度模式。第三,加入欧盟为这些国家提供了一种有效的机制,来可信地表明它们将继续改革的方向和承诺。

第二组国家分布在拉丁美洲。在20世纪60年代军事政权统治期间,拉美民主曾经遭受巨大的挫折。然而,整个拉美地区都在20世纪90年代前期恢复了民主,而且民主质量稳定提高。这不仅体现在整个拉丁美洲过去30年间投票率的上升上,也体现在一些质的变化上,例如,将权力授予较低的政治层级,给予公民更大的发言权和参与权。

巴西、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉和玻利维亚都是近年来经历了分权化进程的国家。低层政府中更大的公民参与权在很多情况下提高了治理的质量。例如,玻利维亚1994年的《民众参与法》使公共资源的再分配更有利于穷人。在哥伦比亚,直接选举出来的具有更多市政自治权的市长积极推行了一系列控制抢劫与毒品的创新型项目。在巴西,通过诸如阿雷格里港的参与式预算等创新项目,传统的庇护政治得到了控制,巴西选民已经习惯于用投票箱惩罚那些将不合理比例的税收用于公共部门就业而不是服务或投资的市长或州长。

第三组是在20世纪90年代初期实施民主化改革的40个撒哈拉以南非洲国家。非洲国家的民主转型同东欧一样全面而迅速。南非的经验表明,即使没有欧盟之锚,民主化依然可以通过图2中描述的各种渠道而为进一步的发展提供支持。

另一方面,预期的改变(步骤2ai→步骤2aii)要比很多人所设想的慢很多。南非从种族隔离转向民主的多数制规则,的确增强了合法性,这部分是因为南非的政治变革迅速导致了公共支出模式从根本上转向有利于大多数穷人。但是,直到南非在种族隔离废除后实施了长达六年的发展中世界中最好的宏观经济政策后,市场才克服了对不稳定的恐惧,南非的信用评级也因此上升。20世纪90年代后期,经济缓慢整张,到2007年时略高于5%。

政治变革对国家能力的影响(2ai→2bi→3)不是那么明显。南非向民主的迈进创造了以全新的视角调动公共部门积极性的机会。但是,它同样要求官僚体制从白色特权的捍卫者转变成一个国家浑然一体的公共部门。

然而,托马斯·卡罗瑟斯(Thomas Carothers)认为,南非民主化进程支持发展的经验只是一个特例。他注意到,在经历20世纪90年代早期的非洲民主化浪潮之后,布基纳法索、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、毛里塔尼亚和坦桑尼亚等一党执政的国家推行了自由化,但政治开放相当有限;在其他国家(如赞比亚),新政权最后也变成了一党执政的结构。这些国家拥有有限的但真实的政治空间,一些反对群体可以提出质疑,还有民主所需的几乎所有的基本制度形式。然而,一个政治群体主导了整个系统,几乎扼杀了权力更迭的可能性。国家的主要资产逐渐沦为直接服务于统治政党;司法机关通常胆小怕事;公民除了投票之外,几乎没有其他重要的政治参与权。

与此相对,拉丁美洲和后社会主义国家则容易出现如下情况:政权可以在真正不同的群体之间更迭,但是,民主依然是肤浅的、困难重重的。除了选举之外,政治参与几乎没有得到扩展。所有主要政党的政治精英都被认为是腐败的、追逐私利的和无效率的。政权的更迭似乎只是将国家从不幸的一端推向不幸的另一端。

模式三:刚刚足够的治理

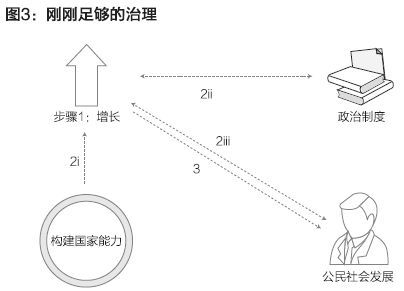

图3这一模式意味着通过渐进的制度改革维持增长,不是提前预测并处理掉所有可能出现的制度约束,而是集中于当具体的能力和制度约束阻碍经济增长时加以处理。

图3

图3图3中的步骤2i-2iii描述了一个“刚刚足够的治理”的发展战略“良性循环”是怎样逐渐演变的。这些步骤是以虚线表示的,表示在“刚刚足够的治理”的战略中,可持续增长依然是其主要目标。

然而,随着增长的持续,可能会出现使扩张受挫的制度约束,或者是基础设施和重要公共服务提供乏力,或者是由于公共官员面对逐渐增强的权力寻租而导致腐败增加,或者是公民对政府不关心他们日常问题的不满情绪的增加而导致社会疏离感增强,抑或是需要有更高水平的法律和制度来支持更为复杂的经济增长。可持续增长因而变成一种“冒险的行动”:持续的危机管理,在功能失常的环境下无休止地收拾烂摊子,但是,依然通过持续的动态化试图突破现实。

应该注意,“刚刚足够的治理”不应被看作为一个相对无痛的发展战略。并不是所有“硬约束”都可以通过渐进的措施清除掉。此外,随着增长的持续,社会发生了深刻的变化:出现了新的压力和机遇。在这些方面,图1和图3指出的渠道3可能会成为主要的渠道:为政治制度的“突变”创造条件。

孟加拉国是这一模式的典型范例。自20世纪70年代初期国家独立之后的30年间,孟加拉国人均收入翻了一番还多;贫困率从70%下降为40%;儿童免疫接种率从几乎为零上升为接近80%;预期寿命从45岁上升为63岁。然而,孟加拉国一直位居世界上最腐败的国家之列,其他治理指标排名也很差。其发展的关键原因在于一系列“适当”的改善:良好的宏观经济管理,有针对性的贸易政策改革提供了适度的开放度,使得服装出口部门发展起来(以及在其他特定部门有利于发展的类似的针对性政策),再加上成熟的非政府机构在公共服务提供过程中所起的不同寻常的作用。这些强有力的改善都是在持续不断的政治危机背景之下发生的。

类似的治理混乱和经济表现持续高涨共存的情形在其他一些国家表现同样明显。泰国自20世纪80年代以来一直是东亚奇迹的典范,但是,从来没有表现出类似韩国和中国台湾地区的治理水平,军人干政、政治改革、腐败和民粹主义此起彼伏,政局始终动荡不宁。

“刚刚足够的治理”的核心问题在于,很多“增长加速”接下来就会出现倒退,尤其是由自然资源驱动的一时景气会对脆弱的公共部门造成破坏,巨额租金使得国家精英们低估了早已脆弱的问责制度。

虽然存在这样那样的问题,至少在潜在的增长驱动因素比较强或者没有充分发挥制度约束作用的情况下,“刚刚足够的治理”看起来是一个切实有效的短期发展战略。即便如此,如图3所示,“刚刚足够的治理”维持的时间越长,就越需要更强的制度,进而需要更深刻的制度改革。

模式四:自下而上的公民社会发展

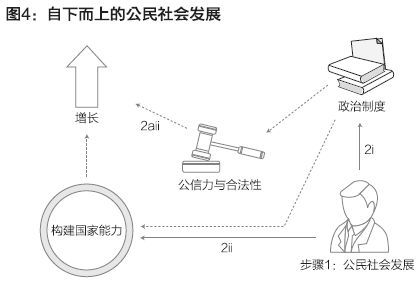

图4这一模式以公民社会为切入点,它对经济增长的影响通常是间接的,常常会首先要求政治代表性而不是增长,而独裁的或者名义上民主的统治者经常希望通过他们实现增长的能力来收买潜在的反对者。

图4

图4图4中的虚线表明,公民社会发展所导致的自下而上的民主化是如何支持增长的,但是,在实践中,其所带来的经济结果并不明确,至少在短期内来看,它们仅仅是推动了前述第二种模式,即“变革型治理”。

20世纪80年代的波兰是这一模式的代表。当时,其公民社会刚刚萌发,表现形式是团结工会、私有化农业以及天主教会。经济的迅速增长和自上而下的政治变革似乎一时都难以出现,但是,在1989年,冷战的终结使自由民主和市场经济的巨大突破成为可能。较之于其他后社会主义国家,波兰转型中有着相当大的优势,因为波兰有游离于共产党精英之外的社会人士,可以填补苏联解体之后出现的政治真空。

乌克兰是另外一个在21世纪最初几年里,除了公民社会之外所有渠道都被阻塞的国家。乌克兰名义上拥有民主政治制度,但是其法治比较薄弱,政治进程受一些幕后寡头政客和影子经济参与者严重操纵。国家的所有分支都缺少能力,腐败猖獗。

乌克兰的正式制度在20世纪90年代受到了相当多外部捐款者的支持,但并没有对其经济表现产生多大影响。当经济增长在2002年开始复苏时,复苏的原因并不是由于良好的经济政策,而是因为那段时期几乎影响全球所有国家的有利外部条件。

在这些环境下,乌克兰的政治变革不是通过改革现有制度,而是通过公民社会动员对政府施加压力,要求其公开政治进程、增强自身的可问责性。2004年12月,由于时任总统试图操纵新一任总统选举,选举观察员记录了这一舞弊,随后在独立媒体曝光,导致乌克兰爆发了橙色革命。公民社会群体被充分地动员起来,抗议选举结果,对政府施加了足够大的压力,使其决定举行第二次选举,并最终令橙色联盟上台。

然而,橙色革命之后,乌克兰的腐败依然很严重,国家能力是否提高了也不得而知。另一方面,目前,乌克兰有着比邻国俄罗斯更自由、更开放的媒体,这在长期内有利于可问责政府的建立。

国情与发展模式选择

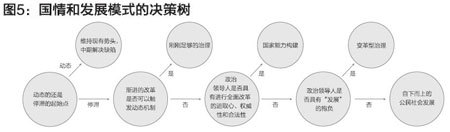

图5给出了一个决策树,以帮助阐明不同国家发展改革的优先次序。它建立在以下假设的基础上,即给定某一国家的具体情况,一般会选择启动动态化进程的选择中干扰性最小的。这一假设强调因果关系是累积性的,选择恰当的初始步骤可以触发一系列的动态化进程。

图5

图5决策树的第一个分叉是根据各国目前的发展情况加以区分。对于那些已经处在动态路径上的国家来说,关键的切入点在于维持现有的势头,遵循“如果东西没损坏,那就别去修理它”的原则。当然,从中期来看,这些缺陷必须得到解决,但是,过多、过快的反应本身可能就会造成现有增长势头的短路。针对具体国家的政治经济分析,将是评估解决持续存在缺陷,做多和做少之间平衡点的关键。

在做决定时,第一步应是探寻内生性进程引致的对落后制度的改革程度。如果这一点还没有发生,发展改革者可以先从落后的治理维度着手,渐进推进,避免得不偿失。

决策树的第二个分叉给出了陷入经济停滞的低收入国家的选择。关键在于,改革议程是应该将制度变革推至最大范围,还是寻求一个足够启动动态化进程的最小变革?比较前述的四种模式,“变革型治理”通常要求有深刻的前期改革,“刚刚足够的治理”的要求最少,“国家能力构建”和“自下而上的公民社会发展”(取决于它是如何实施的)介于两者之间。

因此,对于陷入停滞的低收入国家,一个关键的初始问题是,渐进改革能否触发动态化进程。正如决策树所表明的,“刚刚足够的治理”显然适合那些政治经济仅允许边缘改革的国家,而且渐进主义是有效的。如果渐进和非渐进选择在政治上都是可行的,那么选择就会更具争议。

对于那些通过渐进改革无法触发动态化进程的经济停滞国家,相关的问题就是要关注对政治领袖的激励与制约。决策树表明了改革派领袖的两种选择。当他们具有合法性、权力以及欲望,去推进深刻的发展改革时,对制度干扰最小的选择,就应该关注“国家能力构建”,或许还应该同时努力促进深远的经济改革。但是,正如决策树中倒数第二个“否”分支所表明的那样,那些具备改革意愿的领导人不一定拥有必要的权力与合法性,在这样的情况下,包括积极促进公民社会发展的“变革型治理”就应提上日程,作为启动发展动态化进程的切入点。

当然,在实践中,试图通过制度改革顺序启动发展的政治领导者将会面临着一个比图5中启发式框架更为复杂的计算和更大的选择集。对具有影响力的社会参与者的利益和其可能出现的反应做出仔细的政治经济评估,有助于政策制定。随着改革战略的开展,准备随时灵活应对也很关键。

决策树的最后一个分叉包含那些深陷经济停滞、制度衰败、权力分散且没有发展型领导的国家。在这种情况下,“自下而上的公民社会发展”是首选的切入点。

总结

本文提出发展战略的四种模式,旨在通过展示治理与增长之间的相互关系,为决策者提供广泛而多样的可行性战略选择,并阐明这些选择的空间如何被一国独特的路径依赖所限定。

当然,即便在我们的假设条件下,对于某一具体国家的发展战略仍然很有可能出现分歧,部分原因在于上述模式仅仅是启发性架构,而现实更有可能会同时出现多种动态进程。 ■

作者布莱恩·列维(Brian Levy)为世界银行治理组顾问,弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)为约翰·霍普金斯大学国际政治经济学教授