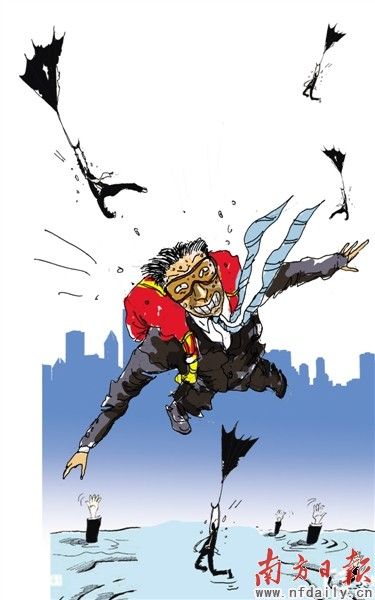

阳光私募基金大面积亏损 清盘、内讧不断

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-24 09:04 来源: 中国经济网

|

“行情太差,亏钱了,大股东不信任了”,广州本土阳光私募基金广东斯达克投资总经理黎仕禹离职,市场一度大哗。面临着业绩压力的阳光私募,开始经历更严峻的考验。这些年轻的投资精英们,能否走出寒冷的冬天?

大面积亏损、发行失败、清盘、内讧……伴随市场的“跌跌”不休,一度以管理能力出众著称的阳光私募基金今年不仅业绩全线败退,不少公司更是到了生死存亡一线。今年以来,私募基金出现“清盘潮”,已有超过30只私募产品清盘,是有史以来最多的一年,此外还有近百只阳光私募面临清盘风险。遭遇业绩和发行的双重困境,私募亟待创新转型。

9月私募再现“清盘潮”

??

现象一

10月20日,上证综指盘中创下2315.9点新低。从7月到现在,上证综指从2800点一路下滑,虽然有几次小规模的反弹,但随即被更大的下跌淹没。7月20日至10月20日,3个月里上证指数累计跌幅已近18%,个股跌幅更大。市场没行情,以获取绝对收益为目标的阳光私募受创颇深。相比之下,上述3个月只跌10%的私募业绩已算中等偏上,越来越多的私募则滑向清盘边缘。

据私募排排网统计,9月清盘的阳光私募数量达11只,其中,结构化产品为8只,非结构化产品为3只。在8只结构化产品中,有两只结构化产品因为净值触及止损线,被强制清盘。

融智评级研究员彭晓武表示,今年以来清盘的阳光私募中,以结构化产品为主,占比超过70%。“在低迷的行情里,私募机构管理结构化产品的压力非常大,面临极高的风险。”一般来说,结构化产品均设有明确的止损线。当一般受益权委托人(即投资顾问)未能及时追加信托资金,且信托财产净值在合同存续期间继续下降到信托计划资金的85%的时候,就将进行强制性平仓。

“私募清盘的原因大致有四类”,国金证券基金研究总监张剑辉分析:“一是公司经营不善遭到清盘,二是基金净值触及清盘线被迫清盘,三是基金规模未达到信托要求而被清盘,四是基金经理判断后市行情不好而主动清盘或放弃延长已到期的私募。”

而朝阳永续最新披露的数据显示,截至10月18日,在最新公布净值的私募产品中,共有42只非结构化产品的净值在0.7元以下,另有43只结构化产品的净值在0.85元以下,净值在0.85元到0.86元之间的产品共计达到了31只。

其中,净值最低的产品为鑫鹏一期,截至9月20日,其单位净值仅为0.2862元,该产品成立于2007年12月20日,也就是自成立以来亏损幅度超过了70%,而其今年以来的收益率则为-20.7%。而产品净值在0.5元以下的私募产品共有6只,除了上述鑫鹏一期,其余5只分别为时策投资旗下的时策1期、平安信托旗下的黄金组合一期2号、柏恩投资旗下龙马1期、鹏远咨询旗下的优质1号、倚天投资旗下的天星2号,其最新披露的单位净值分别为0.3593元、0.4039元、0.4172元、0.4412元和0.4767元。

“到期清盘是这次私募出现‘清盘潮’另一个主要原因。”融智投资研究员李江表示,今年8只清盘的结构化产品中,6只产品到期清盘。

(责任编辑:孙丹)

新私募九成负收益

“私奔”味道有点苦

??

现象二

据好买基金研究中心分析,今年的弱市市场对新成立私募基金产品的数量产生了明显影响。今年以来,共有173只由独立私募基金公司担任投资顾问的管理型阳光私募基金产品成立,较去年同期降低了18.7%;新成立公司首次发行的产品仅占新发产品总数的17.3%,较去年同期下降8.9%。同时,弱市市场也使得大多数新成立私募录得亏损。今年以来,仅5.8%的新成立私募基金产品取得正收益。

私募基金管理人有着很强的激励机制,因此私募行业也吸引了券商与公募基金众多优秀人才的加入。在低迷的市场行情中,今年仍有超过20家私募基金公司由“奔私”的券商、基金从业人员创立。据统计,今年以来没有一家“奔私”人员创立的私募取得正收益,却有超过九成的新成立私募录得亏损,新成立的私募基金基本处于艰难度日的阶段。

目前对于大多数私募基金来说,业绩提成是公司收入的主要来源,因此今年以来新成立的私募基金基本处于艰难度日的阶段,而从券商基金中“奔私”创立私募基金公司的人,公司刚刚成立就遭遇市场低迷,可谓“奔”不逢时。

“每个基金经理的投资风格都不大一样”,李江表示,“在市场环境好的情况下,大胆、激进的风格有利于业绩的提升,但是,在市场低迷的时候,这样的投资风格也可能会带来更多的风险和损失。”

高管内讧股权甩卖

??

现象三

业绩不佳导致清盘危机的同时,阳光私募管理人经历着更严峻的考验。

而作为“80后阳光私募领军人物”,黎仕禹的遭遇也令人唏嘘不已。

“在离职前,每天去自己的办公室,想着就要离开——奋斗和创业了5年的公司(公司像自己的孩子),我心里很难过”,黎仕禹表示,因为股权设计和公司治理的原因,在和其他股东发生矛盾之后,被迫出局。

实际上,黎仕禹的业绩并不算太差。根据壹私募网研究中心统计显示,斯达克1期成立于2010年11月,截至10月14日,净值为0.807,在纳入统计的818只阳光私募产品中,斯达克1期今年以来的收益排名为373,位列中等。黎士禹在作别斯达克之后,将“从头来过”,再去开一家投资公司,还是会走发产品和阳光私募的道路。

相比之下,上海宁博资产管理公司的股东们选择了自动出局。日前,上海联合产权交易所刊登信息显示,上海宁博资产管理公司19.84%股权被公司并列第一大股东中融信佳担保股份有限公司转出,为业内首家股权遭挂牌转让的阳光私募。

据了解,公司成立于2007年9月,注册资本1260万元,4年过去,公司的净资产仅剩766.41万元。去年全年公司仅实现收入16.8万元,净利润为-226.54万元。而旗下产品同样表现平平。宁博1期成立于2008年9月,是最近5年建仓的最佳时机。不过从过往业绩波动来看,公司表现一般。2009年,该基金业绩增长38.6%,而同期大盘涨幅超过70%;2010年,其全年收益率为-11.4%,略跑赢上涨指数。

(责任编辑:孙丹)

双重困境倒逼私募创新

■破局

在业绩与发行的双重困境下,私募基金掀起“创新潮”,期望对摆脱目前困境和行业发展起到积极的推动作用。私募排排网不完全统计,目前出现的创新型私募产品类型主要包括风险缓冲、目标回报、定向增发、行业基金、量化套利和对冲策略等,成立的产品数量超过50只,阳光私募产品创新进入快车道。

“阳光私募宽松的监管环境也为行业提供了创新发展的土壤。”融智评级高级研究员龙舫表示,相比公募和券商资管,阳光私募机制上的灵活性是私募创新发展的优势。

“对冲策略型私募产品将会有更大的发展。”龙舫指出,根据海外经验,量化技术和多种衍生工具的套利对冲的应用是私募创新的主流,如索罗斯创立的量子基金和西蒙斯管理的大奖章基金,均成为了国际上最著名的基金产品。

实践证明,创新产品具有不错的业绩表现,特别是对冲策略私募。目前运用对冲策略的私募包括民森旗下的民晟A、B、C、G号,朱雀旗下的朱雀丁远指数中性,梵基旗下的梵基一号。根据这6只成立于今年下跌市场中的私募产品的最新净值公告,全部取得正收益,远远跑赢同期大盘、公私募同类型基金。

“产品创新使部分私募机构走出了生存困境,也促进了行业规模的继续扩大,而且从净值表现来看,创新型产品的业绩优于同期大盘和私募平均收益。创新是私募行业发展的动力,随着国内资本市场的发展和投资工具的广泛应用,创新型私募产品的出现将更为普遍。”一位私募人士表示。

警惕即将破灭的下一个投资泡沫

■相关报道

出来混的总是要还的。

2007年公募基金疯狂发行,2008年遭遇极寒,至今还没有缓过劲来;2011年还账的是在2010年大规模发展的阳光私募;下一个还账的是谁?在2011年规模井喷的房地产信托和PE投资,恐怕危险了。

10月18日,据媒体报道,银监会日前叫停渤海信托、方正东亚信托、四川信托、五矿信托4家信托公司的房地产信托业务,为期3个月。目前,渤海信托已经在其官方网站上发表声明否认,其余3家公司未见公开声明。10月20日,媒体又报道,除以上信托公司外,另有北京、江苏和上海的3家信托公司由于“额度”原因主动暂停了房地产信托业务。

据好买基金研究中心统计,今年以来,四川信托、五矿信托发行房地产信托数量分别为54只、41只,分别募集资金量达104.74亿元、107亿元,其房地产信托业务在整个固定收益类信托的占比,也分别达到了75%和80.39%。渤海信托和方正东亚信托的房地产项目,从数量上来看并不是很大,分别成立14只、6只房地产产品,规模分别为52.33亿元、23.98亿元。

好买基金研究中心表示,随着房地产调控的继续推进,市场对房地产信托按期兑付的怀疑度逐渐加强。自5月以来,银监会已步步加紧对房地产信托的管控,一方面是为了堵住信托这条通路,配合国家对房地产行业的紧缩政策;另一方面,也可以减少潜在风险,保证银行和信托的资产质量。对于投资者来说,投资房地产信托,需要加强对信托公司和具体项目的选择。

和房地产信托同时期火爆的是PE投资。

近年来,由于股市低迷,炒房、炒矿等投资形式受限,创业板上市公司高市盈率带来的财富效应,使得投资PE、通过IPO退出成为大众心目中收益高、风险低、套现快的最佳投资形式。不论钱多钱少,纷纷揭竿而起,进军PE。浙江的房产商、山西的煤老板都玩起了PE,一时间出现了“全民PE”的盛况,目前,中国拥有5000家创投机构,与之相关的个体投资人更是不计其数。

随着热钱的进入,突击入股、吃“快餐”、挣“快钱”成了PE们的价值取向。但值得警惕的是,由于PE市场资金的井喷导致PE入股价格不断抬升,而二级市场的估值却在不断下降。深圳汉世纪创业投资公司总裁王干梅表示,随着A股市盈率的持续走低体现了二级市场估值的理性回归,高成本进入的后期投资者将变得收益下降甚至无利可图,部分专业性不高的PE机构最终会被淘汰出场。而专业化的VC回归早期投资,无疑是应对这一市场重大变化的最佳策略。

●南方日报记者 贾肖明 实习生 林宇星

(责任编辑:孙丹)