三个男人的家

2011年07月28日 17:26 来源:新浪尚品

“我们对国家、人民都做过贡献,这次地震还救了两个人,但现在没钱我就不尽这个义务。”在永安镇安置点,田荣育蹲在自家帐篷外的引水沟边,搓着沾满泥巴的大手。

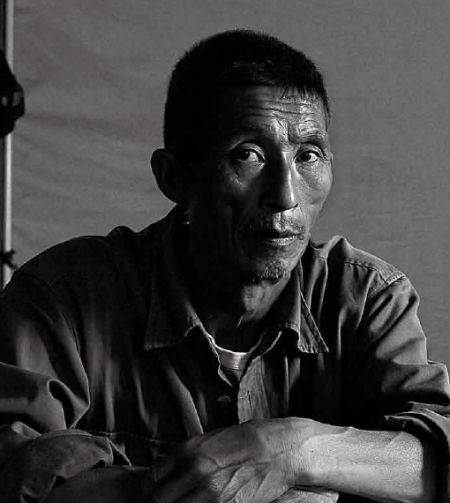

父亲田荣育(62岁)

父亲田荣育(62岁) 儿子田绍林(34岁)、女婿席仲银(39岁)

儿子田绍林(34岁)、女婿席仲银(39岁)田荣育是曲山镇大水村人,5月12日那天,他的家被倒下的唐家山掩埋,又被吞没在迅速形成的堰塞湖底。

他说的贡献是1969年参加珍宝岛自卫反击战,1976年奔赴唐山大地震抢险救灾。这个四十年前的老兵,一直把自己当作“部队培养的人”。“尽义务”,是环保局组织在安置点附近捡垃圾,本来每天有12元,现在突然停止发放了。他矛盾着说:“没有工具,还让用手捡,太脏,不去了。”他在地震中失去了儿子、女儿和孙子,理性和觉悟难以战胜现实的悲痛。

40年前,他戴着红花在24军414部队参军,1969年赶赴珍宝岛自卫反击战战场。尽管历史赋予这场战役更多的政治意义,对他来说只是一句话:“是我们把苏联打回去的”。当兵4年,他跟着部队跑遍了半个中国,到过青海、黑龙江、山东、河北…… “什么艰苦的任务都执行过”。退伍后部队整编,他又服从调遣回部队服役两年。

田荣育经历了中国最严重的两次大地震,地震中他担任的角色,一次是救人,另一

次还是救人。1976年,已经退伍的他回部队办理残疾证,一周后发生了唐山大地震。地震当天,他随驻防在天津的部队一起去唐山救援,他们是最早赶到震区的部队之一,他至今仍清楚地记得“车子半路上跳起多高,路都成了麻花”,那次地震被他形容为“惨不忍睹”。32年之后,他再次经历更强烈的地震。这一次,他不仅是救援者,也是幸存者。

唐家山剧烈旋转崩塌时,在半山腰上收菜籽的田荣育也被埋在了土里。从泥土和树枝中爬出,他发现自己30米以下的山体已经沙漠一片,了无生机。一个村民胳膊被压在裂口里,无法逃脱,他想也没想把他刨出来。山体还在开裂重合,另一村民几乎被裂口吞没,土埋到了胸部,没有工具,他用手挖了一个半小时。死亡很近,巨石不断滚下,最近的离他们只有半米远。田荣育用双手捧住脸,混浊无神的眼里满是泪水。救得别人却没能救女儿,是他最残酷的情感折磨。回乡后,田荣育本来可以去绵竹一个国防企业,成为城镇人口。但当时全国正在农业学大寨,村里不放,安排他当了治保主任。难舍部队的经历,他回乡后的很长时间里与周围的村民保持着小心的距离,继续保持着部队的生活习惯。他逐渐把自己封闭起来,在儿子的印象中父亲是沉默寡言的人,很少与他有过交流。儿子不了解父亲在部队的经历,甚至不知道父亲有个残疾证。

地震带走了田荣育的家园和亲人,还带走了这个老兵的荣誉——残疾证。北川人武装部地震中损失惨重,只有7人幸存,档案全都埋在废墟里了。人武部说要补办残疾证,只有去找原来的部队开证明,而他原来的部队早就撤消了。现在来说,残疾证还是这个家庭唯一稳定的经济来源。每月一百多元的补贴几乎是一个人的生活费用,据说还要涨。他坚定地说:“我要去市里问。”

他的妻子每天以泪洗面,年过花甲的她觉得生活没有希望。她坐在帐篷外,拿着把小刀削着什么,边说边流泪:“我们原来有自己的财产,种田、养猪还开商店,现在什么都没得了。我最大的希望就是儿子女儿突然站在我面前,我就一下子好了。”他们的小儿子刚刚考了驾校,买了农用车,地震那天正在路上,现在葬身哪里都不知道。地震当天他们和大儿子、女儿还有帮忙的一起在唐家山收菜籽的有6个人,只有女儿走在最下面,来不及救了。

田荣育说:“救人的事,没人问过,我也没反映,我只觉得是应该做的。”

他的儿子田绍林穿着捐赠的T恤,上面印着“抗震救灾”,脚上是地震当天穿的迷彩胶鞋,还裂着口子,唯一能称得上财产的东西是地震当天挂在腰上幸存的手机。他给我看依然肿胀着的大腿和胳膊上的淤青,唐家山开裂时,他的腿被夹在地缝里。他用胳膊架住一棵柏树,才幸免于难。

田绍林的两个家共同毁于同一个灾难:老家随着垮掉一半的唐家山,无影无踪;新家和北川县城一起被夷为平地,无法辨识。5月12日之后,这两个家他再也没回去过,以后也不可能。

像每一个死里逃生的幸存者一样,他对地震当天的情景可以像过电影一样重现。讲述的时候,他的脸很平静,甚至带着微笑。说到4岁的儿子,他眼圈发红,几滴泪挂上眼角。他的儿子在曲山幼儿园,地震时临近的王家岩拍了下来,500多个孩子只有20多人生还。

他脖子上挂着牌子——“治安志愿者”。这个无家可归的男人,现在的身份是永安镇安置点的志愿者。他从十几岁初中毕业就在外打工,一直为个人生计打拼。现在,却从小个体户变成了公共服务者。

与其他暂时无所事事的村民不同,他很忙,要维持治安、组织活动、排解纠纷、发放物资甚至打扫卫生,几乎所有与村民有关的事情都要参与负责。忙碌地投入新的生活,可以让他逃避丧子之痛和地震后遗症。最近开心的是在“七一”党的生日那天成为一名共产党员,他说他以前也写过入党申请书但资格不够。

他本是家里的长子,现在成了独子。他的家庭损失了3人,剩下的6人如何生活,都要他来安排。他不仅要做这个家庭的经济主力,还将是心理支柱。

“我们以前的生活水平很高,很幸福。”田绍林2001年开始在北川羌乡农贸市场做蔬菜生意,每天早晨4点多起床,晚上10点才睡觉,生活辛苦,但是老婆体贴、儿子听话,一家人过得很幸福。今年乡村公路开通了,从北川县城半小时就能到家。他在老家养了八条猪,种了十亩药材,把多年积蓄的十几万元都投进去了。他自嘲道:“我们勤快辛苦快十年,地震却只要几秒钟。”

当问到有什么需要帮助时,他连连说:“现在已经很好,什么也不需要。”涉及更长远的需求,他才不好意思地写上“一辆电三轮”——这是他以前做蔬菜生意的重要生产资源。

田绍林说他打算继续做志愿工作,以后做生意或打工。但经济都没了,不能做蔬菜生意了。他的身体状况也不允许,医生说他的腿伤要半年才能恢复,暂时做不了体力活。同在安置点的其他乡的村民陆续返乡自救了,他的家是回不去了,将来去哪里还未可知。

正在拍摄的时候,这个男人走进了帐篷。他满脸钢丝似的胡茬,眼光凶狠,却朴实而羞涩地笑着。他有点讪讪地看着我们这些陌生来客,手脚局促着,不知道站哪里合适。

他是田绍林的妹夫席仲银,和他们夫妻俩、父母以及妹妹的女儿一家六口同住在一个帐篷里。他是上门女婿,没有自己的孩子。女儿是妻子和前夫生的,至今随前夫的姓。他的妻子地震时被唐家山的泥石流吞没。

妻子一家对这个男人的将来都很担心,说:“他以前和现在对杨杨都很好,但他将来还要再结婚,杨杨怎么办就不知道了。”他现在是这个家里从身体和心理上看都最为健康的人,也是唯一能去打工赚钱的人。几天前,通过熟人介绍,他开始在距离安置点十分钟路程的镇电力公司修排水沟,每天50元钱。

他的老家在唐家山里,和所有山里的村子一样,那里也是光棍村。本村的姑娘都嫁到山外了,山外的姑娘要嫁到县城里,男人30好几讨不上老婆。

虽然年龄长出大哥田绍林5岁,他却总把位置放低,家里的事情都由岳母和大哥做主。大哥田绍林说:“他和我妹妹感情很好,各方面处事也是比较周到的。”他的大嫂说:“他很顾家的,赚的钱除了买烟,都交给家里。”

结婚当年,他就开始外出打工。2003年起,他在阿坝州的马尔康做架桥工。从马尔康回家一次要15个小时,长途车费都要300多块。为了省钱,他一年也回不了几次家。

女儿田杨杨学校离家很远,五岁就开始住校,周末才接回家。虽然知道这个爸爸不是亲生的,田杨杨却觉得爸爸最亲。她给爸爸做了规定:每星期要打电话,不打电话她就哭。

5月12号那天,席仲银没有与自己的妻子在一起,他们的最后一面在几个月前。他在马尔康架桥,13号才来得及坐老板的货车往家赶,路上打手机知道妻子已经不在了,女儿被安置在九洲体育馆。14号凌晨3点半他赶到九洲体育馆,管理的老师说孩子们都在睡觉,不能吵醒。这个疲惫的男人,只能忍着焦急等待。说起死去的妻子,他说:“这就是命吧。”却又好像在说自己。

地震后的几天里,田杨杨拒绝上学,拒绝吃饭,只是在帐篷里睡觉。8岁的女孩,沉默得像个成年人。他急得哭了,说:“你这样怎么行。”后来,女儿抱着他痛哭。

席仲银的母亲80多岁了,轻易不到山下来。地震后专门来看他,却也没待半天又回去了。他说:“我现在就是想把女子抱好大,不考虑结婚。如果要结婚,第一也是要对女子好。”他知道自己年届四十,再带个女儿更不好找。他突然笑了,不在乎地说:“找不到也没得办法,我就把女儿养大。”

他不善于表达自己的感受和担心,只是坚定着:“我还是要去打工,供女子读书。现在不能走远,女子念书的地方没定,以后安置好了还要搬家。”

| 分享到: |

人物专栏其他文章

- 2011-07-28 16:58:10北川三人

- 2011-07-28 16:34:57环球企业家:31岁姚明退役

- 2011-07-28 15:08:20再见亦是姚明

- 2011-07-28 10:30:19100位灾难英雄之坚强的孩子

- 2011-07-27 12:50:00夏斌:应逐步使基础存款利率转负为正

- 2011-07-27 08:28:39国际大鳄索罗斯宣布金盆洗手 解散255亿美元基金

- 2011-07-27 06:15:00盘点国际组织里的中国人:朱民 林毅夫 陈冯富珍

- 2011-07-26 17:55:39资本项目可兑换的国别比较

新浪尚品其他文章

- 2011-07-28 17:05:21Espresso:美味咖啡之源

- 2011-07-28 16:58:10北川三人

- 2011-07-28 16:32:05七夕浓情礼物精选之情侣对表:豪雅卡莱拉

- 2011-07-28 16:30:10七夕浓情礼物精选之情侣对表:格拉苏蒂

- 2011-07-28 16:28:05七夕浓情礼物精选之情侣对表:伯爵

- 2011-07-28 16:25:36七夕浓情礼物精选之情侣对表:天梭

- 2011-07-28 16:23:43七夕浓情礼物精选之情侣对表:浪琴表名匠系列

- 2011-07-28 16:21:52七夕浓情礼物精选之情侣对表:豪雅F1系列