铁路机车第一民企北中车遭央企抵制 停摆在密云

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-12 09:30 来源: 《中国经济和信息化》杂志

机车业唯一的民企究竟是何方神圣?它为何在高歌猛进时遭遇央企抵制?

机车业唯一的民企究竟是何方神圣?它为何在高歌猛进时遭遇央企抵制?一块历经六年风吹日晒的泰山石、一排荒凉了两年多的烂尾厂房、一片规划在工业园区如今却成为荒野地的园区土地、一个充满了政府色彩的“政府是阳光”的巨型牌匾,这就是六年前作为唯一一家进入“铁路车辆设计生产维修被许可企业名录”的民营企业北京中车集团(下称北中车)如今的真实写照。

与六年前在济南高新区高调宣布建设“中车工业园”相比,六年后荒废、没落的“中车工业园”竟然丝毫没有了北中车的印记。

在铁路系统饱受垄断质疑的当下,作为铁路机车制造业中民企“独苗”的北中车到底经历了什么?记者对北中车生存现状进行了调查。

烂尾厂区

北中车下属济南东方新兴车辆有限公司的生产厂区设立在济南高新区孙村片区中,这里是济南高新区的交通装备产业聚集区,其中不乏有吉利、青年客车等国内知名企业落户于此。

然而,记者调查发现,占地近3000亩的“中车工业园”(即济南东方新兴车辆有限公司生产厂区)竟然丝毫没有北中车或济南东方新兴车辆厂的印记。记者绕行中车工业园的规划用地一周后,仍很难确认这里就是中车工业园。

记者在规划的中车工业园南门发现这里根本就没有门存在,甚至连基本的厂区围栏都没有,只是正中有一处开阔地带,放置着一块巨大的泰山石,旁边有一个简易岗亭,规划的中车工业园正门就在这里。离“南门”不远有许多成排的金属立柱,从其高度和间距可以看出这些是生产线厂房的外立面受力柱,这样的立柱共有4组,很显然这是一处厂房的“烂尾”项目。“确认这里最好的办法就是看有没有一片闲置的柱桩,这些柱桩在这里已经有两年多了,找到这些柱桩群就能确认这里是中车工业园了。”在简易岗亭中的中车工业园工作人员对记者说。

据了解,这些柱桩存在的原因是北中车在产业园的建设过程中和施工单位产生了矛盾,因为有些施工单位在施工过程中掺杂使假,北中车终止了建设施工,到目前为止双方还在法院打官司。“我们尽管十分着急,可他们双方有的矛盾好解决,有的不好解决,我们作为管理方也不好插手管事。”为北中车进驻济南高新区做全程服务的济南高新区管委会投资服务局投资管理处处长李荣向记者解释了“烂尾”项目缘何两年未动的原因。

实际上,不仅南门处建设混乱如此,中车工业园同周边地界的接壤处都没有任何形式的围墙,仅在南边、北边和西面栽种了树木将园区与公路隔开,园区东面的边界高度低于公路路面,沿线有不少零散的小块菜地。绕过菜地可以在无人值守的情况下轻易进入园区,看到停放在铁轨上的货车车厢成品。

记者又一次绕行到园区的西门,因为这里能看到几间简易房,而离简易房100米的地方,有一处以水泥立柱和支架支撑的大门,大门上方的红底牌匾上写着笔法狂草的书法:“政府是阳光”。记者仍然在寻找北中车的印记,仍然一无所获。

在园区西门外马路对面,则是整洁大气,用以生产“帝豪”品牌的吉利汽车生产园区。二者对比,差别巨大。中车工业园就好像被排斥在整个交通装备制造聚集区之外一样,与其他企业的建设规模和厂区环境格格不入。

记者一行以洽谈业务为名开车进入园区。园区内基本处于未开发状态,沙石地面没有进行过平整和铺设,路边没有路灯。在园区中心区域有一排30多米长简易平房,外面停着一排私家车。据高新区派来的司机介绍,这里便是产业园的办公地点。

园区内有两座建筑结构完整的厂房,其中一座内部没有安装设备,是一座空置厂房,另一座是园区内唯一的在生产建筑。门口一侧的空地上堆放着空油漆桶、乙炔气瓶和各种生产备材。不时有身着深蓝色工作服、头戴安全帽的作业职工进出厂房。

在中车工业园仅有的一个正在生产的车间里,工人们正在进行大件钢梁的焊接,生产线向厂方深处延伸时逐渐完成车厢的焊接和组装工序。而厂房高处悬挂有“热烈欢迎铁道部检查组莅临我公司”横幅,记者在中车工业园中多方寻找,并未找到规划中用以完成货车车厢厂修的车间,而这项货车车厢的检修业务则在规划中是北中车的第二大主业。

对于中车工业园建设进程的缓慢和无序,济南高新区方面给出的解释是:“2005底诸多媒体报道中车公司引进项目落户济南时,只是中车公司与济南市的项目洽谈阶段。真正的建厂时间是在2007年。等到产业园内唯一一座厂房具备生产能力时,已是2009年下半年。”

6年的工业园,几乎就是狼藉一片,对此,济南高新区再一次强调了北中车的民企特质,中车工业园的混乱,也被相关人士定义为民营企业就是如此。

停摆在密云

继2005年的数次高调亮相之后,北中车重新消失于媒体和公众的视线之中。根据北中车的工商登记资料显示,北中车2002年在北京市工商局注册登记,法定代表人为王文,下属多家子公司。其中北京中车集团和北京中车车辆有限公司的办公地址均在西城区金融街的富凯大厦一间办公室里。

北中车一位负责办公室工作的陈女士在接到记者要求采访的电话中表示“我们这里目前处于停产状态”,拒绝了记者的采访要求。根据这位陈女士的介绍,处于停产状态的是中车车辆有限公司(下称中车公司)位于北京密云经济开发区的一处零部件生产厂区。

密云经济开发区管委会向记者证实中车公司早已搬迁至其目前所在地“科技路15号”6年以上。开发区的物业部门记录其地址也为“科技路15号”。

密云开发区管委会的物业公司和法务部分别向记者透露,中车公司密云开发区厂区所用土地系其购买,但没有进行生产,厂区内仅剩下个别警卫看守。

密云开发区管委会法务部部长刘金虎说:“中车公司基本上进入园区后就没有生产。这个企业入园时间比较早,也安装了一些设备。但据我了解没有正式生产,这几年一直处于停滞和闲置的状态。厂区很空旷,厂房里有几台机器设备,但仅凭那几台设备是无法连续生产的,必须是生产线的规模才行。按照开发区管理规定,入园企业停止生产两年以上的,企业进入停滞状态的,其所在地块就将进入土地盘活程序。这是我们出于保护国有资产,增加其利用价值的目的而决定的。工业用地需要产生产值、效益,有税收上缴,不允许长期闲置。”

记者随后驱车来到科技路15号的中车公司厂区。该厂区内仅有一名史姓老人留驻看守。据他介绍,他从2009年起在这里看守厂区,每月工资1000多元,早晚骑电动车过来值守。“工厂生产货车车厢连接钩这类产品,这些东西是耐用品,生产出一批之后能使用很长时间,所以工厂是间歇性地开工。有产品需要生产时,工人们都吃住在厂区马路对面的集体宿舍中。”

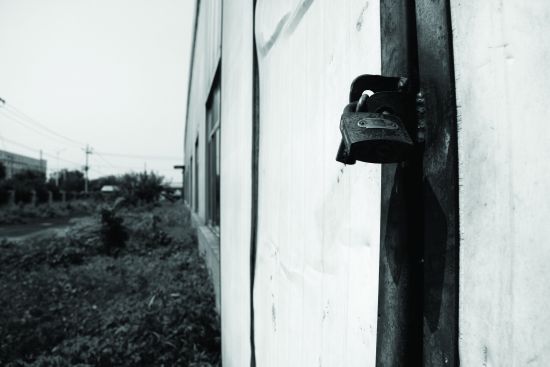

中车公司厂区除了传达室外,仅有一座面积约2000平方米的厂房。所有玻璃上的封条均已破烂不堪,有的封条上隐约可见“——零八——封”的字样。透过玻璃向内探望,能看见摆放在窗口附近的磅秤、板条箱和一些盖有遮布的小型机器。厂区内到处长有半人多高的荒草,能够遮盖住路边锈迹斑斑的垃圾桶和看门人豢养的两条大黄狗。

工商资料显示:中车公司于2002年1月9日由王文及另外2名股东共同出资200万元成立,王文占50%股份;2003年8月15日,该公司首次增资,加入了北京中车机车车辆有限公司的400万元资金。该年年检显示该公司处于“经营不善”的亏损状态;2003年10月22日,该公司经营范围增加了“自营和代理各类商品和技术的进出口”项目;2004年,中车公司营业额从上一年的1300万猛增到2亿多元,从业人员超过600人。这是中车公司账面数字最好看的一年;2005年3月,该公司由北京中车机车车辆有限公司增资到6000万元,营业额却陡然下降至1.3亿元,此后逐年大幅下跌。2007年和2008年营业额分文未有,企业从业人员剩余三人,尽管企业总资产仍在稳定增加,负债率却增加到81%,从账面上看中车公司已经接近破产边缘;从2005年起,中车公司开始对外投资,逐年保持1000多万元的稳定投资规模。2007年,中车公司工商企业年检状况由“经营一年以上”变为“投产开业”,次年,中车公司向重庆大江安通车辆配件有限公司注资975万元,持股55%。

铁道部“棋局”

高度封闭的铁路系统一直以来是民资的禁地,为何北中车敢踏进这个禁区?缘何铁道部允许北中车踏入这个禁区呢?记者深入了解后发现,北中车的进入只是铁道部完成国际先进技术引进一盘棋,而北中车就是这盘棋中的重要一子。

铁路货运列车提高运输效能的办法是“重载”和“高速”,世界上主要铁路运输大国都斥巨资在这两个环节上予以研发。假设一列货运列车有50节载重60吨的车皮,每列列车的总载重吨位为3000吨,如果更换为载重70吨的车皮,则每列列车可多装载500吨的货物,此时如果列车运行速度能从时速50千米提升到100千米,则运行时间可大为缩短,并极大提高铁路输送能力。

在2005年之前,我国由于钢轨质量、道岔控制技术等相关领域研发及应用的严重滞后,铁路货运车皮的最大载重量一直未能突破70吨级,满载行驶速度也无法超过时速60千米。

美国Trinity公司(国内译作三一公司——编者注)是世界一流的重载货车制造商,其高强度车钩及轮轴轴承制造技术也属世界一流。铁道部多次组团前往Trinity公司谈判引进高速重载货车技术,均被美国方面以涉及国家垄断、尖端技术扩散为由禁止向中方出口或转让技术产品,除非中国政府按照美方要求遵照WTO相关条约,向民资和外资开放铁路订单市场。铁道部的谈判团队甚至不被允许进入Trinity公司厂区,只能在宾馆里和Trinity公司人员见面。

而当时我国制造车头和车厢的企业有几十家,全部都是铁道部下属的国有垄断企业,后从铁道部剥离出来,仍然归属于国务院国资委管理的南车、北车集团。

必须得有一家民营公司出面引进Trinity的技术,也就在这个特殊时期,北中车进入铁道部视线,这家作为中国逐步开放铁路机车修造市场政策之下的标志性的公司当时承载着更多的是为国家获取关键领域的先进技术的历史使命。

记者查阅其他媒体2005年有关中车济南工业园开工仪式的报道。报道称中车公司在济南工业园开工之前已经购买了北车集团济南机车车辆厂等数款机车车皮的生产许可证。有消息人士向记者透露,济南机车车辆厂于2005年进行产业升级,淘汰、停产了一批旧型号、旧项目,将余下车皮生产线转移至吉林四平,集中精力开展位于青岛的二代动车(京沪高铁机车CRH380)生产。

这个时间点和北中车获得机车生产许可证的时间正好相同。

在成为进入铁路机车制造行业唯一的民企,并且拥有整车的生产许可证后,中车公司从美国引进了70吨高速重载机车车皮的技术。这种车皮重载时速不低于120公里。属于国家发改委鼓励生产的高速重载列车,也是中国铁路系统多年来重点发展的技术。

据李荣介绍,由于北中车的民企背景,Trinity公司不但允许北中车拿走样品和技术资料,还允许其在Trinity公司生产区域摄像。回国后这些资料都被铁道部要求“共享”。

北中车从美国还引进了高速重载轴承和F形车钩技术。铁路机车无论是重载还是提速,轴承都是实现性能提升的关键,也是中国相关技术受限的关键。中国此前只能从德国和日本进口这些特种轴承;F形车钩则是牵引重载列车的关键部件,采用有独特的防分离技术。北中车将其引入国内后,组织力量将其进一步改进和强化。Trinity公司曾表示将这种车钩的订单全部转发给北中车,“生产多少要多少”。

“你别看中车工业园破破烂烂,每年几千万元的税一分钱不少。”李荣对记者表示北中车在货车车厢的生产上当前还是盈利的。

2009年8月1日,济南产业园正式投产,第一批交车数量就达到200节,截至当年年底,中车公司向铁道部交车1300多节,上缴利税6000万元。2010年,产业园向铁道部交付各类车皮2000多节,纳税3000余万元。2011年上半年交车1000多节。

记者在园区内的待交付车皮上也发现了2011年6月的生产日期钢印。这表明中车公司济南工业园一直在正常完成向铁道部发货的生产任务。

悲情北中车

虽然北中车目前还在盈利的位置,但由于其引进Trinity公司的先进货车车厢生产技术被国内铁路机车企业共享,同时因为其民营企业的特质导致后续的研发投入遭受壁垒,它当今的生产技术已经被南北车超越,未来的市场份额将被南北车分食。

据记者了解,现在北中车的货车车厢生产技术仍然停留在生产美国70吨重载车皮的基础上,然而铁道部已经需要生产80吨~120吨的车皮以适应大秦线等重载铁路线的运输需求。而南车、北车集团在掌握到核心技术后,经过大规模的研发投入,也已经具备了90吨~100吨级重载车皮的生产技术及能力。

“北中车在2005年引进的70吨级车皮技术已经落伍。技术升级不仅需要研发的提升,也需要巨额资金升级生产工艺,购买新设备。北中车却没有资金来这么做。”一位熟悉铁路货车制造的专家指出。

“车皮载重量提升10吨就需要很大的投入,北中车现在力不从心。民企的融资条件完全不能和国企、央企比。”李荣向记者透露,济南高新区曾要求北中车开建新车皮的生产线。但北中车总经理王文表示,技术发展太快,一个项目刚要投资生产,新的技术就发展起来了。现阶段只能“抓住一些需求稳定的东西先做”。“作为唯一民营性质的整车制造企业,社会和媒体要允许其有一个发展和适应的过程。”李荣援引北中车人士的话说。

据了解,北中车作为唯一一家铁路机车车辆制造的民营企业,它的更大压力来自南车、北车集团。曾经在济南铁路局工作多年的李荣对记者说:“我有很多同学在铁道部和北京路局。他们都跟我说过,南车、北车集团对北中车非常‘不待见’,要把北中车掐死而后快。北中车从全国,包括南车、北车集团聘请了很多退休或者退居的专家,南车、北车集团很不高兴。”

李荣还透露,南车、北车集团曾经发文,要求停止对中车公司给予任何条件的支持,收回北中车参与铁道部机车及部件耗材的招投标资质;同时南车、北车集团还以内部文件的形式,要求集团员工无论离退休或是退居二线,均不允许到北中车工作或为其服务,否则将家族中的员工予以清退。

而据知情人士透露,南北车的提议得到了铁道部的认可,更有人强调,南北车的相关文件实际上都是铁道部授意的。

针对以上说法,记者分别以电话和邮件形式问询北车集团董秘谢纪龙和南车集团董秘邵仁强。但截至记者发稿时止,未收到任何答复。